GeflügelWohl im Fokus - Fachwissen für eine tiergerechte Mastgänsehaltung

Stand: Mai 2023

- Dr. Christine Ahlers, Thüringer Tierseuchenkasse

- Dr. Theresa Bormann, Bundesverband Bäuerliche Gänsehaltung

- Michael Claßen, Landwirt

- Dr. Lea Klambeck, Hochschule Osnabrück

- Wilhelm Kollmer-Heidkamp, Landwirt

- Pia Niewind, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

- Dr. Stephanie Riederer, Deutscher Tierschutzbund e.V.

- Jule Schättler, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

- Marc-Andre Kruse-Friedrich, DLG e.V.

- Marc Schneeweis, medianet elektronische Kommunikation & Marketing GmbH

- Oliver Sahner, medianet elektronische Kommunikation & Marketing GmbH

Förderhinweis

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Verbundprojektes Netzwerk Fokus Tierwohl, Förderkennzeichen 28N-4-013-01 bis 28N-4-013-17, durch die Arbeitsgruppe „Wassergeflügel“ des Tierwohl-Kompetenzzentrums Geflügel erarbeitet und durch DLG e.V. und FiBL Deutschland e.V. methodisch-didaktisch aufbereitet.

Das Verbundprojekt der Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen aller Bundesländer hat das Ziel, den Wissenstransfer in die Praxis zu verbessern, um rinder-, schweine- und geflügelhaltende Betriebe hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Alle Informationen und Hinweise ohne jede Gewähr und Haftung.

Herausgeber

DLG e.V.

Fachzentrum Landwirtschaft

Eschborner Landstraße 122

60489 Frankfurt am Main

FiBL Deutschland e.V.

Bereich Tierwohl

Kasseler Straße 1a

60486 Frankfurt am Main

Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder (auch für den Zweck der Unterrichtsgestaltung) sowie Bereitstellung des Merkblattes im Ganzen oder in Teilen zur Ansicht oder zum Download durch Dritte nur nach vorheriger Genehmigung durch die fachlich zuständige Geschäftsstelle des Tierwohl-Kompetenzzentrums und DLG e.V., Servicebereich Marketing, Tel. +49 69 24788-209, [email protected]

Einleitung

Um den Anforderungen des Tierschutzgesetzes (TierSchG) bei der Haltung von Hausgänsen gerecht zu werden, finden neben den grundsätzlichen Bestimmungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) die Europaratsempfehlungen in Bezug auf Hausgänse Beachtung. Weitere verbindliche konkrete Rechtsverordnungen fehlen aktuell in Deutschland.

Zur Konkretisierung der Europaratsempfehlungen wurde in Niedersachsen eine Vereinbarung getroffen, die die Haltungsanforderungen für Hausgänse präzisiert.

Die sog. „Gänsehaltungsvereinbarung“ ist eine Vereinbarung zwischen dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) und der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Landesverband e. V. (NGW) über Mindestanforderungen an die Haltung von Gänsen in Aufzucht und Mast. Sie wird außerhalb Niedersachsens auch in anderen Bundesländern als Orientierung genutzt.

In dieser Vereinbarung verpflichten sich Tierhalter und Tierhalterinnen, die dort aufgeführten Mindestanforderungen an die Gänsehaltung einzuhalten. Diese gelten ab einem Tierbestand von über 100 Mastgänsen und umfassen sowohl die Aufzucht als auch die Mast.

Der Tierhalter oder die Tierhalterin muss nach § 2 Nr. 3 TierSchG über die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten zur angemessenen Ernährung, Pflege und verhaltensgerechten Unterbringung der Tiere verfügen und der zuständigen Behörde auf Verlangen die Sachkunde nachweisen.

Als Nachweis der Sachkunde gelten nach Gänsehaltungsvereinbarung

- eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Landwirtin/Landwirt oder Tierwirtin/ Tierwirt mit jeweils spezieller Berücksichtigung der Geflügelhaltung (z. B. „Überbetriebliche Ausbildung Geflügel“ auf dem Lehr- und Forschungsgut Ruthe der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) oder

- ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Agrarwissenschaften oder der Tiermedizin oder

- die eigenverantwortliche Haltung von Gänsen über mindestens drei Mastdurchgänge ohne tierschutzrechtliche Beanstandungen der zuständigen Behörde mit nicht weniger als 100 Gänsen.

Bei Zweifeln an der Sachkunde im Einzelfall, kann sich die zuständige Behörde diese im Rahmen eines Fachgesprächs nachweisen lassen. Die vorliegende Ausarbeitung soll Sachkunde im Bereich der Mastgänsehaltung vermitteln. Sie kann im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung eingesetzt oder zum Selbststudium z. B. als Vorbereitung auf das o.g. Fachgespräch verwendet werden.

Verhalten von Mastgänsen

Die Stammform unserer heutigen europäischen Hausgänserassen ist die Graugans (Anser anser). Im Laufe der Domestikation haben sich einige Veränderungen unserer Hausgänse im Vergleich zur Wildform ergeben, die sowohl das Aussehen als auch das Verhalten betreffen. Durch die Zunahme an Körpergröße und -gewicht sind die Hausgänse flugunfähig geworden. In Bezug auf das Verhalten sind sie weniger scheu. Grundsätzlich ist das Verhalten der Tiere jedoch genetisch verankert und die Haltungsumwelt der Tiere sollte bestmöglich auf dieses abgestimmt werden. Wenn durch die Haltungsbedingungen bestehende Verhaltensweisen unterdrückt werden, kann das zu erheblichen psychischen und physischen Belastungen des Tieres führen.

Die Verhaltensweisen lassen sich in sog. Funktionskreise einteilen (z. B. Fortbewegungsverhalten), die im jeweiligen Funktionsbereich (z. B. Weide) ausgeübt werden.

Funktionskreis vs. Funktionsbereich

- Funktionskreis: Ein nach funktionellen, zielführenden Gesichtspunkten ausgerichtetes Verhaltenssystem mit entsprechender Bewegungskoordination

- Funktionsbereich: Der räumliche Bereich des Haltungssystems, in dem ein (oder mehrere) Funktionskreis(e) ausgelebt werden

Im Folgenden wird auf das Verhalten der Ursprungs-/Wildform eingegangen. Auf Abweichungen oder Besonderheiten, die sich aufgrund der modernen Haltung der Mastgänse ergeben, wird ergänzend hingewiesen.

Auf das Fortpflanzungsverhalten wird nicht näher eingegangen, da Mastgänse vor Erreichen der Geschlechtsreife geschlachtet werden.

Fortbewegungsverhalten

Funktionsbereich

- Laufflächen

- Eingestreuter Bereich

- Weide

Gänse verfügen über kräftige, weit seitlich ansitzende, schräg einwärts gestellte Beine, wodurch sie sich auch gut auf dem Land fortbewegen können. Sie bewegen sich nur langsam fort. Sie besitzen eine gute Schwimmfähigkeit durch ihren langen, breiten Körperbau, die luftgefüllten großen Knochen und die Schwimmhäute zwischen den Zehen.

Futter- und Wasseraufnahmeverhalten

Funktionsbereiche

- Fressplatz/Tränke

- Offene Wasserangebote

- Weide

Futteraufnahme

Gänse sind überwiegend Pflanzenfresser. Unter natürlichen Bedingungen nehmen Gänse einen Teil der Nahrung im Wasser auf. Dazu dienen das Gründeln und das Seihen, ähnlich wie es bei Enten beobachtet werden kann.

An Land können die Tiere mit ihrem kräftigen Schnabel Gras und Grünpflanzen gut abrupfen, haben allerdings auch einen tiefen Verbiss. Bei der Futteraufnahme stehen die Tastsinnleistungen im Vordergrund. Feuchte Schrote werden aufgrund der Schnabelform gegenüber trockenen bevorzugt, da diese leichter aufgenommen werden können. Aufgrund ihrer dehnbaren Speiseröhre, die wie ein Kropf fungiert, können Gänse in kurzer Zeit relativ viel Futter aufnehmen.

Wasseraufnahme

Zum Trinken wird der Schnabel waagerecht auf die Wasseroberfläche gesenkt, sodass die Spitze des Schnabels leicht ins Wasser eingetaucht ist. Der Schnabel öffnet und schließt sich in schnellen Bewegungen, anschließend wird der Kopf ruckartig hochgehoben und das Wasser abgeschluckt. Alternativ taucht die Gans den Schnabel direkt zu 2/3 ins Wasser ein und hebt danach den Kopf, um das Wasser zu schlucken. Auch seihende Schnabelbewegungen werden ausgeführt.

Komfortverhalten

Funktionsbereiche

- Offene Wasserangebote

- Eingestreuter Bereich

- Weide

Komfortverhalten bezeichnet die vielfältigen Verhaltensweisen, die zur Reinigung und Pflege des Gefieders sowie zur Thermoregulation beitragen und das Wohlbefinden steigern. Diese Aktivitäten werden besonders nach der morgendlichen Nahrungsaufnahme beobachtet und machen ca. 10-15 % der gesamten Tageszeit aus. Das Komfortverhalten dient einerseits der Körperpflege, andererseits haben einige Bewegungen auch eine Signalwirkung (z. B. das Anheben der Flügel bei gleichzeitigem Aufrichten und Hochrecken des Körpers als Prahl- oder Imponiergehabe).

| Komfortverhalten | Ausprägung |

| Sich-Schütteln |

|

Sich-Strecken |

|

Putzverhalten |

|

Badeverhalten |

|

Ruhe-/Schlafverhalten

Funktionsbereiche

- Eingestreuter Bereich

- Weide

(Bild: Netzwerk Fokus Tierwohl, DLG e.V.)

Gänse ruhen oder schlafen meist nach jeder größeren Futtermahlzeit. Beim Ruhen auf dem Land stehen sie meistens auf einem Bein. Auf dem Wasser paddeln sie hin und wieder, um nicht an Land zu treiben. Beim Schlafen auf dem Land befindet sich der Körper auf dem Boden. Der Kopf wird in das Schultergefieder gesteckt oder nach hinten auf den Rücken gezogen und der Schnabel auf die Brust gelegt.

Nachts bzw. im Stall ruhen Gänse in großen Gruppen, tagsüber ruhen sie auch in kleineren Gruppen zusammen. Der Anteil des Ruhens (sitzend/stehend) macht über 50 % im Verhältnis zu allen Verhaltensweisen aus.

Sozialverhalten

Funktionsbereiche

- Eingestreuter Bereich

- Weide

(Bild: Jule Schättler, LWK Niedersachsen)

Die Gemeinschaft von Gänsen ist fester zusammengefügt als bei Enten. Eine Herde Gänse bewegt sich grundsätzlich immer als Gruppe. Die Führung obliegt in der Natur dem stärksten Ganter. In der heutigen Haltung von Mastgänsen ist das soziale Gefüge meist nicht mehr so stark ausgeprägt.

Bei Gösseln ist die Prägung nach dem Schlupf im Vergleich zu anderen Geflügelarten besonders stark. Die Rangordnung wird bereits in den ersten Tagen festgelegt.

Akustische Signale der Tiere gehören ebenso zu den Verhaltensäußerungen und spielen bei der Verständigung untereinander eine wichtige Rolle, z. B. Piepen der Gössel, Schreck- oder Warnrufe, Zischen als Zeichen der Erregung etc..

Tiergerechter Umgang mit der Herde und dem Einzeltier

Tierbetreuung und Pflege: Aufgaben der Tierhalterin / des Tierhalters

Die Tierhalterin oder der Tierhalter bzw. die Tierbetreuerin oder der Tierbetreuer hat sich mindestens zweimal täglich durch direkte Inaugenscheinnahme vom Wohlbefinden der Tiere zu überzeugen.

Um eine positive Beziehung zwischen Mensch und Tier zu entwickeln, muss eine Annäherung an das Tier - gleich von den ersten Lebenstagen an - häufig und in ruhiger Art und Weise erfolgen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Gänseküken auf Rufe oder menschliche Stimmen reagieren.

Tiergerechter Umgang mit der Herde

Bei allen Arbeiten im Stall muss in ruhiger Art und Weise mit den Gänsen umgegangen werden, um ein Erschrecken der Tiere bei der Annäherung und unnötige Unruhe in der Herde zu vermeiden:

- Vermeidung abrupter, hastiger Bewegungen

- Keine dauerhaften oder plötzlichen lauten Geräusche

- Kein plötzlicher starker Lichteinfall

Die Gänse sollten behutsam an das regelmäßige Ausführen bestimmter Arbeitsgänge gewöhnt werden.

- Dabei kann das intensive Prägungslernen dieser Tierart insbesondere im Umgang mit Küken genutzt werden.

- Das Treiben der Gänse muss stets ruhig und langsam erfolgen. Hindernisse, an denen sich die Gänse verletzen könnten, sollten zuvor entfernt werden.

Vor Betreten des Stalles sollten die Gänse durch Klopfen an die Tür oder Ansprechen „vorgewarnt“ werden. Die Gänse können an die eigene Stimme gewöhnt werden.

Keine hastigen Fangversuche in der Gänseherde unternehmen. Wenn Einzeltiere aus der Herde genommen werden müssen (z. B. zum Wiegen), sollte dies aus einer kleinen Gruppe geschehen, die zuvor mit Treibbrettern von der Herde abgetrennt wurde.

Beim maschinellen Einstreuen sollte eine Person vor dem Streuwagen laufen, die die Gänse treibt und laufunfähige Tiere aus dem Fahrweg entfernt. Das weitere Vorgehen ergibt sich aus dem „Umgang mit dem Einzeltier“.

- Durch vorausgehende Tierkontrollen wird sichergestellt, dass sich keine laufunfähigen Tiere im Stall befinden.

Die Tiere sollten mit Beginn der Aufzucht an die entsprechenden Maschinen gewöhnt werden.

Tiergerechter Umgang mit dem Einzeltier

Gänse dürfen nicht an den Beinen oder an einem Flügel gefangen oder angehoben werden, um Verletzungen insbesondere der Ständer zu vermeiden.

„Es ist verboten, Tiere an Kopf, Ohren, Hörnern, Beinen, Schwanz oder Fell hoch zu zerren oder zu ziehen oder so zu behandeln, dass ihnen unnötige Schmerzen oder Leiden zugefügt werden“ (vgl. Verordnung (EG) Nr. 1/2005 Anh. 1 Kap. III, Nr. 1.8 Buchstabe d).

- Wegen ihres Körperbaus werden Gänse zum Fangen üblicherweise behutsam am Hals gegriffen. Ein Anheben an Kopf oder Hals ist nicht zulässig.

Zur Kontrolle von Einzeltieren oder wenn ein Tier getragen werden muss, wird die Gans mit beiden Händen am Rumpf oder an der Basis beider Flügel angehoben. Zum Tragen wird ein Arm um den Körper gelegt, um das Gewicht zu tragen und die Flügel in geschlossener Position zu halten. Die andere Hand umfasst den oberen Hals, um die Gans am Zubeißen (Arbeitsschutz) zu hindern.

Gänse dürfen nicht hängend mit dem Kopf nach unten getragen werden.

Verletzte, kranke oder leidende Tiere , deren Verbleib in der Herde mit vermeidbarem Leiden verbunden ist, müssen umgehend zur Behandlung in einem Separationsabteil von der Herde abgesondert (auf die uneingeschränkte Erreichbarkeit von Wasser und Futter achten!) oder tierschutzgerecht getötet werden.

- Vgl. lfd. Nr. 2.6 der Gänsehaltungsvereinbarung in Aufzucht und Mast

- Tote Gänse sind unverzüglich aus dem Stall oder dem Freiland zu entfernen und in gekühlten Kadaverbehältern sachgerecht zu lagern und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Haltungsanforderungen und Management

Die Haltung von Mastgänsen unterteilt sich in die Aufzucht und die anschließende Mastphase.

Die Aufzucht der Gössel umfasst die ersten vier Lebenswochen. Sie findet für gewöhnlich im Stall statt. Bei trockener und warmer Wetterlage können die wenige Tage alten Gössel aber bereits stundenweise ins Freiland.

Im Anschluss erfolgt die Mast der Gänse. Hier werden die Mastverfahren je nach Mastdauer unterschieden und in die Jungtier- (ca. bis zur 9. LW) bzw. Mittelmast (ca. bis zur 16. LW) und die Lang- bzw. Spätmast (bis zur 21.-32. LW) eingeteilt.

(Bild: Karen Schemmann, LWK Niedersachsen)

Stallvorbereitung

Der gereinigte und desinfizierte Aufzuchtstall wird vor dem Einstallen auf eine Temperatur von mind. 30 °C aufgeheizt. Hierfür sollten mind. zwei bis drei Tage eingeplant werden. Dabei ist darauf zu achten, dass auch die Bodenplatte und die Stallwände vorgewärmt sein müssen. Es befinden sich Heizstrahler im Stall, die die ausreichende Wärmeversorgung der Küken in den ersten Tagen gewährleisten sollen.

Die Funktionsfähigkeit von den Versorgungseinrichtungen wird überprüft. Die Tränke wird vorher gespült. In den ersten Tagen werden zusätzlich noch Stülptränken und Futterteller aufgestellt.

Als Einstreu dient Stroh, möglichst gehäckselt, von ca. 10 cm Höhe. Das entspricht in etwa 2,5-3,0 kg/m2. Das Stroh muss sauber und hygienisch einwandfrei sein. Auch Hobelspäne können zum Einsatz kommen.

(Bild: Karen Schemmann, LWK Niedersachsen)

Einstallen der Tiere

Die Tiere kommen als Eintagsküken von der Brüterei in speziellen Transportkisten am Betrieb an. Das anschließende Einstallen sollte zügig, jedoch in Ruhe, erfolgen.

Die Tiere werden in die Nähe von Futter und Wasser gesetzt. Aufgrund des hohen Wärmebedürfnisses werden die Gössel zunächst unter Wärmestrahlern oder kleineren aufgeheizten Abteilen oder Kükenringen eingestallt.

Das rasche Wachstum der Gössel erfordert eine schnelle Anpassung der den Tieren zur Verfügung stehenden Fläche (Gänsehaltungsvereinbarung, Stand 03/2020):

| Alter der Tiere (Wochen) | max. Tierzahl/m² nutzbare Stall- bzw. Unterstandsfläche |

| 1 | 20 |

| 2 | 10 |

| 3 | 6 |

| 4 - 10 | 4,5 |

| ab 11 | 2 |

| Ausmast | 2,5 |

Der Deutsche Tierschutzbund fordert ab der 4. Lebenswoche eine maximale Besatzdichte von 2 Tieren/m2.

Stalltemperatur

Die jungen Gössel sind in den ersten Tagen sehr temperaturempfindlich. Die Raumtemperatur sollte etwa 25 °C betragen, die Nesttemperatur (unter den Wärmestrahlern) muss jedoch bei ca. 35 °C liegen. Die Temperatur wird immer in Tierhöhe gemessen. Ab dem 5. Lebenstag wird die Temperatur schrittweise abgesenkt.

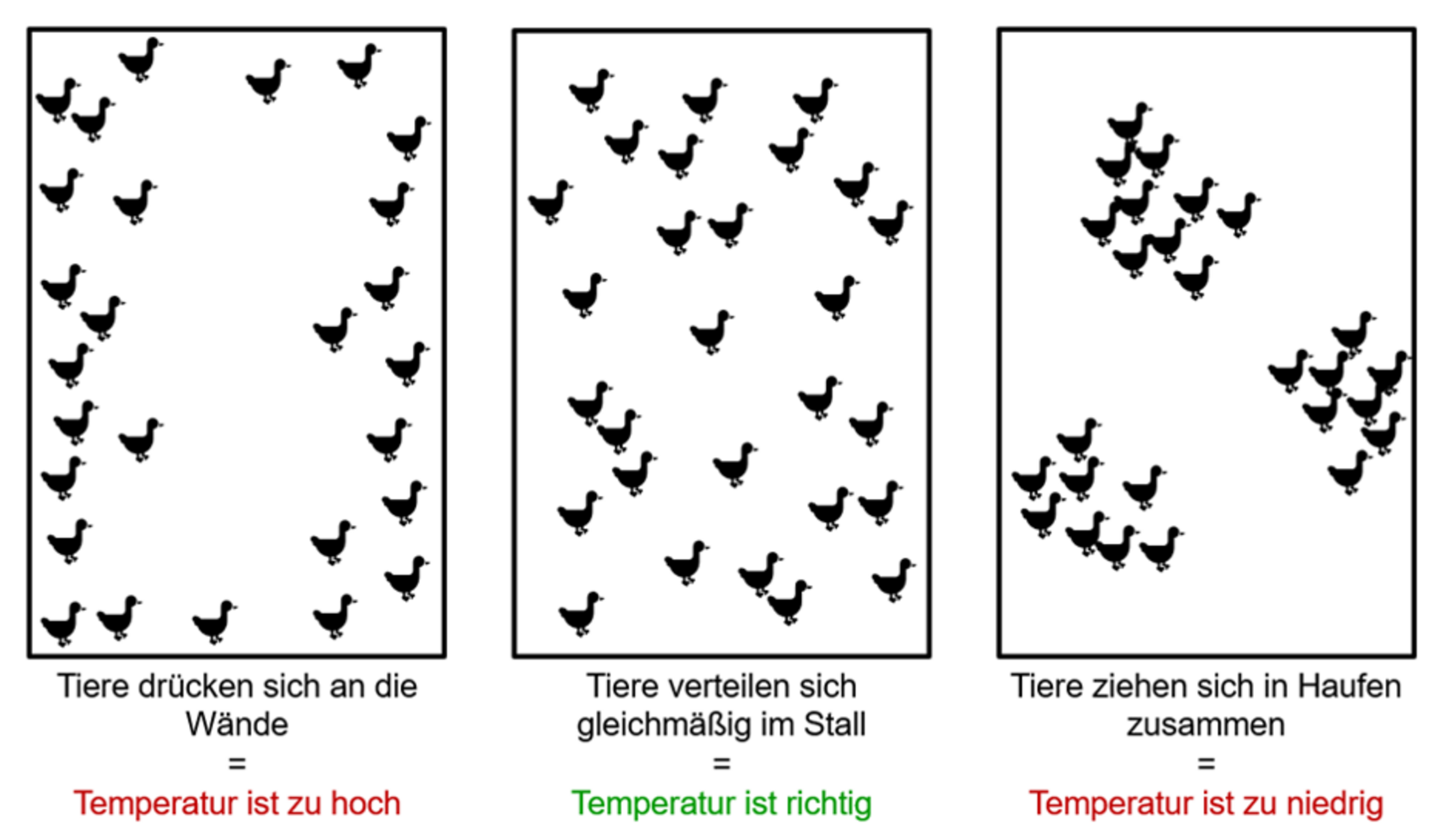

Bei der Temperatureinstellung sollte unbedingt auf das Tierverhalten und die Verteilung der Tiere geachtet werden und Anpassungen ggf. frühzeitig vorgenommen werden.

Mit ca. drei Wochen sind die Gänse gegenüber Hitze und Kälte weniger empfindlich.

Luftfeuchtigkeit

Die relative Luftfeuchte im Stall sollte zu keinem Zeitpunkt weniger als 55 % betragen. Werte über 70 % sollten vermieden werden.

Lüftung/Schadgase

Mastgänse werden üblicherweise in frei belüfteten Ställen gehalten. Sie sind gegenüber Zugluft relativ unempfindlich. Luftgeschwindigkeiten von über 0,3 m/s in Tierhöhe sollten jedoch nicht überschritten werden.

In zwangsbelüfteten Ställen sollte die Mindestluftrate 4,5 m3/kg Lebendmasse/Stunde betragen, um im Sommer eine ausreichende Lüftungsrate zu gewährleisten.

Die maximalen Schadgasgehalte sind in der folgenden Tabelle abzulesen und sollten nicht überschritten werden (Gänsehaltungsvereinbarung, Stand 03/2020):

| Schadgas | max. Gehalt je m³ Luft |

| Ammoniak | <10 ppm, dauerhaft nicht über 20 ppm |

| C02 | <3.000 ppm |

Beleuchtung

Die Beleuchtung des Stalles sollte im gesamten Stall gleichmäßig sein. Das Beleuchtungsprogramm kann während der Eingewöhnungszeit in den ersten drei Tagen abweichen. Es wird empfohlen, den Lichttag in den ersten Tagen auf 24 Stunden zur Gewöhnung an Futter- und Tränkeinrichtungen zu erhöhen. Danach sollte ein möglichst natürlicher Tag-/Nachtrhythmus eingehalten werden und es muss eine durchgehende Dunkelphase von mindestens 8 Stunden gewährleistet werden, sofern von den natürlichen, jahreszeitlich schwankenden Dunkelphasen abgewichen wird.

Eine Notbeleuchtung von max. 2 Lux kann nachts als Orientierungshilfe dienen.

Fütterungsmanagement und Wasserversorgung

(Bild: Karen Schemmann, LWK Niedersachsen)

(Bild: Netzwerk Fokus Tierwohl, DLG e.V.)

Wasser

Es muss eine ständige Versorgung der Tiere mit frischem und hygienisch unbedenklichem Tränkwasser gewährleistet werden. Die Tränkeinrichtung sollte so ausgerichtet sein, dass die jungen Tiere nicht hineingehen oder -fallen können und die Gefahr der Unterkühlung besteht. Die Versorgung der Tiere findet in der Aufzucht i. d. R. über Rundtränken statt, aber auch Nippeltränken können bereits angeboten werden.

In den ersten Tagen sollten zusätzlich Schalen mit Wasser oder Stülptränken im Stall aufgestellt werden.

Die Anforderungen an die Tränkeinrichtungen während der Aufzucht sind in folgender Tabelle dargestellt (Daten aus der Praxis als Orientierungshilfe, Gänsehaltungsvereinbarung, Stand 03/2020):

| Alter der Tiere (Wochen) | Tränkerinne (cm) je Tier |

| 1. - 4. | 0,5 |

| 5. - 9. | 0,5 |

| 10. - 28. | 0,75 |

Die Höhe der Tränkeinrichtungen ist nach dem Alter und der Größe der Tiere auszurichten. Nippeltränken sollten von den Tieren mit gestrecktem Hals gut erreichbar sein. Bei Tränkerinnen oder Rundtränken sollte sich die Oberkante auf Rückenhöhe der Tiere befinden.

Zusätzliches Wasserangebot (Gänsehaltungsvereinbarung, Stand 03/2020)

Die Wasserversorgung ist für Gänse als Wasservögel sehr wichtig. Hierfür sind offene Tränkeinrichtungen auch im Freiland ständig vorzuhalten*. Der Zugang zu einem Auslauf und zu Badewasser ist notwendig, damit die Gänse als Wasservögel sich entsprechend ihrer biologischen Bedürfnisse verhalten können. Wo ein solcher Zugang nicht möglich ist, müssen die Gänse mit Wasservorrichtungen in ausreichender Zahl versorgt werden, die so ausgelegt sein müssen, dass das Wasser mindestens den Kopf bedecken und mit dem Schnabel aufgenommen werden kann, so dass sich die Gänse problemlos Wasser über den Körper schütten können. Jede Gans muss die Möglichkeit haben, mit ihrem Kopf unter Wasser zu tauchen (vgl. Art. 11 Nr. 2 der Europaratsempfehlungen). Ein der Entwicklung des Tieres angepasstes Wasserangebot muss spätestens mit Beginn der Mast angeboten werden.

- Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbunds ist eine ständig zugängliche Badegelegenheit, in der die Gänse schwimmen oder aber mindestens bis zur Brust eintauchen können, vorzuhalten. Diese Badegelegenheit kann sich aber im Innenbereich befinden, wenn dies aus seuchenhygienischer Sicht notwendig ist (vgl. § 3 GeflPestSchV).

* Gem. § 3 Pkt. 2 Geflügelpest-Verordnung muss sichergestellt sein, dass die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt werden.

Futter

Die empfohlene nutzbare Trogseitenlänge bzw. das empfohlene Tier-Fressplatzverhältnis bei Vorratsfütterung sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt (Gänsehaltungsvereinbarung, Stand 03/2020).

| Alter (Lebenswoche) | Nutzbare Troglänge (cm) je Fressplatz / Tier-Fressplatzverhältnis bei Vorrat |

| 1. - 4. | 4 / max. 20 :1 |

| 5. - 9. | 8 / max. 15 : 1 |

| 10. - 28. | 10 / max. 15 : 1 |

Es ist empfehlenswert, den Gösseln in den ersten Lebenstagen zusätzlich Futter über Futterschalen auf dem Boden anzubieten.

Da die Tiere in den ersten drei Wochen sehr schnell wachsen, ist eine intensive Fütterung notwendig. Der Energiegehalt im Starter-Futter beträgt etwa 11,5 MJ ME und der Rohproteingehalt liegt bei ca. 20 %. Ab der vierten bzw. fünften Lebenswoche wird der Rohproteingehalt auf ca. 16 % herabgesenkt.

Tägliche Routinearbeiten

Die Kontrolle der Tiere und der Haltungsbedingungen sollte mehrmals täglich erfolgen, mind. jedoch zweimal am Tag. Besonders in den ersten Tagen nach der Einstallung der Gössel ist eine intensive und aufmerksame Tierbetreuung mit häufigeren Kontrollen notwendig, für die entsprechend viel Zeit eingeplant werden sollte.

Wichtige Parameter sind u. a. (siehe auch Kapitel Tiergesundheitsparameter):

- Verteilung der Tiere im Stall

- Futteraufnahme- und Wasseraufnahmeverhalten

- Fortbewegung

- Gefiederzustand

- Kotbeschaffenheit

- Zustand der Augen und Nasenlöcher

Es muss täglich mit frischem Stroh nachgestreut werden. Dies geschieht in der Aufzucht i. d. R. per Hand.

Wasser- und Futtereinrichtungen müssen täglich auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden und die Tierverluste erfasst werden. Darüber hinaus wäre es hilfreich, die tägliche Futter- und Wasseraufnahme zu dokumentieren, um Unregelmäßigkeiten im Verbrauch frühzeitig zu erkennen. Diese können z. B. Hinweise auf Erkrankungen der Tiere geben. In der Praxis gestaltet sich die Erfassung des Futter- und Wasserverbrauchs, insbesondere bei kleineren Betrieben, jedoch häufig schwierig.

Die Tiere sollten frühzeitig an Betriebsgeräusche und -maschinen wie z. B. den Radlader gewöhnt werden. Dabei zeigen Eintagsküken weniger Angst als Tiere, die vorgezogen auf den Betrieb kommen.

Wenn im Betrieb mehrere Altersgruppen gehalten werden, sollten jüngere vor den älteren und gesunde vor auffälligen, möglicherweise kranken Herden versorgt werden, um das Risiko einer Verschleppung von Krankheitserregern zu minimieren.

Sonderarbeiten

Hierunter fallen nichttägliche Arbeiten, die aber eine gewisse Regelmäßigkeit während eines Mastdurchgangs oder im Anschluss daran aufweisen. Hierzu gehören z. B. die anfallenden Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten während der Serviceperiode (vgl. Kapitel 9), die Pflege des Auslaufs (vgl. Kapitel 7), die Betreuung durch den Tierarzt oder die Tierärztin sowie durchzuführende Untersuchungen wie beispielsweise Tränkwasseruntersuchungen bei Nutzung von eigenem Brunnenwasser.

Impfungen

Impfungen können zum Schutz vor verschiedenen Infektionskrankheiten eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Hühnern und Puten existiert derzeit keine Impfpflicht für Gänse. Praxisüblich ist die Impfung der Elterntiere vor Beginn der Legeperiode (z. B. gegen Parvovirose), um junge Gössel durch maternale Antikörper zu schützen. Je nach Infektionsdruck und individueller Betriebsstruktur (z. B. unterschiedliche Altersklassen, verschiedene Geflügelarten auf dem Betrieb) können jedoch ggf. auch bei Mastgänsen Impfungen sinnvoll sein. Impfprogramme sollten stets mit dem bestandsbetreuenden Tierarzt gemeinsam entwickelt werden.

Kriterien zur Beurteilung der Tiergesundheit

Gesamteindruck der Herde

(u.a. Verhalten der Tiere)

- Normalverhalten der Tiere:

- Aktiv

- Aufmerksam

- Reaktion auf Anwesenheit von Personen durch Schnattern und Bewegung

- In der Herde fallen keine Gänse mit klinischen Symptomen auf, die auf eine Erkrankung oder Verletzung hinweisen

- Haltung der Tiere nicht geduckt (kein eingezogener Kopf)

- Keine auffälligen Geräusche (z. B. Niesen/Röcheln)

- Keine auffälligen Bewegungsstörungen

- Kein „kreiseln“ (Die Herde läuft in einer Paniksituation hektisch im Kreis. Dabei besteht die Gefahr von Erdrückungsverlusten, insbesondere von jüngeren Tieren. Ein solches Verhalten kann z. B. durch das Eindringen von Beutegreifern in den Tierbereich hervorgerufen werden.)

(Bild: Jule Schättler, LWK Niedersachsen)

Auffälligkeiten bei der Tierverteilung auf der nutzbaren Fläche

- Gleichmäßige Verteilung auf der zur Verfügung stehenden Fläche gemäß ihrer Herdennatur

- Keine Haufenbildung

- Keine dichtgedrängten Tiere an den Außenwänden

Futterverbrauch

- Das intensive Wachstum und die Gefiederentwicklung verlangen, insbesondere während der Aufzucht, eine bedarfsgerechte Versorgung der Tiere. Eine ausreichende Futteraufnahme ist Voraussetzung für die Deckung des täglichen Nährstoffbedarfs und sollte deshalb stets kontrolliert werden.

- Ab der 6. Lebenswoche kann den Tieren eine zusätzliche Getreidegabe, z. B. in Form von ganzen Haferkörnern, angeboten werden. Hierdurch wird die Ausbildung des Muskelmagens gefördert.

- Der Futterverbrauch pro Tier wird von mehreren Faktoren, wie z. B. Temperatur oder Futterqualität, aber auch vom Mastverfahren beeinflusst.

Alter (Lebenswochen) | Kraftfutter | Getreide | Gras |

| 1. - 3. | 90 g Starter | - | 150 g |

| 4. - 7. | 50 g Mastfutter | 100 g | 500 g |

| ab 8. | - | 80 - 100 g | > 1000 g |

Wasserverbrauch

- Den Tieren muss sauberes und frisches Wasser über die Tränkvorrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Wasser ist wesentlicher Bestandteil des Organismus und an vielen stoffwechselphysiologischen Prozessen beteiligt. Daher spielt es besonders in der Jungtierentwicklung, aber auch im späteren Mastverlauf, eine wesentliche Rolle. Ein Teil des Wassers wird auch über Futtermittel aufgenommen.

- Der Wasserverbrauch ist abhängig von der Außen- bzw. Stalltemperatur (im Sommer ist mit einer deutlich höheren Wasseraufnahme der Tiere zu rechnen), vom Trockensubstanzgehalt des Futters und insbesondere von der Tränktechnologie.

Mobilität und Aktivität der Tiere

- Mobil

- Sicherer Gang ohne Bewegungsstörungen

- Stehfähigkeit, Marschfähigkeit

Art der Atmung

- Unauffällig:

- Mit geschlossenem Schnabel

- Ohne sichtbare Anstrengung

- Ohne Atemgeräusche (z. B. Röcheln)

Beschaffenheit der Haut und des Gefieders

- Sauber

- Dem Alter entsprechend

- Ab der 6. Lebenswoche ist die Gans vollständig befiedert und hat den Wechsel vom Daunen- zum Federkleid vollzogen

- Ab der 9. Lebenswoche setzt die 1. Jugendmauser ein

- Im Anschluss kommt es im Abstand von etwa 7 Wochen in der weiteren Entwicklung zum Wechsel des Kleingefieders

- Bei adulten Tieren findet eine Vollmauser nach Ende jeder Reproduktionsperiode statt, bei der schrittweise das gesamte Federkleid gewechselt wird

- Gepflegt (nicht gesträubt oder verklebt)

- Wasserabweisend (nicht durchnässt)

- Keine Verletzungen / intakt

- Kein Federpicken und Kannibalismus

Beschaffenheit der Ständer (Fehlstellungen), Gehfähigkeit

- Marschfähigkeit, sicherer Gang

- Stehfähigkeit (keine O-/X-Beine)

- Keine Fehlstellung

Paddelgesundheit

- Intakte Haut

- Keine / max. kleine, oberflächliche Veränderungen

- Keine Farbabweichungen

- Begutachtung der Paddel von allen Seiten (insbesondere die Unterseite)

Auffälligkeiten an Augen

- Sauber

- Unverklebt / kein Ausfluss

- Glänzend

- Keine Rötung der Bindehäute

- Keine Schwellung der Augenumgebung

Auffälligkeiten an Nasenöffnungen

- Sauber

- Unverklebt / frei

- Unauffällige Atmung (mit geschlossenem Schnabel, keine Atemgeräusche)

Kotbeschaffenheit

- Grün-bräunlich / grau-bräunlich dunkel (je nach Fütterung), geformt mit weißer Harnsäurekappe

- Brauner, pastöser (senfartiger) Kot ohne Harnsäurekappe (Blinddarmkot, wird bis zu zweimal täglich abgesetzt)

- Nicht dünnbreiig / wässrig, nicht schaumig, nicht blutig, ohne Würmer

Gewichtsentwicklung

- Gleichmäßig innerhalb einer altersgleichen Gruppe

| Lebenswoche | Ø-Gewicht / Tier (kg) |

| 3 | 1,45 |

| 8 | 5,10 |

| 9 | 5,45 |

| 16 | 7,00 |

| 22 | 7,90 |

Ektoparasiten

- Frei von Ektoparasiten (Milben, Federlingen, Flöhen)

Einstreuqualität

- Hygienisch einwandfrei

- Trocken

- Sauber

- Locker, keine Plattenbildung

- Staubarm

- Augenscheinlich frei von Pilzbefall

Tierverluste

- Die Verluste während des gesamten Durchgangs (bis 16. Lebenswoche) sollten weniger als 5 % betragen.

- Während der Aufzuchtphase (1.-4. Lebenswoche) sollten die Verluste unter 2 % liegen.

Geflügelpest-VO (§ 4 Absatz 1 und 2)

(1) Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Bestand oder einem räumlich abgegrenzten Teil eines Bestandes Verluste von

- mindestens drei Tieren bei einer Größe des Bestandes oder des räumlich abgegrenzten Teils des Bestandes von bis einschließlich 100 Tieren oder

- mehr als 2 vom Hundert der Tiere bei einer Größe des Bestandes oder des räumlich abgegrenzten Teils des Bestandes von mehr als 100 Tieren auf oder kommt es zu einer Abnahme der üblichen Legeleistung oder der durchschnittlichen Gewichtszunahme von jeweils mehr als 5 vom Hundert, so hat der Tierhalter, vorbehaltlich des Absatzes 2, unverzüglich durch einen Tierarzt das Vorliegen einer Infektion mit dem hochpathogenen oder niedrigpathogenen aviären Influenzavirus durch geeignete Untersuchungen ausschließen zu lassen.

(2) Treten in einem Bestand oder einem räumlich abgegrenzten Teil eines Bestandes, in dem ausschließlich Enten und Gänse gehalten werden, über einen Zeitraum von mehr als vier Tagen

- Verluste von mehr als der dreifachen üblichen Sterblichkeit der Tiere des Bestandes oder des räumlich abgegrenzten Teils des Bestandes oder

- eine Abnahme der üblichen Gewichtszunahme oder Legeleistung von mehr als 5 vom Hundert

ein, so hat der Tierhalter unverzüglich durch einen Tierarzt das Vorliegen einer Infektion mit dem hochpathogenen oder niedrigpathogenen aviären Influenzavirus durch geeignete Untersuchungen ausschließen zu lassen.

Umgang mit kranken und verletzten Tieren

TierSchNutztV

Der Tierhalter bzw. die Tierhalterin muss Mängel an den Einrichtungen, die das Befinden der Tiere beeinträchtigen, unverzüglich beheben oder geeignete Maßnahmen zum Schutz der Tiere treffen.

Vorgefundene tote Tiere sind umgehend zu entfernen (vgl. § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 TierSchNutztV), ordnungsgemäß zu lagern und zu entsorgen (vgl. Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)).

Alle für die Tiergesundheit und Tiergerechtheit erforderlichen technischen Einrichtungen (Beleuchtungs-, Lüftungs-, und Versorgungseinrichtungen) müssen mindestens einmal täglich auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden. Notstromaggregate und Alarmanlagen sind in technisch erforderlichen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeiten zu überprüfen (vgl. § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 TierSchNutztV).

Eine tägliche Dokumentation der Ergebnisse der Kontrollen in der Stallkarte hat zu erfolgen (vgl. § 4 Abs. 2 TierSchNutztV).

In angemessenen Abständen sind Stall, Einstreulager und Futtersilos entsprechend der guten fachlichen Praxis gründlich zu reinigen und wirksam zu desinfizieren (vgl. § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 TierSchNutztV); eine wirksame Schadnager- und Schädlingsbekämpfung ist sicherzustellen.

Erkennen kranker und verletzter Tiere

- Basis: Stalldurchgang mind. zweimal täglich

- Sorgfältige Tierbeobachtung, für die ausreichend Zeit eingeplant werden muss

- Besonderes Augenmerk auf die Bereiche, in denen sich schwächere Tiere bevorzugt aufhalten (z. B. Stallecken und Bereiche unter oder neben Fütterungs-/ Tränkeinrichtungen)

→ Möglichst frühzeitiges Erkennen kranker und verletzter Tiere

Treffen angemessener Maßnahmen

- Um entscheiden zu können, ob ein Tier aus der Herde genommen, in ein Separationsabteil gebracht oder notgetötet werden muss, muss es zunächst gefangen und begutachtet werden.

- Ist das Tier gefangen, muss entschieden werden, ob es in der Herde bleiben kann, ein „vernünftiger Grund“ zum Töten vorliegt oder das Tier ins Separationsabteil gebracht und nach einer angemessenen Genesungszeit bzw. Behandlung wieder in die Gruppe zurückgesetzt werden kann.

- Wenn Genesungsaussichten bestehen, muss das Tier unverzüglich in ein Separationsabteil mit trockener und weicher Einstreu oder Unterlage gebracht werden.

- Jedes Tier, das aufgrund seiner körperlichen Verfassung nach fachlicher Einschätzung wahrscheinlich nicht überleben wird, muss -unter Beachtung der geltenden Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV)- tierschutzgerecht betäubt und unverzüglich getötet werden und darf nicht in ein Separationsabteil eingestallt werden.

- Soweit erforderlich, unverzügliches Ergreifen von Maßnahmen für die Behandlung sowie ggf. Hinzuziehen eines Tierarztes bzw. einer Tierärztin (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 TierSchNutztV).

- Nach Bedarf sind bei den Tieren im Separationsabteil Maßnahmen wie z. B. die direkte Gabe von Wasser und ggf. Futter sowie die Wundversorgung mit abdeckenden, wundheilungsfördernden Sprays (z. B. Zinksprays) nötig oder die Behandlung mit weiteren Medikamenten.

- Eine intensive Überwachung des Krankheitsverlaufs ist erforderlich, die nach Lage des Falles auch die Mindestkontrollfrequenz von „zweimal täglich“ übersteigen soll.

- Jedes Tier in einem Separationsabteil, dessen Gesundheitszustand nach fachkundiger Einschätzung in einem angemessenen Zeitraum keine Besserung aufweist, muss tierschutzgerecht betäubt und getötet werden. Die Tierhalterin oder der Tierhalter hat sicherzustellen, dass die Person, die die Tötung der Tiere durchführt, über aktuelle tierschutzrelevante Kenntnisse und Fertigkeiten – einschließlich tierschutzgerechter Betäubungs- und Tötungsmethoden verfügt (vgl. § 4 Abs. 1 TierSchG).

- Wiedereingliederung: Separierte Tiere sollten nach vollständiger Genesung umgehend wieder Sozialkontakte haben.

Das DLG Merkblatt 477 „Umgang mit krankem und verletztem Haus- und Wirtschaftsgeflügel“ bietet eine Hilfestellung für die Entscheidungsfindung, wann ein erkranktes Tier notgetötet werden sollte und wann eine Chance auf Heilung besteht.

Separationsabteil

- Bereits vorhanden / bei Bedarf sofort einrichten

- Bei Bedarf erweiterbare Fläche

- Optimale Versorgung mit Futter und Wasser

- Uneingeschränkt erreichbar, auch für in der Bewegung eingeschränkte Tiere

- Uneingeschränkter Zugang zu frischem Futter und Wasser in sauberen Trögen / Tränken

- Stabile Abtrennung zur Herde

- Gute Hygiene, regelmäßige Reinigung der Einrichtung und der Oberflächen

- Regelmäßiger Austausch der Einstreu

- Für das Tier optimale Umgebungstemperatur ohne Zugluft

- In Separationsabteilen sind die Anforderungen nach TierSchNutztV einzuhalten.

- Verletzte Gänse bzw. Gänse, von denen keine Ansteckungsgefahr ausgeht, sollten nicht alleine in ein Separationsabteil gesetzt werden.

Rechtliche Grundlagen (Nottötung)

- Muss ein Tier getötet werden, bilden hierzu die rechtliche Basis das TSchG, die Verordnung (EG) 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung sowie die TierSchlV.

- „Nottötung“ ist definiert als „Tötung von verletzten Tieren oder Tieren mit einer Krankheit, die große Schmerzen oder Leiden verursacht, wenn es keine andere praktikable Möglichkeit gibt, diese Schmerzen oder Leiden zu lindern“ (Art. 2 Pkt. d Verordnung (EG) 1099/2009).

- Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden. (§ 4 Abs. 1 TierSchG)

- Personen, die berufs- oder gewerbsmäßig regelmäßig Wirbeltiere zum Zweck des Tötens betäuben oder töten, haben gegenüber der zuständigen Behörde einen Sachkundenachweis zu erbringen. (§ 4 Abs. 1a TierSchG)

- Kenntnisse und Fertigkeiten über rechtliche, fachliche Voraussetzungen und die Tötungsmethoden sind notwendig.

- Der Tierhalter/ die Tierhalterin hat sicherzustellen, dass die Person, die die Tötung der Tiere durchführt, über die notwendige Sachkunde inkl. Fertigkeit verfügt.

- Ein vernünftiger Grund zur Nottötung liegt vor, wenn

- das Tier über längere Zeit an erheblichen, nicht behebbaren Schmerzen leidet.

- das Tier an einer schweren Krankheit ohne Aussicht auf Heilung leidet.

- das Tier weder Futter noch Wasser selbstständig aufnehmen und sich somit nicht mehr selbst versorgen kann.

Die Nottötung bezeichnet nach Verordnung EG 1099/2009 und der deutschen Tierschutz-Schlachtverordnung die Tötung von verletzten Tieren oder Tieren mit einer Krankheit, die große Schmerzen oder Leiden verursacht, wenn es keine andere praktikable Möglichkeit gibt, diese Schmerzen oder Leiden zu lindern. Sie muss so bald wie möglich erfolgen.

Nach § 1 im Tierschutzgesetz darf niemand ohne vernünftigen Grund einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Das Töten von Tieren ist nur erlaubt, wenn ein vernünftiger Grund vorliegt. Dieser muss für jedes einzelne Tier abgewogen werden.

Es darf nur derjenige ein Wirbeltier töten, der die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.

Ablauf des tierschutzgerechten Tötens

Als merzungswürdig erkannte Gänse müssen sobald als möglich getötet werden, um unnötige Schmerzen und Leiden zu vermeiden. Mit der zu tötenden Gans muss bis zum Eintritt der Betäubungswirkung ruhig und schonend umgegangen werden, um ein Aufregen des Tieres zu vermeiden. Jede Gans muss vor der Tötung betäubt werden. Unverzüglich nach erfolgreicher Betäubung muss das Tier mittels eines geeigneten Verfahrens (praxisüblich ist der Genickbruch) getötet werden. Vor jeder Benutzung ist die Funktionsfähigkeit der zu verwendenden Gerätschaften zu prüfen. Betäubung und Tötung sollten nicht inmitten der Herde und möglichst ohne Beunruhigung der übrigen Tiere durchgeführt werden.

Ablauf

- Einfangen des zu tötenden Tieres

- Fixieren

- Einschränken der Bewegungsmöglichkeiten, damit das Tier nicht ausweichen und die Betäubungsmaßnahme sicher durchgeführt werden kann. Aus tierhygienischer Sicht sollte für das Betäuben und Töten ein geeigneter Raum außerhalb des Stalles (z. B. Vorraum) genutzt werden.

- Betäuben

- Jedes Wirbeltier muss vor der Tötung in einen Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit mit Schmerzausschaltung versetzt werden.

- Die Wirksamkeit der Betäubung muss vor der Tötung kontrolliert werden:

- Keine Atmung

- Pupille weit / kein Blinzeln

- Berühren des Auges bleibt ohne Reaktion (kein Lidschlussreflex mehr)

- Halsmuskeln schlaff

- Schnabel lässt sich leicht öffnen

- Keine Lautgebung

- Keine gerichteten Bewegungen

- Kein heftiges Flügelschlagen

- Töten

- Die Tötung muss sich unmittelbar an die Betäubung anschließen.

- Die Tötung muss sachkundig und sicher durchgeführt werden, ohne Verzögerung und ohne Angst oder Schmerz für das betroffene Tier.

- Der Todeseintritt wird sorgsam überwacht:

- Fühlbarer Spalt zwischen Kopf und Halswirbel und

- Kein Lidschlussreflex (Das Auge bleibt offen, wenn man sich mit dem Finger nähert.)

- Keine Atmung

- Keine gerichteten Bewegungen

- Sollten nach der Tötung Atmung, Augenreflexe oder gerichtete Bewegungen festgestellt werden, ist der Tötungsvorgang zu wiederholen (ggf. nach erneuter Betäubung – s. Kontrolle der Betäubung)

- Entsorgung

- Es wird sichergestellt, dass das Tier tot ist, bevor der Tierkörper entsorgt wird.

- Kadaver werden unverzüglich und sicher in der Kadaverlagerung entsorgt.

Weitere Hinweise zur fachgerechten Kadaverlagerung im Niedersächischen Leitfaden zur ordnungsgemäßen Lagerung von Geflügeltierkörpern unter Berücksichtigung von Biosicherheitsaspekten.

Zulässige Betäubungsverfahren

Bis 5 kg Lebendgewicht

- Ein ausreichend kräftiger, gezielter Schlag auf den Kopf kann als Betäubungsverfahren für Geflügel bis 5 kg angewendet werden. Er muss mit einem harten, stumpfen und schweren Gegenstand erfolgen, der der Größe des Tieres angepasst ist. Dabei muss der Gegenstand zum Kopf des Tieres geführt werden und nicht das Tier zum Gegenstand.

Ohne Gewichtsbegrenzung

- Penetrierender Bolzenschuss

- Nicht penetrierender Bolzenschuss

- Elektrische Betäubung

Zulässige Tötungsverfahren (TSchlV)

- Rückenmarkzerstörung durch Genickbruch (Brechen der Halswirbelsäule zwischen Schädel- und 1. Halswirbelgelenk)

- manuell bei Tieren unter 3 kg Lebendgewicht zulässig (Der Hals wird mit einer ruckartigen Bewegung mit der Hand überstreckt und das Rückenmark direkt hinter dem Kopf durchtrennt.)

- mit einer Zange (mechanisch, so konstruiert, dass die Wirbelsäule ohne großen Kraftaufwand schnell und sicher durchtrennt werden kann) bei Tieren ab 3 kg Lebendgewicht

- Blutentzug (aus seuchenhygienischen Gründen nicht empfohlen)

- Elektrische Herzdurchströmung

Auslaufmanagement bei Mastgänsen

Neben wenigen Vollerwerbsbetrieben in den für Deutschland typischen Gänseregionen wird die Gänsemast hierzulande überwiegend im landwirtschaftlichen Nebenerwerb zur Direktvermarktung mit Haltung der Tiere im Freiland betrieben. Hierfür sollte ein entsprechend großer Grünauslauf vorgehalten werden. Spätestens ab der 9. Lebenswoche, wenn die Gänse voll befiedert sind, ist eine reine Weidehaltung möglich. Ein praktischer Ansatz ist es, jungen Gösseln bereits ab der 2./3. Lebenswoche stundenweise bei gutem Wetter einen begrünten und trockenen Auslauf zu gewähren. Hier finden die jungen Tiere frisches Grün und Kräuter wie die Vogelmiere, welche sie gerne aufnehmen. Wenn die Gänse dann voll befiedert sind, können sie auch nachts und bei Schlechtwetterperioden draußen gehalten werden. Es empfiehlt sich jedoch, die Gänse nachts in einer für sie gewohnten und überdachten Behausung mit Einstreu unterzubringen. Laut niedersächsischer „Gänsehaltungsvereinbarung“ sollte pro Tier eine Freilandfläche von mind. 10 m2 (Standweide), bei einem Wechselweide-Verfahren mind. 4 m2, zur Verfügung stehen. Bei Programmen wie „Gänse aus bäuerlicher Freilandhaltung“ werden sogar 15 m2 bewachsene und strukturierte Fläche je Tier benötigt. In den NEULAND-Richtlinien für artgerechte Gänsehaltung sind mindestens 20 m² pro Tier bei Portions- und Standweide vorgesehen.

Die Weide / Freilandfläche muss den Tieren während der gesamten Mastperiode zur Verfügung stehen und kann wesentlich zur bedarfsgerechten und kostengünstigen Ernährung der Tiere beitragen. Entsprechend sollte ein besonderes Augenmerk auf die Pflege und Gestaltung der Freilandfläche gelegt werden. Bei intensiver Nutzung der Weide durch 500 oder mehr Tiere je ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) erfolgt eine zunehmende Beanspruchung der Grasnarbe. Es sind 50-70 m² Grünfläche pro Gans notwendig, um sie ganzjährig auf einer vollends begrünten Fläche halten zu können. Voraussetzungen für eine gute und robuste Gänseweide sind in Tabelle 3 dargestellt.

| Boden |

|

| Pflanzen |

|

| Grasnarbe |

|

| Aufwuchshöhe |

|

Weitere Anforderungen |

|

Die Gans verbringt den Großteil ihrer Zeit im Freien. Auch in der Endmastphase sollte die Gans in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Ist die Gans ihr Leben lang an das Freiland gewöhnt worden, ist das Ausmästen der Tiere in einem Stall schwierig, genauso kann eine Gruppentrennung im Herbst zu Problemen führen. Weil die Gans sehr sensibel auf Standortveränderungen reagiert, sollte sich das Umfeld für die Gänse nicht ändern. Die Endmast im Stall ist zwar möglich, doch die Umstellung von der Auslaufhaltung zur reinen Stallhaltung stresst die Tiere enorm. Ziel sollte es daher sein, den Tieren ganzjährig optimale Bedingungen auf der Weide zu bieten.

(Bild: Jule Schättler, LWK Niedersachsen)

(Bild: Regine Revermann, LWK Niedersachsen)

Strukturierung des Auslaufs

Besonders in den heißen Sommermonaten ist eine ausreichende Beschattung wichtig. Hierfür müssen Unterstände angeboten werden, aber auch Bäume und Sträucher eignen sich als Schattenspender. Diese dienen gleichzeitig dem Schutz vor Beutegreifern aus der Luft, welche vor allem für die jungen Gössel in den ersten Wochen ein Risiko darstellen.

Eine geeignete Umzäunung des Auslaufs, z. B. durch einen Wildschutzzaun mit einem stromführenden Draht, bietet Schutz vor weiteren Beutegreifern wie Fuchs und Marder und je nach Region auch vor dem Wolf. Um die ständige Versorgung der Tiere mit frischem Wasser und ggf. Futter zu gewährleisten, sind nach Gänsehaltungsvereinbarung entsprechende Futter- und Wasserangebote im Freiland vorzuhalten. Dabei sind unter Beachtung von § 3 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (GeflPestSchV) die Futter- und Wasserstelle so zu gestalten, dass Wildvögel keinen Zugang zu diesen haben. Zur Schonung des Auslaufs ist es empfehlenswert, die Wasserstellen für die Gänse in regelmäßigen Abständen zu versetzen. Ein Angebot von Beschäftigungsmaterial ist bei Zugang zum Freiland nicht erforderlich.

Pflegemaßnahmen

Der Bedarf an Grünmasse je Tier und Mastdurchgang liegt bei ca. 140 kg für eine 7-8 kg schwere Spätmastgans. Die Beanspruchung der Weide durch die Nutzung der Tiere ist hoch. Der Verbiss der Tiere ist tief, und auch der stark ätzende Kot der Tiere kann der Grasnarbe zusetzen, was einen einseitigen Pflanzenbestand fördern kann. Abhilfe kann hier eine Umtriebsweide schaffen, die durch Versetzen eines mobilen Elektrozauns gut umzusetzen ist. Auf der anderen Seite ist durch das im Vergleich zu anderen Nutztieren geringere Körpergewicht und die großen Füße der Druck auf den Boden geringer, was sich bei manchen, insbesondere feuchten, Standorten als vorteilhaft erweist.

Zur Pflege der Weide gehört also möglichst ein regelmäßiger Wechsel der Fläche oder ggf. Umbruch. Besonders im Spätherbst und Winter, wenn die Weideflächen abgefressen und stark beansprucht sind, bietet sich ein Umtriebsverfahren an, wenn ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Auch das Prinzip der Portionsweide, das Erweitern der Fläche alle 3-4 Tage, hat sich bewährt.

Bei Neu- oder Nachsaaten empfiehlt sich darauf zu achten, Mischungen zu verwenden, deren Gräser von den Gänsen gerne gefressen werden. Dazu gehören Deutsches Weidelgras, Rotes Straußgras, Rotschwingel, aber auch Weißklee, Schwedenklee oder Löwenzahn. Weniger gerne aufgenommen werden Glatthafer, Knaulgras oder Lieschgras sowie Ackerluzerne, Rotklee und viele Wildkräuter. Der Standort beeinflusst die Sortenwahl. Bei einigen Pflanzen besteht Vergiftungsgefahr für Gänse. Die Gänsesterbe (Erysium crepidifolium) und Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum L.) können nach Aufnahme zum Tod des Tieres führen.

Die Aufwuchshöhe sollte 15 cm nicht überschreiten, besser sind 10 cm, da zu hohes Gras von den Tieren niedergetreten und nicht mehr gefressen wird. Überständige und verschmähte Pflanzen sowie Geilstellen sollten nachgemäht werden.

Alle zwei bis drei Jahre ist eine Kalkdüngung mit ca. 10 t Branntkalk je ha empfehlenswert. Diese wirkt desinfizierend und bindet Säuren im Boden. Das Walzen des Auslaufs im Frühjahr ebnet die Grasnarbe und fördert einen dichten Grasbestand. Die Hygiene im stallnahen Bereich kann zusätzlich durch Maßnahmen wie das Ausbringen von Hackschnitzeln verbessert werden, um einer Verschlammung und/oder Pfützenbildung vorzubeugen.

Biosicherheit

Wichtige Voraussetzung für einen gesunden, leistungsfähigen Gänsebestand - neben optimalen Haltungsbedingungen und einer bestmöglichen Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser – ist es, den Eintrag von Krankheitserregern und deren Ausbreitung im Tierbestand soweit irgend möglich zu verhindern. Die dazu notwendigen Maßnahmen im Betrieb werden unter dem Begriff „Biosicherheitsmaßnahmen“ zusammengefasst. Sie beinhalten Hygiene (Reinigung und Desinfektion) ebenso wie bauliche (z. B. befestigte Vorplätze und Zuwege, Umzäunungen, Instandhaltung der Einrichtung und Bausubstanz von Ställen, Hygieneschleusen) und verschiedene Managementmaßnahmen (z. B. Tragen von Schutzkleidung, Ordnung und Sauberkeit im Betrieb, Kontrolle des Besucherverkehrs, Schädlingsbekämpfung, Umgang mit kranken und toten Tieren).

Biosicherheitsmaßnahmen müssen betriebsindividuell geplant und tagtäglich konsequent umgesetzt werden, um einen guten Biosicherheitsstatus zu sichern. Es empfiehlt sich, ein Biosicherheitskonzept zu entwerfen und mit dem betreuenden Tierarzt abzustimmen. Bei hohem Infektionsdruck kann das Biosicherheitskonzept durch Impfungen der Gänse ergänzt werden, um klinische Erkrankungen im Bestand vorzubeugen (vgl. Kapitel 4, Impfungen).

Auch die betriebliche Ausrichtung wirkt sich auf den Biosicherheitsstatus aus: Je mehr Kontakt eine Geflügelherde zu anderen Tieren hat, umso größer ist das Risiko des Eintrags von Krankheitserregern. Betriebe mit mehreren Tierarten (insbesondere Rinder, Schweine) sollten auf eine strikte Trennung der Haltung und Betreuung unterschiedlicher Tierarten achten. Unterschiedliche Altersgruppen im Gänsebestand sollten ebenfalls strikt voneinander getrennt werden, um das Risiko der Übertragung von Krankheitserregern zu minimieren.

Weitere Hinweise zu Biosicherheitsmaßnahmen im Merkblatt des Friedrich-Löffler-Instituts "Nutzgeflügel schützen".

(Bild: Jule Schättler, LWK Niedersachsen)

Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Erregereintrag in den Stall

- Hygieneschleuse am Stalleingang (Schuhwechsel, Handhygiene, Schutzkleidung)

- Kontrollierter Besucherverkehr (Stallungen verschlossen halten, Stall nur mit Schutzkleidung, die nur in diesem Stall getragen wird, betreten)

- Verwendung von hygienisch unbedenklichem Futter, Wasser, Einstreu, Beschäftigungsmaterial

- Futterlagerung in geschlossenen, sauberen Behältern (unzugänglich für Wildvögel und Schädlinge)

- Regelmäßige Reinigung von Gerätschaften und Fahrzeugen, die im Stall eingesetzt werden

- Keine Mistlagerung in Stallnähe

- Kontinuierliche Schadnagerbekämpfung

- Kontrolle des Schädlingsbefalls (z. B. Fliegen, Käfer, Milben) und ggf. Bekämpfung

- Ordnung und Sauberkeit im Umfeld des Stalles

- Bei Verwendung von Brunnenwasser zum Tränken der Gänse: regelmäßige (jährliche) mikrobiologische Untersuchung des Tränkwassers

Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Erregereintrag im Freiland

Gänse in Weidehaltung vor dem Eintrag von Krankheitserregern sicher zu schützen, ist unmöglich. Häufig sind jedoch mehrere Vogelarten für einen Infektionserreger empfänglich und auch andere Tierarten können, wenngleich seltener, Erreger auf die Gänse übertragen. Maßnahmen, die den Kontakt der Gänse zu anderen Tieren unterbinden, tragen deshalb zur Verbesserung der Biosicherheit auch in Weidehaltung bei.

- Keine Freilandflächen in unmittelbarer Nähe von Vogelrast- oder Brutgebieten

- Einzäunung der Freilandfläche

- Wildvogelsichere Zufütterung (z. B. überdacht) und Tränke

- Regelmäßige Reinigung der Versorgungseinrichtungen (um mögliche Verunreinigungen mit Erregern durch Wildvögel o.a. zu entfernen)

- Betreten des Aufenthaltsbereichs der Tiere nur mit Schutzkleidung (mind.: Stiefelüberzieher oder Wechsel des Schuhwerks)

Auch bei konsequenter Durchführung der aufgeführten Biosicherheitsmaßnahmen kann ein Eintrag von Krankheitserregern nie mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden. Neben Maßnahmen zum Schutz vor dem Eintrag von Krankheitserregern sind deshalb Hygienemaßnahmen, die deren Vermehrung und Ausbreitung im Tierbestand und dessen unmittelbarer Umgebung unterbinden, äußerst wichtig, um einen guten Gesundheitsstatus in leistungsfähigen Gänseherden zu halten.

Reinigung und Desinfektion

Verschiedene Krankheitserreger sind in der Umwelt unterschiedlich widerstandsfähig (z. B. sterben Riemerellen in der Umwelt innerhalb weniger Tage ab, während Wurmeier über Jahre im Auslauf persistieren können). Organisches Material (tierische Ausscheidungen, Futterreste, Einstreu, Federn), Feuchtigkeit und warme Umgebungstemperaturen begünstigen das Überleben von Krankheitserregern. Durch eine gründliche Reinigung kann die Keimbelastung der gereinigten Oberflächen um bis zu drei Zehnerpotenzen (auf ein Tausendstel der ursprünglichen Belastung) verringert werden. Eine gründliche Reinigung ist auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Desinfektion, denn viele Desinfektionsmittel reagieren mit Eiweißen (z. B. in Ausscheidungen, Futterresten und Blut enthalten), wodurch ihre Wirksamkeit auf stark verschmutzten Oberflächen deutlich herabgesetzt wird. Durch die Kombination von Reinigung und Desinfektion kann die Keimbelastung um bis zu sechs Zehnerpotenzen herabgesetzt werden, d. h. im Idealfall auf ein Millionstel der ursprünglichen Belastung. Ein keimfreies, steriles Milieu wird jedoch auch durch die Desinfektion nicht erreicht.

Hygienemaßnahmen während der Serviceperiode

Nach der Ausstallung der Gänse sollte der Stall vor einer Wiederbelegung gründlich gereinigt werden. Insbesondere in der saisonalen Gänsemast tragen längere Leerstandszeiten zwar dazu bei, den Infektionsdruck zu senken; dennoch sollte zeitnah nach der Ausstallung bzw. Schlachtung der Tiere gereinigt werden, um eine Ausbreitung der möglicherweise vorhandenen Erreger zu verhindern.

Reinigung

Die Reinigung beginnt mit der Entmistung des leeren Stalls. Nach der Trockenreinigung sollte der besenreine Stall nass gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung empfiehlt sich dabei die Verwendung von warmem Wasser (optimal: 40 °C) und Reinigungsmitteln nach gründlichem Einweichen der verschmutzten Oberflächen. Zur effektiven Nassreinigung ist der Einsatz von Hochdruckreinigern üblich (Achtung: ungeeignete Düsen, zu geringer Wasserdurchsatz. falsche Spritzwinkel oder ein zu geringer Spritzabstand können zu Materialschäden und weiträumiger Verteilung von Schmutzpartikeln / Keimen führen!).

Der Bedarf an Reinigungsmitteln kann durch eine Vorreinigung zur Entfernung grober Verschmutzungen oder durch gründliches Einweichen deutlich gesenkt werden. Reste von Reinigungsmitteln müssen im Anschluss gründlich mit klarem Wasser abgespült werden, um Oberflächenkorrosionen zu vermeiden und den Desinfektionserfolg nicht zu beeinträchtigen.

Gereinigt werden Stallräume (von oben nach unten), Stalleinrichtung (inkl. Futter- und Tränkelinien von innen), Arbeitsgeräte und Fahrzeuge, Treibhilfen, Verladerampen und andere Gerätschaften mit direktem Kontakt zu den Tieren, Stallvorräume und Vorplätze, Futterlagerbehälter und abschließend auch die zur Reinigung verwendeten Geräte und die dabei getragen Schutzkleidung.

Eine Reinigung ist erfolgreich, wenn alle Oberflächen und Inneneinrichtungen, Behälter, Futter- und Wasserleitungen im Stall sauber sind und das Abwasser keine Schmutzpartikel mehr aufweist. Das verwendete Waschwasser enthält geringe Mengen an N- und P-haltigen Substanzen und wird deswegen als Flüssigmist definiert.

Desinfektion

Eine Desinfektion ohne vorherige gründliche Reinigung ist wirkungslos: „Schmutz kann man nicht desinfizieren!“. Schmutz ist aber nicht immer sichtbar - gerade nicht sichtbare Rückstände (z. B. in Unebenheiten, Rissen und kleinen Öffnungen) schränken die Wirkung von Desinfektionsmitteln stark ein und sichern Keimen das Überleben bis zur nächsten Einstallung. Die Desinfektion sollte deshalb möglichst zeitnah nach der Reinigung erfolgen, um einer erneuten Verschmutzung (z. B. durch Stäube) zuvor zu kommen.

Vor der Desinfektion muss der Stall komplett abgetrocknet sein. Nasse oder feuchte Stellen „verdünnen“ das Desinfektionsmittel und beeinträchtigen dessen Wirkung (Verdünnungseffekt).

Kein Desinfektionsmittel tötet alle Arten von Keimen ab und ist für jede Verwendung geeignet. Bei Erkrankungen oder erhöhtem Infektionsdruck im Mastdurchgang ist es deshalb ratsam, Details zur geplanten Desinfektion mit dem betreuenden Tierarzt bzw. Tierärztin zu besprechen. Grundsätzlich sollten nur von der DVG geprüfte und gelistete Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Produkte mit DLG-Gütezeichen sind darüber hinaus auf Materialverträglichkeit u.a. geprüft.

Zur Ausbringung muss die vom Hersteller empfohlene Konzentration eingehalten werden. Dabei ist zu beachten, dass für verschiedene Umgebungstemperaturen unterschiedliche Konzentrationen notwendig sind und dass bestimmte Desinfektionsmittel bei Kälte nicht oder nur eingeschränkt wirken (Kältefehler, z. B. Aldehyde). Während der kalten Jahreszeit sollten deshalb bevorzugt Peroxide oder Chlorlösungen eingesetzt werden. Die Ausbringung kann durch Spritz-, Sprüh- oder Aerosolverfahren erfolgen.

Grundsätzlich wird 0,4 l Gebrauchslösung je m2 zu desinfizierende Fläche benötigt; für Stalleinrichtungen müssen mind. 30 % zusätzlich eingeplant werden. Die Einwirkzeit der meisten Desinfektionsmittel sollte 2 bis 4 Stunden nicht unterschreiten, auch wenn kürzere Zeiten vom Hersteller angegeben sind. Idealerweise sollte die desinfizierte Stallanlage anschließend 4 bis 5 Tage „leer“ lüften und ruhen.

Hygienemaßnahmen im laufenden Mastdurchgang

- Die Hygieneschleuse muss permanent voll funktionsfähig sein.

- Tägliche Kontrolle der Versorgungseinrichtungen und ggf. Reinigung

- Spülung des Tränkesystems nach jeder Verabreichung von Tierarznei- oder Ergänzungsfuttermitteln

- Unverzügliche Entfernung toter Tiere aus dem Stall, ordnungsgemäße Kadaverlagerung (vgl. Kapitel 6)

- Einstreupflege (Kontrolle der Feuchtigkeit, Nachstreuen und ggf. stark vernässte Stellen ausmisten)

- Verschmutztes Arbeitsgerät reinigen

- Verschmutzte Arbeitskleidung (insbes. Schuhwerk) reinigen

- Gerätschaften (ggf. auch Fahrzeuge) vor Nutzung in einem weiteren Stall reinigen und desinfizieren

- Regelmäßige Kontrolle des Schadnager- und Schädlingsbefalls und ggf. Bekämpfung

- Stallvorraum, Vorplatz und Zuwege sauber halten

- Bewuchs im stallnahen Bereich niedrig halten

Geflügelpest

Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza, HPAI, „Vogelgrippe“) und Aufstallungsgebot

Die Geflügelpest ist eine tödlich verlaufende Erkrankung von Vögeln. Hühner und Puten sind besonders stark betroffen, während bei Gänsen und Enten mildere Krankheitserscheinungen auftreten.

Die Bekämpfung der Geflügelpest ist durch geltendes EU-Recht und in Deutschland ergänzend durch die Geflügelpest-Verordnung (GPVO) geregelt. Dort ist unter anderem festgehalten, dass bei Verlustraten von über 2 % innerhalb von 24 Stunden oder bei deutlich erhöhten Tierverlusten in reinen Gänsebeständen über einen Zeitraum von mehr als vier Tagen Geflügelpest als Ursache durch den Tierarzt bzw. die Tierärztin ausgeschlossen werden muss (§ 4 GPVO).

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und zur Prävention des Eintrags in den eigenen Bestand ist es wichtig, die Verbreitungswege zu kennen und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist es, den Kontakt von Nutzgeflügel zu Wildvögeln und deren Ausscheidungen zu verhindern. Offene Wasserflächen und Futterangebot im Freiland-Auslauf können beispielsweise infizierte Wildvögel anlocken. Fressen und trinken die Gänse dann von denselben Stellen, können sie sich mit dem Virus infizieren. Gänse dürfen deshalb im Außenbereich nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind, und nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt werden (§ 3 GPVO).

Auch über verunreinigtes Schuhwerk oder Kleidung kann der Erreger, der von infizierten Tieren mit dem Kot, aber auch mit Sekreten aus Nase und Augen ausgeschieden wird, seinen Weg in den Stall finden. Hygieneschleusen an den Stalleingängen, in denen Kleidung und Schuhwerk vor Betreten des Stalles gewechselt und die Hände gewaschen werden, tragen maßgeblich dazu bei, das Eintragsrisiko zu verringern. Fahrzeuge, die über die Hofstelle oder sogar in den Stall fahren, wie z. B. der Streuwagen, bergen ein hohes Einschleppungsrisiko. Daher sollten Vorplätze und Wege befestigt sein und ebenso wie die Fahrzeuge regelmäßig gesäubert und ggf. desinfiziert werden.

Auch das Futter oder das eingestreute Stroh selber zum ungewollten Eintragen des Virus in den Stall führen, wenn diese nicht sicher vor Wildvögeln gelagert werden. Die GPVO schreibt deshalb die für Wildvögel unzugängliche Lagerung von Futter, Einstreu und sonstigen Gegenständen, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, vor (§ 6 Pkt. 3 GPVO).

Die Lagerung des Strohs bzw. der Einstreu muss zumindest unter Dach erfolgen, ideal ist eine Lagerung in geschlossenen Räumlichkeiten. Stroh, welches im Außenbereich gelagert werden muss, muss mit einer festen Folie und/oder einem Netz abgedeckt werden.

Insbesondere bei Weidehaltung ist das Eintragsrisiko für HPAI gegenüber reinen Stallhaltungssystemen erhöht, und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen müssen getroffen werden. Wenn die Gefahr des Auftretens von HPAI von der zuständigen Behörde als groß eingeschätzt wird, kann deshalb ein Aufstallungsgebot angeordnet werden (§ 13 Abs. 1 GPVO).

Wenn jedoch an Weidehaltung gewöhnte Gänse aus tierseuchenrechtlichen Gründen aufgestallt werden müssen, ist mit folgenden tierschutzrelevanten Problemen zu rechnen:

- Mehrtägige Verweigerung der Futter- und Wasseraufnahme, Apathie

- Zusammenballen (Erdrücken)

- Auftreten von Federpicken und Kannibalismus

- Stressbedingte Mauser

- Erhöhte Krankheitsanfälligkeit

- Erhöhte Mortalität

- Erhöhter Stress für die Tiere durch intensiveren Personenkontakt bei täglichen Versorgungsarbeiten im Stall

- Versorgungsarbeiten im Stall (z. B. Einstreuen).

Daher sollte bei der zuständigen Veterinärbehörde eine Ausnahmegenehmigung nach § 13 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung beantragt werden. Zur Verringerung der vorgenannten Probleme sollte jede/jeder, die/der die Möglichkeit dazu hat, die Tiere nachts in einen Stall o. ä. verbringen, so dass sie sich daran gewöhnen können.

Unabhängig davon, sollte jede Tierhalterin oder jeder Tierhalter einen individuellen „Tierseuchenkrisenplan“ vorhalten, aus dem sich ergibt, welche Maßnahmen im Falle eines Aufstallungsgebotes zu ergreifen sind und wie die Anforderungen des § 13 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 der Geflügelpest-Verordnung im Falle der Ausnahmegenehmigung realisiert werden können. In Anlage 5 der Gänsehaltungsvereinbarung finden sich weitere Informationen zur Erstellung eines individuellen Tierseuchenkrisenplans.

Die Aufstallungsgebote während der letzten Geflügelpestzüge bestätigen immer wieder den hohen Stress für die Tiere, wenn sie im Stall bleiben müssen. Im Fall eines Aufstallungsgebots sind deshalb weitreichende Maßnahmen wie häufigere Kontrollen der Tiere und das Angebot zusätzlichen Beschäftigungsmaterials (z. B. frisches Stroh oder Maissilage) neben einem ausreichenden Platzangebot überaus wichtig.

Futter- und Wasserhygiene

(Bild: Regine Revermann, LWK Niedersachsen)

Futter- und Wasserhygiene / Tränkehygiene

Um eine ausreichende Futter- und Wasserhygiene gewährleisten zu können, sollten einige Grundsätze Beachtung finden.

- Die Überprüfung der Futterqualität sollte regelmäßig durch eine sensorische Kontrolle hinsichtlich folgender Parameter erfolgen:

| Parameter | Mischfutter (Schrot / Pellets) | Getreide |

| Griff | trocken, klamm, feucht Temperatur (erwärmt), Verbackungen, Gespinste, Beimengungen von Fremdbestandteilen, Abriebanteil in pell. FM | trocken, klamm, feucht Temperatur (erwärmt), Verbackungen |

| Geruch | dumpf-stockig-schimmelig, hefig, alkoholisch (Hefenbesatz), süßlich (Milbenbesatz), ranzig (Fettverderb), faulig/kadaverös (Proteinabbau) | dumpf-muffig, schimmlig, faulig, süßlich, hefig, alkoholisch, Röstgeruch, Stall-, Chemikaliengeruch, fischig (Steinbrand) |

| Geschmack | kratzig-brenzlig -> Hinweis auf Fett-/Futterverderb | unangenehm bitter -> Hinweis auf Unreife bzw. Pilzbesatz |

| Farbe | verwaschen – grau – schmutzig, weiß/gelbe, grüne, blaue Verfärbungen Pelletoberfläche: diffuse Vergrauung bzw. dunkle Veränderungen (-> Schwärzepilze) | intensive, klare korntypische Farbe, schmutzig-vergraut, schwarz-bräunlich, rot-violett (gebeizt), grün (Unreife), rötlich (Fusarienbesatz) |

| Verunreinigungen | Insekten bzw. -fragmente, Nagerkot, Sonstiges (Glassplitter, „Siloreste“), unterschiedliche Pelletarten (Durchmesser, Farbe, Struktur) | sandig-erdige Verunreinigungen, Keimlinge, Beimengungen (Spreu, Nagerkot, Fremdkörper), Vorratsschädlinge wie Kornkäfer, Milben u.Ä. |

- Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Futters sollte nicht überschritten werden, da eine längere Lagerung, insbesondere unter suboptimalen Bedingungen, die Qualität des Futters negativ beeinflussen kann.

- Bei Einsatz von eigenem Wasser (Brunnenwasser) zum Tränken der Tiere ist eine regelmäßige (z. B. jährlich) mikrobiologische und chemisch-physikalische Untersuchung empfehlenswert.

- Ein wichtiger Faktor, um den Tieren täglich frisches Wasser anzubieten, ist das regelmäßige Spülen der Leitungen und das Reinigen der Wassertröge (insbesondere nach dem Einsatz von Tierarznei- oder Ergänzungsfuttermitteln über das Tränkesystem sowie nach längerer Leerstandszeit).

- Der Einsatz von Zusätzen wie Chlordioxid oder organische Säuren bietet sich an, um Tränkeleitungen sauber zu halten. Diese können beispielsweise über spezielle Dosieranlagen dem Tränkwasser zugesetzt werden. Hierbei sollten stets die Anwendungshinweise des Herstellers eingehalten werden. Auch physikalische Verfahren wie eine Impulsspülung (Luft- und Wasserimpulse im Wechsel) können Ablagerungen in den Leitungen beseitigen bzw. verhindern. Ein Einsatz dieser Zusätze ersetzt jedoch nicht die regelmäßige äußerliche Reinigung der Tränkeinrichtungen, z. B. von Rundtränken.

- Ein (zusätzliches) offenes Wasserangebot zur Beschäftigung der Gänse birgt immer das Risiko einer Vernässung der Einstreu und einer höheren Keimbelastung, welches zu einem erhöhten Krankheitsrisiko der Tiere führen kann. Hier sollten Maßnahmen getroffen werden, um dem vorzubeugen. Durch (Kunststoff-)Roste unter dem Tränkebereich kann überschüssiges Wasser abgeführt werden. Dabei sollte beachtet werden, dass das Wasser aufgefangen und die Möglichkeit bestehen muss, dieses abzupumpen und beispielsweise auf Ackerflächen auszubringen. Auch ein regelmäßiges Versetzen der Tränken und regelmäßiges Nachstreuen im Bereich der Tränken kann einer Vernässung der Einstreu entgegenwirken. Darüber hinaus sollte das Tränkwasser in offenen Tränken täglich erneuert werden.

- Zum Einstreuen sollte nur qualitativ gutes Stroh verwendet werden (frei von Pilzbefall).

Literaturverzeichnis

- Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (2014): Merkblatt zur Betäubung von Puten

- DLG-Merkblatt 430, 2. Auflage (2018): Umgang mit kranken und verletzten Schweinen

- Golze, M. (2019): Vortrag „Neue Ergebnisse zur Weidemast von Gänsen und Einflüsse auf die Produktqualität von Gans und Ente“. 5. Praxistag Wassergeflügelhaltung, Bernburg

- Harnisch, N. (2012): Einsatz von modifizierten Rundtränken als tiergerechte Wasserversorgung für Pekingmastenten unter Praxisbedingungen und ihr Einfluss auf Tierverhalten und wasserassoziierte Gesundheitsparameter. Doktorarbeit, Veterinärwissenschaftliches Department der Tierärztlichen Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München, S. 17-23

- Keppler, C., Garrelfs, I. und Spindler, B. (2020): Umgang mit kranken und verletzten Jung- und Legehennen (DGS Magazin 31)

- Knierim, U., Bulheller, M. A., Kuhnt, K., Briese, A. und Hartung, J. (2004): Wasserangebot für Enten bei Stallhaltung. Dtsch. tierärztl. Wschr. 111, 115-118

- Laboratorium der Urkantone (LABURK) (o. J.): Umgang mit kranken und verletzten Nutztieren

- Leitfaden Geflügelhaltung (2020): Leitfaden Geflügelhaltung, Herausgeber Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 7. Auflage

- Müller, K., Hiller, P., Schultz K.-P. und K.-H. Lordieck (2001): Erfassung des Produktionsverfahrens und des Arbeitsaufwandes (Arbeitszeitbedarf) für die Mast von Peking- und Flugenten. Interner KTBL-Abschlussbericht der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung zum KTBL-Arbeitsprogramm „Kalkulationsunterlagen“. Unveröffentlicht. Ergänzt 2007 von W. Achilles

- Pingel, H. (2000): Enten und Gänse. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart

- Pingel, H. (2008): Enten und Gänse. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart

- Reiter, K. und Bessei, W. (1995): A behavioural comparison of pekin, muscovy and mulard duck in the fattening period. 10th European Symposium on Waterfowl, Halle, S. 118-121

- Reiter, K. (1997): Das Verhalten von Enten (Anas platyrhynchos f. domestica) (Literaturstudie). Arch. Geflügelk., 61 (4), S. 149-161

- Schrader, L., Bünger, B., Marahrens, M., Müller-Arnke, I., Otto, Ch., Schäffer, D. und F. Zerbe (2006): Anforderungen an eine tiergerechte Nutztierhaltung. KTBL-Schrift 446, Darmstadt, S. 25-31

- Schweizerische Eidgenossenschaft (2020): Fachinformation Tierschutz Nr. 16.1

- Sieverding, E., Praxis am Bergweg (2017): Tierschutzgerechtes Betäuben und Töten von erkrankten Puten

- Sperlich, R. M. (2017): Entwicklung eines Bewertungsprotokolls für Peking- und Moschusenten zur Erfassung des Tierwohls bei Haltung, Transport und Schlachtung - eine Literaturstudie. Doktorarbeit, Institut für Geflügelkrankheiten des Fachbereichs Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin, S. 7-13

- Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) (2006): Empfehlungen zum Töten von Nutztieren durch Halter oder Betreuer (Merkblatt Nr. 75)

- Tierschutz; Umsetzung der "Vereinbarung über die Weiterentwicklung der Mindestanforderungen an die Haltung von Pekingmastenten" ("Pekingentenvereinbarung") vom 24.12.2015

- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664)