Parasitenmanagement bei Mutterkühen und deren Jungtieren

Stand: Juli 2025

- Detlef May, Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung Groß Kreutz

- Prof. Dr. Heiko Scholz, Hochschule Anhalt

- Prof. Dr. Ralf Waßmuth, Hochschule Osnabrück

- Gast: Angela Mögel, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

- Dr. Rebecca Simon, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

- Leonie Schnecker, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

- Dr. med. vet. Ingrid Lorenz, Tiergesundheitsdienst Bayern

Förderhinweis

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Verbundprojektes Netzwerk Fokus Tierwohl, Förderkennzeichen 28N419TA01 bis 28N419TA17, durch die Arbeitsgruppe „Mutterkuh" des Tierwohl-Kompetenzzentrums Rind erarbeitet und durch DLG e.V methodisch-didaktisch aufbereitet.

Das Verbundprojekt der Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen aller Bundesländer hat das Ziel, den Wissenstransfer in die Praxis zu verbessern, um rinder-, schweine- und geflügelhaltende Betriebe hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Alle Informationen und Hinweise ohne jede Gewähr und Haftung.

Herausgeber

DLG e.V.

Fachzentrum Landwirtschaft

Eschborner Landstraße 122

60489 Frankfurt am Main

Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder (auch für den Zweck der Unterrichtsgestaltung) sowie Bereitstellung des Merkblattes im Ganzen oder in Teilen zur Ansicht oder zum Download durch Dritte nur nach vorheriger Genehmigung durch die fachlich zuständige Geschäftsstelle des Tierwohl-Kompetenzzentrums Rind und DLG e.V., Servicebereich Marketing, Tel. +49 69 24788-209, [email protected].

Einleitung

Endo- und Ektoparasiten spielen bei der Weidehaltung von Rindern eine große Rolle und können vor allem bei Jungtieren, aber auch bei älteren Tieren zu schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, die mit wirtschaftlichen Schäden einhergehen können. Eine Rinderhaltung mit Weidegang oder ganzjähriger Haltung im Freien geht jedoch immer mit Parasiten einher. Dem Thema Parasitenmanagement kommt somit eine große Bedeutung zu.

Parasiten sind Organismen, die sich zeitweise oder dauernd auf (Ekto = Außen) oder in (Endo = Innen) einem anderen, artfremden und meist größeren Lebewesen aufhalten. Dabei leben sie von den betroffenen Lebewesen und besitzen potentiell krankheitsverursachende Eigenschaften.

Durch Parasitenbefall hervorgerufene Erkrankungen zählen zu den Faktorenkrankheiten: Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob Parasiten die Möglichkeit bekommen und nutzen, eine Rinderherde zu befallen. Begünstigende Faktoren finden sich vorrangig in Haltung und Fütterung. Um diese Faktoren möglichst gering zu halten ist die Prävention in der Parasitenbekämpfung eine entscheidende Größe.16

So ist ein Teil der Parasitenbekämpfungsstrategie ein an Standort- und Haltungsbedingungen angepasstes Weidemanagement. Durch eine angepasste Fütterung, verantwortungsvolle Haltung, Betreuung und Pflege sollte die natürliche Abwehr der Rinder gestärkt werden. Mit Blick auf ein nachhaltiges Parasitenmanagement, bieten die verschiedenen Lebenszyklen der Parasiten Möglichkeiten für eine geeignete Prophylaxe. Erst darüber hinaus sollten betriebsindividuell, verantwortungsbewusst und in Absprache mit der/dem Tierarzt/in Behandlungen mit Antiparasitika durchgeführt werden.

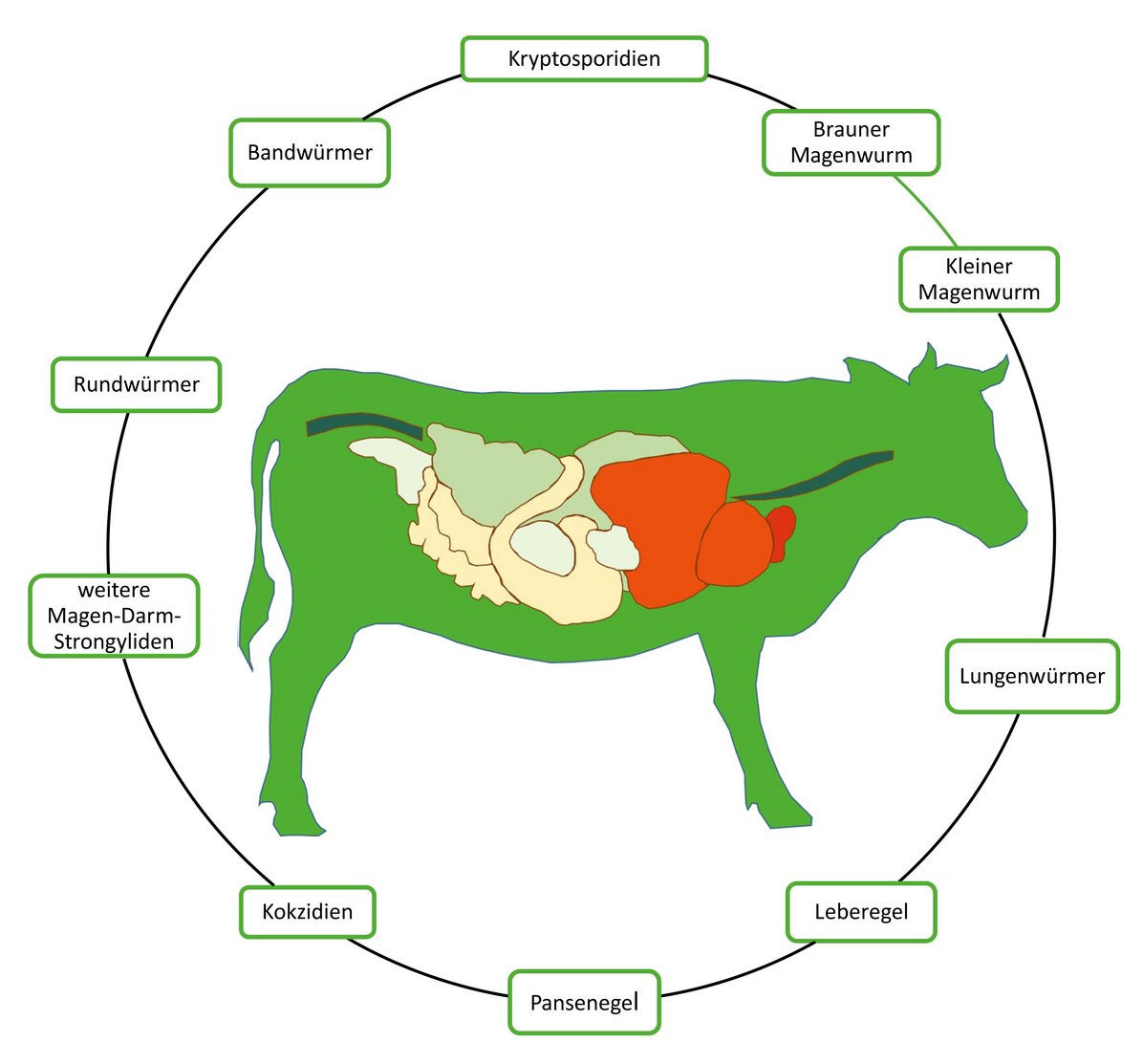

Endoparasiten

Endoparasiten sind eine von zwei Hauptgruppen von Parasiten. Sie ernähren sich im Wirtskörper und verursachen dort verschiedene, teilweise schwere Krankheitserscheinungen.

Mögliche Symptome bei einem Befall mit Endoparasiten

Um die Fülle an Informationen zu bündeln, werden im Folgenden nur die häufigsten Endoparasiten genauer betrachtet.

Ein Befall mit Endoparasiten fällt vor allem durch Symptome wie Durchfall, struppiges Fell, Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit auf. Bei der Haltung von Mutterkühen und deren Jungtieren auf der Weide kommen Magen-/Darm- Strongyliden (MDS) (Würmer) vor. Für Kälber und Jungrinder in der ersten Weidesaison ist das Risiko einer Infektion am größten. Die Würmer schädigen bspw. die Schleimhäute im Darm. Infizierte Rinder können dadurch ihr Futter nicht mehr ausreichend verwerten. Je nach Stärke des Wurmbefalls und Status des Immunsystems, setzen in der Folge ein teilweise starker Gewichtsverlust und Durchfälle ein. Vorsicht: Auch ohne sichtbare Symptome kann es bei zweitsömmrigen Rindern oder Kühen zu einem Leistungsrückgang kommen, deshalb sind ein Monitoring und Prophylaxe wichtig.

Über das Jahr betrachtet, werden die Larven des bedeutendsten Vertreters der MDS - der braune Magenwurm von Weidetieren nach Austrieb im Frühjahr aufgenommen. Die Larven setzen sich bspw. an Grünpflanzen fest. Die aufgenommenen Larven aus dem Frühjahr entwickeln sich in den Rindern zu adulten Würmern, die wiederum Eier produzieren können. Die Rinder erkranken meist Mitte bis Ende Juli, sie weisen Durchfälle, Abmagerung, raues Haarkleid auf und scheiden neue Wurmeier aus. Nach dem Überwintern im Kuhfladen auf der Weide (hier entwickelt sich aus dem Ei wiederum eine Larve) beginnt der Kreislauf im nächsten Jahr von neuem. Neben der Überwinterung auf der Weide ist auch eine Überwinterung im Tier in Form einer „Hypobiose“ möglich, wovon ebenfalls ein Infektions-/ Erkrankungsrisiko, dann schon im Spätwinter/ zeitigen Frühjahr, ausgehen kann.

Lungenwurmlarven überwintern im Gegensatz zu MDS-Larven nicht auf der Weide, sondern in ihrem Wirt, in älteren Rindern und Kühen. Da das Immunsystem noch nicht vollständig ausgebildet ist, sind vor allem Kälber beim ersten Weidegang bzw. Jungrinder gefährdet sich zu infizieren, v.a. wenn sie eine Weide kurz nach älteren Rindern beweiden. Beim Lungenwurm entwickelt sich die nächste Generation innerhalb von ca. vier Wochen bereits im Wirt zur ersten Larve, die mit dem Kot ausgeschieden wird. Nach Weiterentwicklung innerhalb von etwa einer Woche, werden die infektiösen Larven mithilfe eines Pilzes, aber auch durch Abschwemmung bei Regen, über die Weide gestreut. Husten ist ein Indiz für Lungenwürmer. Dieser tritt in der Regel in der zweiten Hälfte der Weideperiode auf und erstreckt sich von leichtem Husten bis hin zur schweren Atemnot. Wenn Symptome in einer Herde auftreten, muss eine Behandlung erfolgen. Unbehandelt besteht bei schwerem Befall das Risiko einer Lungenentzündung.

Der große Leberegel wandert im Wirtskörper vom Darm bis in Leber und Gallengänge. Dadurch kann dieser Einbrüche in der Mastleistung oder auch Störungen der Fruchtbarkeit verursachen. Rinder nehmen die Leberegellarven mit dem Gras auf. Von der Aufnahme bis zu Entwicklung zum erwachsenen Egel vergehen sechs bis acht Wochen. Entscheidend für den Befall ist der Zugang der Weiderinder zu Feuchtgebieten, dem natürlichen Lebensraum den für den Leberegel notwendigen Zwischenwirt: der Zwergschlammschnecke. Maßnahmen des Weide-Managements können hier zur Prävention genutzt werden, siehe Tipps zum Weidemanagement23, 24, 25

| Parasit | Besonders gefährdet | Infektionszeitraum | Erkrankungszeitraum / Symptome am Tier | Besprobungsempfehlung* |

| Würmer (MDS) | Kälber und Jungrinder | Nach Austrieb im Frühjahr | ab Ende Juli Durchfall, struppiges Fell, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit | ab Mitte der Weideperiode, dann alle 4 Wochen |

| Lungenwurmlarven | Kälber und Jungrinder | Nach Austrieb im Frühjahr | zweite Hälfte der Weideperiode leichter Husten bis > schwere Atemnot, Lungenentzündung | Beginn: Sechs Wochen nach Weideantritt; Wiederholung alle 4-6 Wochen |

| Leberegel | Kälber, Jungrinder und adulte Tiere | Frühjahr und Frühsommer | gegen Ende der Weidesaison z.B. Gewichtsreduktion, Fruchtbarkeitsstörungen | In der zweiten Hälfte der Weideperiode oder nach dem Einstallen |

Weitere Informationen zu verschiedenen Wurmarten und deren Lebenszyklen

Entscheidungshilfe Weideparasiten: Magen-Darm- Strongyliden (MDS)

Weideparasiten in der Mutterkuhhaltung

Entscheidungshilfe Weideparasiten: Lungenwürmer

Maßnahmen zur Prävention und Therapie

Die Bekämpfung der Weideparasiten ist ein wichtiger Bestandteil des Managements in der Weidehaltung. Zunehmende Resistenzbildung gegen Entwurmungsmittel erschweren die erfolgreiche Behandlung und rücken die Prävention durch ein angepasstes Weidemanagement in den Vordergrund. Risikofaktoren wie eine hohe Besatzdichte, Standweiden, feuchte Weiden oder Jungtierweiden erhöhen den Infektionsdruck stark und sollten vermieden werden.1,2

Zur Kontrolle der Wurmbelastung von Tieren sollte ein regelmäßiges Monitoring geschehen. Dieses erfolgt in der Regel über eine Kotprobenuntersuchung von einem Teil der Herde oder bei einzelnen auffälligen Tieren, die gezielt ausgesucht werden. Bei Magen-Darm-Strongyliden (MDS) erfolgt dies über eine Kotprobenuntersuchung von etwa 10-15 Tieren (unabhängig von der Herdengröße). Die Kotproben der beprobten Tiere sollten innerhalb von 48 Stunden ins Labor geschickt werden. Ab einer EPG (Anzahl der Eier pro Gramm Frischkot) von mehr als 100 sollten die Tiere in Absprache mit der/m Tierärztin/Tierarzt behandelt werden. Auch bei Lungenwurmlarven ist eine Kotuntersuchung für eine Diagnose und Kontrolle des Befalls notwendig. Bei einem Verdacht auf einen Befall mit Leberegeln können Kotproben von einzelnen Tiergruppen für eine Diagnose hilfreich sein. Die Eiausscheidung ist hier im Herbst/Winter am höchsten, aber nicht konstant, so dass mindestens 5 Tiere einer Gruppe beprobt werden sollten.3, 13, 23

Für die Mutterkuhhaltung kann der Entscheidungsbaum des Thünen Instituts genutzt werden um betriebsindividuell herauszufinden, wann Kotproben genommen und wann eine Behandlung mit der/dem bestandsbetreuenden Tierarzt/in besprochen werden sollte. Besonders beim ersten Kontakt mit dem Weidefutter sind Kälber und erstsömmrige Jungtiere gefährdet. Der Kontakt der Weidetiere mit Parasiten ist jedoch auch eine wichtige Voraussetzung für die Immunisierung (Vorbereitung des Immunsystems) gegen Endoparasiten (z. B. MDS). Deshalb ist eine gezielte Entwurmung entlang der Entwicklungsstadien der Endoparasiten eine langfristig vielversprechende Maßnahme, um zukünftige Entwurmungsmaßnahmen zu reduzieren.4,5

Für eine Haltung von Rindern auf der Weide ist es wichtig, dass bei einem Parasitenbefall Zusatzbelastungen (z.B. auch übermäßige Hitze- und Kältebelastung) vermieden werden. Kranke Tiere sollten mit Blick auf ihr Immunsystem nicht auf der Weide überwintern.

Weitere Informationen

Umgang mit Kältestress bei Mutterkühen

Umgang mit Hitzestress bei Mutterkühen

| Welche Kotprobe? | Warum? | Vorteile | Nachteile |

| Sammelkotproben |

|

|

|

| Einzelkotproben |

|

|

|

Für eine Erfolgskontrolle kann ein Eizahlreduktionstest durchgeführt werden. Dieser gilt für Rinder nicht als Routinemaßnahme. Falls erforderlich, kann die/der betriebsbegleitende Tierarzt/in hinzugezogen werden.

Weitere Informationen

Nachhaltiges Parasitenmanagement

Innere Parasiten der Rinder mit Weidemanagement nachhaltig regulieren

Tipps zum Weidemanagement

- Auswahl wenig kontaminierter/belasteter Weiden kann Risiko verringern

- Kontinuierliche Beobachtung der Entwicklung der Jungtiere

- Weidetagebuch: Genutzte Weiden, Belastung der Tiere, Behandlungen und Auffälligkeiten dokumentieren

- Aufwuchs mähen/abfahren oder Heu-/ Silagegewinnung anstatt mulchen

- Optimale Versorgung der Tiere sicherstellen, um das Immunsystem zu stärken

- Frühjahrsauftrieb auf abgetrocknete Flächen

- Herde(n) mit Kälbern, wenn möglich, erst nach dem ersten Schnitt auftreiben (Juni)

- Sichere und saubere Weide für Jungtiere reservieren

- Eine Vornutzung der Weideflächen zur Silage- und Heugewinnung senkt die Parasitendichte

- keine frische Gülle auf der Weide ausbringen

- neu eingesäte Weide oder im Vorjahr nicht beweidete Fläche nutzen

- Für saubere und trockene Tränkeplätze sorgen

- Standortunterschiede und jahresspezifische Einflussfaktoren beachten!

- Ruhepausen für Weiden einbauen, um Zyklen der Parasiten zu unterbrechen: 5-Weiden-System

- Mischweidesysteme mit Schafen oder Pferden können Parasitenrückgang unterstützen

- Achtung: der große Leberegel beispielsweise ist wenig wirtsspezifisch und befällt auch Pferde, Schafe oder Ziegen 1,5,25,32,33

Kotproben sind für eine Diagnostik gut geeignet, hängen aber stark von der Qualität des Probenmaterials ab. Entnahme und Versand der Probe sind entscheidende Faktoren für die Aussagekraft des Ergebnisses.

Allgemeine Hinweise zur Entnahme einer Kotprobe

- Kotprobe von frisch abgesetztem Kot (30-40g)

- Verpackung: bruch- und auslaufsicher, gemäß den (postalischen) Transportvorschriften: Wenden Sie sich an ihre/n Tierärztin/-arzt

- Bis zum Versand: Probe möglichst kühl lagern, in Sommermonaten Kühlakku bereitlegen

- Versandtag so wählen, dass die Probe möglichst schnell im Labor ankommt (am besten zum Wochenbeginn, nicht freitags oder am Wochenende)17/18

Spezifische Hinweise für die Probennahme finden sich auf den jeweiligen Webseiten der zuständigen Labore.

Weitere Informationen

Bei Bedarf: Tipps zur Behandlung mit Antiparasitika

- Maßgabe für die Parasitenkontrolle in der Weidehaltung: Entwurmungsmittel nach Notwendigkeit und Dosieranleitung einsetzen!

- Achtung: Das Gewicht der Tiere darf nicht unterschätzt werden! Das ist insbesondere dann ein Problem, wenn alle Tiere pauschal dieselbe Dosis erhalten

- Um nachteilige Effekte auf Natur und Umwelt zu minimieren, sollten Entwurmungsmittel nicht prophylaktisch angewendet werden, sondern gezielt und wenn möglich auf Einzeltierbasis. Wichtig: im Ökolandbau ist der präventive Einsatz von Antiparasitika in der Regel nicht erlaubt

- Behandlung bei Befall mit Magen-Darm Strongyliden (MDS):

- Kälber und Jungrinder in der ersten Weidesaison sind am stärksten gefährdet

- Die Notwendigkeit der Entwurmung sollte durch Kotbefund und Allgemeinzustand der Tiere ermittelt werden. Zur Vermeidung von Resistenzen ist es auch sinnvoll, Tiere, die keinerlei Beeinträchtigung in Wachstum und Zunahmen zeigen unbehandelt zu lassen (weitere Informationen zur Refugium-Strategie)

- Bei Bedarf geeignetes Antiparasitikum mit der/dem Tierarzt/in finden

- Verschiedene Wirkstoffe, Möglichkeiten der Applikation mit unterschiedlicher Wirkdauer stehen zur Auswahl (Bolus, Injektion, Aufgusspräparate)

- Behandlung bei Befall mit Lungenwürmern:

- Die Antiparasitika, die gegen MDS wirken, wirken auch gegen Lungenwürmer

- Achtung: Aber nicht alle Präparate bekämpfen adulte und juvenile Parasitenstadien

- Treten erste Symptome in einer Herde auf (meist in der zweiten Hälfte der Weideperiode), sollte eine Behandlung erfolgen

- Die Antiparasitika, die gegen MDS wirken, wirken auch gegen Lungenwürmer

- Behandlung bei Befall mit Leberegeln:

- Im Winter kann eine Entlastungsbehandlung durchgeführt werden, um im darauffolgenden Frühjahr eine Kontamination auf gefährdeten Weiden zu vermeiden

- Wichtig: Zu Beginn der Stallperiode können nur Präparate zum Einsatz kommen, die alle Stadien des Leberegels abtöten

- Diese Präparate können nur bei Jungrindern und Kalbinnen/Färsen bis sechs Wochen vor Abkalbung eingesetzt werden

- Gegen Ende der Stallhaltung können Präparate eingesetzt werden, die nur den adulten Leberegel abtöten23,24,25

- Im Winter kann eine Entlastungsbehandlung durchgeführt werden, um im darauffolgenden Frühjahr eine Kontamination auf gefährdeten Weiden zu vermeiden

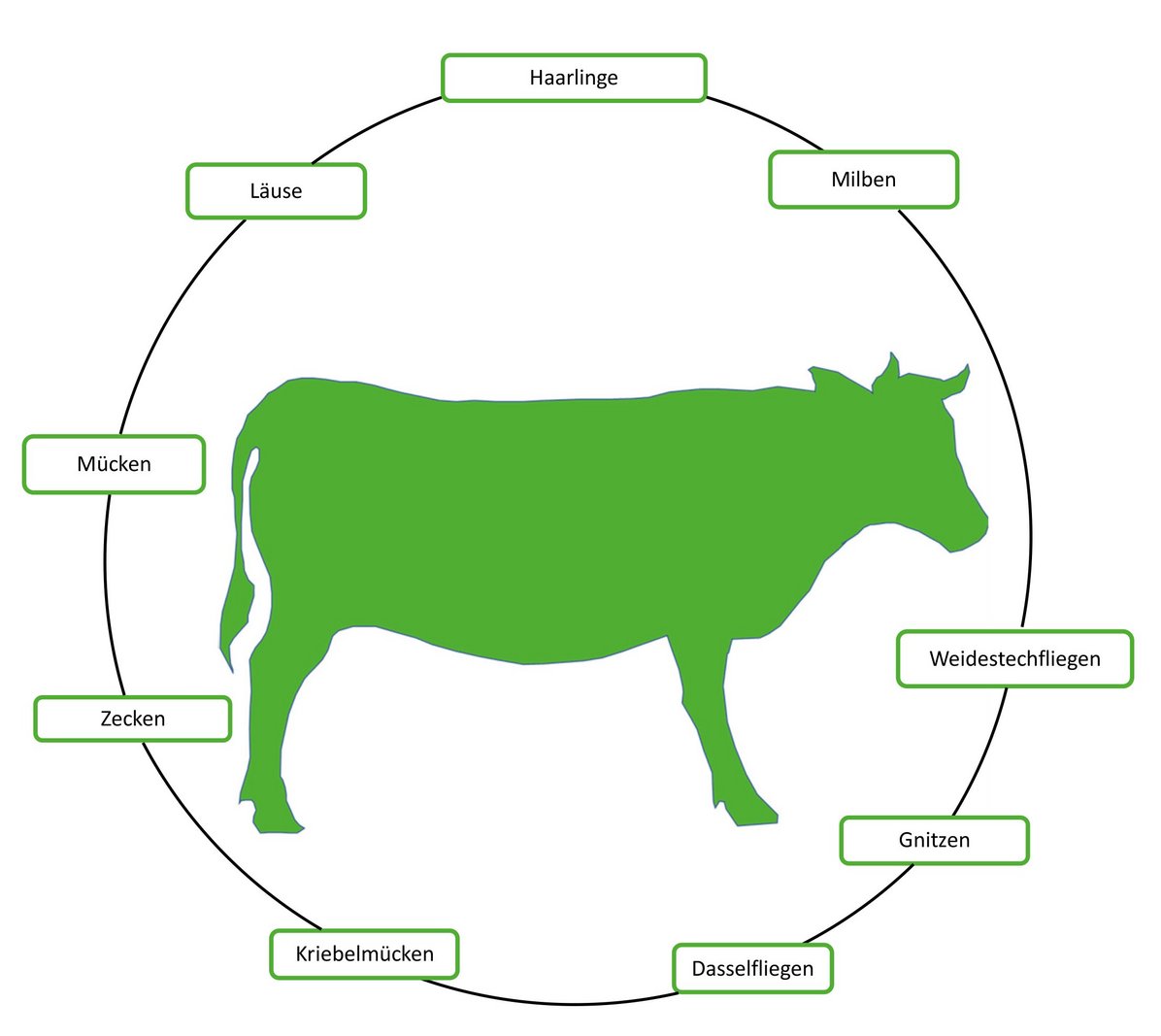

Ektoparasiten

Ektoparasiten ernähren sich auf der Oberfläche des Wirts. Für Mutterkühe bedeuten sie vor allem Stress. Bei Jungrindern können sie für Wachstumsstörungen und Leistungseinbußen sorgen. Ihr Biss oder Stich ist schmerzhaft, kann Erreger übertragen und Krankheiten auslösen.8

Mögliche Symptome bei einem Befall mit Ektoparasiten

Am Verhalten der Tiere kann ein Befall mit Ektoparasiten meist schnell erkannt werden. Auffällig sind vor allem ruckartiges Bewegen von Schwanz, Kopf und Ohren sowie Aufstampfen, allgemeine Unruhe und Stress in der Herde. Während des Grasens stehen die Tiere häufig enger zusammen als gewöhnlich. Veränderungen des Fells können auf einen Ektoparasitenbefall hinweisen. Diese äußern sich bspw. bei Haarlingen und Läusen durch Haarausfall oder Scheuerstellen. Das dichte Haarkleid bietet ideale, feuchtwarme Bedingungen für eine optimale Vermehrung der Parasiten. Verklebte Stellen im Fell zeigen Orte der Eiablage auf dem Rind an. Bei einigen Ektoparasiten können sich andere Erkrankungen an den eigentlichen Befall anschließen. Durch Gnitzen bspw. können schwerwiegende Infektionen wie das Blauzungenvirus (BTV) oder das Schmallenberg-Virus übertragen werden. Die einzige Möglichkeit hier Schaden von den Tieren abzuwenden, ist die Impfung der Tiere. Auch die Zecke kann dem Rind indirekt schaden: die Babesiose, auch „Weiderot“ genannt, die die Zecke überträgt, tritt wieder häufiger auf, befällt die roten Blutkörperchen und führt durch deren Zerstörung eine Blutarmut herbei.

Verschiedene Weidefliegen bevorzugen unterschiedliche Stellen am Körper eines Rindes. So sitzt die Augenfliege an den Augen der Rinder und kann die Augenerkrankung „Pink eye“ hervorrufen. Die Euterfliege kann die sog. Sommermastitis verursachen. Die Weidestechfliege, die teils zu Tausenden kopfüber auf dem Rücken und an den Hornanlagen der Kühe sitzt, saugt pro Fliege 20-40-mal täglich Blut am Wirtstier und verursacht schmerzhafte Stiche.5,12,15

Maßnahmen zur Prävention und Therapie

Bei einem Befall mit Ektoparasiten ist oft die ganze Herde befallen. Eine genaue Beobachtung aller Tiere auf entsprechende Anzeichen ist erforderlich. Sind Hautveränderungen durch einen Befall sichtbar, kann bei Milben über ein Hautgeschabsel unter dem Mikroskop sichtbar gemacht werden, um welche Milbe es sich handelt. Läuse und Haarlinge können mit dem bloßen Auge gut identifiziert und unterschieden werden. Die Belastung der Tiere durch Fliegen auf der Weide kann zum einen durch pyrethroidhaltige Fliegenohrmarken/Ohrclips, knoblauchhaltige Mineralfuttermittel oder bei einem schweren Befall mit anderen Ektoparasiten mit Aufgusspräparaten gesenkt werden. Neben einer Behandlung mit Insektiziden ist es sinnvoll, den Weiderhythmus anzupassen: Bspw. können die Tiere nur in den frühen, kühleren Stunden des Tages weiden oder alternativ kann der Weidegang von Tag- auf Nachtweide umgestellt werden. Hier ist zu beachten, dass das für die Belastung mit Weidestechfliegen hilfreich ist, Gnitzen allerdings dämmerungs- und nachtaktiv sind. Bei Bedarf, sollte die Möglichkeit bestehen, die Tiere aufzustallen. Bei starkem Fliegenbefall auf der Weide sollten zusätzlich mögliche Brutstätten der Ektoparasiten (z. B. feuchte Stellen rund um Tränken) auf der Weide trockengelegt werden. Zur Erleichterung des Juckreizes bei einem Ektoparasitenbefall können Scheuermöglichkeiten angeboten werden, welche aber nach Gebrauch durch eine befallene Herde gereinigt und desinfiziert und ggf. ausgetauscht werden müssen, um Übertragungswege zu unterbrechen. Besondere Vorsicht gilt bei Steiß-Schwanzräude (durch Nagemilben): Diese Milbe kann 2-3 Wochen in der Umwelt überleben und nutzt die Kuhbürste um andere Tiere zu besiedeln. Gleiches gilt für Läuse und Haarlinge.

Wichtig ist auch, eine ausreichende Spurenelementversorgung der Rinder sicherzustellen, da Spurenelemente einen wesentlichen Anteil am Aufbau des Immunsystems haben. Ein Mangel führt zu einer erhöhten Infektanfälligkeit, so können z. B. bei einem Parasitenbefall Entzündungen und Erkrankungen häufiger auftreten. Auch Leistungseinbußen und Fruchtbarkeitsstörungen können eine Folge sein.5,8,9,10,12,15

Weitere Informationen

Kuh, Wespe, Huhn – Was kann man gegen Fliegen tun?

Merkblatt Parasiten: Fleischrinderaufzucht und Jungrinderaufzucht auf der Weide

Bei Bedarf: Tipps zur Applikation von Aufgusspräparaten

- Damit die Präparate sicher wirken, ist eine ausreichende Dosierung der Antiparasitika nach dem tatsächlichen Lebendgewicht wichtig. Ist keine Waage vorhanden, kann ein Gewichtsmaßband helfen, das Gewicht genauer zu schätzen

- Nach Aufgießen auf die Schädelbasis und den Schwanzansatz darf das Rind 24 Stunden nicht mit Regen in Kontakt kommen, damit das Risiko des Abwaschens verhindert wird

- Rinder sind nach der Aufbringung möglichst lange von Gewässern fernzuhalten, da das Präparat toxisch auf Wasserorganismen wirken kann8

Um Infektionen auf der Weide gering zu halten, sollten folgende Punkte beachtet werden:

| Do's | Dont's |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Weitere Informationen zur Refugium-Strategie

Literatur

- 1Bystron, S., March, S., Brinkmann, J. (2018): Entscheidungshilfe Weideparasiten. Nachhaltiges Parasitenmanagement. Entscheidungsbäume für Wiederkäuer Empfehlungen aus der Wissenschaft und Erfahrungen aus der Praxis. Hrsg: Thünen-Institut, Stand 03. URL: https://www.weide-parasiten.de/mutterkuhhaltung/nachhaltiges-parasitenmanagement (abgerufen am 23.04.2025)

- 2Heckedorn, F., Frutschi, V. (2014): Innere Parasiten der Rinder mit Weidemanagement. Merkblatt. URL: https://www.bioland.de/fileadmin/user_upload/Erzeuger/Fachinfos/Merkblaetter/Weideparasiten.pdf (abgerufen am 23.04.2025)

- 3Bystron, S., March, S., Brinkmann, J. (2018): Entscheidungshilfe Weideparasiten. Monitoring. Entscheidungsbäume für Wiederkäuer Empfehlungen aus der Wissenschaft und Erfahrungen aus der Praxis. Hrsg: Thünen-Institut, Stand 03. URL: https://www.weide-parasiten.de/jungrinder/monitoring (abgerufen am 23.04.2025)

- 4Bystron, S., March, S., Brinkmann, J. (2018): Entscheidungshilfe Weideparasiten. Entscheidungsbaum „Mutterkuhhaltung“. Entscheidungsbäume für Wiederkäuer Empfehlungen aus der Wissenschaft und Erfahrungen aus der Praxis. Hrsg: Thünen-Institut, Stand 03. https://www.weide-parasiten.de/mutterkuhhaltung/entscheidungsbaum (abgerufen am 23.04.2025)

- 5Grünlandzentrum Niedersachsen (2024): Weideleitfaden. Parasiten.URL: https://www.gruenlandzentrum.org/weideleitfaden/#14_Parasiten (abgerufen am 23.04.2025)

- 7Parasiten des Rindes und deren Bekämpfung. Hrsg.: Boehringer Ingelheim. URL: www.bovikalc.de/html/epaper-parasiten_des_rindes/index.html

- 8Humer, M., et al. (2020): Merkblatt Parasiten. Fleischrinderaufzucht und Jungrinderaufzucht auf der Weide. URL: https://www.tiergesundheitundmehr.de/merkblatt-parasiten-ansicht-i26.pdfx (abgerufen am 23.04.2025)

- 9Stracke, C. (2024): Fliegenbekämpfung auf der Weide. In: ELITE. Magazin für Milcherzeuger. URL: https://www.elite-magazin.de/herdenmanagement/fliegenbekampfung-auf-der-weide-13436.html (abgerufen am 23.04.2025)

- 10Bei Weidehaltung die Spurenelemente im Blick behalten (2022)In: Milchpur. URL: https://www.milchpur.de/gruenland/weide-gruenland/bei-weidehaltung-die-spurenelemente-im-blick-haben/ (abgerufen am 23.04.2025)

- 11Weidezeit ist Parasitenzeit (2014). In: Tiergesundheit und mehr. URL: https://www.tiergesundheitundmehr.de/weidezeit-ist-parasitenzeit.pdfx (abgerufen am 23.04.2025)

- 12Parasitenbekämpfung beim Rind. In: Tiergesundheit und mehr. URL: www.tiergesundheitundmehr.de/parasitenbekaempfung (abgerufen am: 19.03.2025)

- 13Bystron, S., March, S., Brinkmann, J. (2018): Entscheidungshilfe Weideparasiten. Magen-Darm-Strongyliden. Mutterkuhhaltung. Entscheidungsbäume für Wiederkäuer Empfehlungen aus der Wissenschaft und Erfahrungen aus der Praxis. Hrsg: Thünen-Institut, Stand 03. URL: https://www.weide-parasiten.de/mutterkuhhaltung/wurmarten/magen-darm-strongyliden (abgerufen am 23.04.2025)

14Bauer, Prof. Dr. Ch. (2014): Parasitenfrei - das gibt es nicht. Management und Behandlungsstrategien gegen Weideparasiten. In: Landwirtschaftliches Wochenblatt, 26/2014.

- 15Mögel, A. (2016): Wenn es juckt und sticht. LLH-Arbeitskreis Weide, Thema: Parasitenbekämpfung. In: Landwirtschaftliches Wochenblatt, 12/2016.

- 16Lorenz, Dr. I. (2024): Parasitenprobleme in der Nutztierhaltung. Präsentation des Tiergesundheitsdienstes Bayern. e.V.

- 17Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz staatliches tierärztliches Untersuchungsamt Aulendorf – Diagnostikzentrum (2017): Entnahme und Versand von Kotproben.URL: https://www.stua-aulendorf.de/pdf/Merkblatt-Kotprobenentnahme.pdf (abgerufen am 23.04.2025)

- 18Fragen zur Probeneinsendung. Hrsg: Institut für Parasitologie. Justus-Liebig-Universität. URL: www.uni giessen.de/de/fbz/fb10/institute_klinikum/institute/parasitologie/diagnostik/antworten-auf-haeufig-von-tierbesitzerinnen-gestellte-fragen-vor-bei-nach-einsendung-von-untersuchungsproben (abgerufen am 19.03.2025)

- 19Berchtold, J. (2024): Kuhfladen fördern Insekten. Weidehaltung: Eine Tonne Insektenmasse pro Hektar. In: Rinderzucht Braunvieh in Agrarheute. URL: https://www.agrarheute.com/braunvieh/wirtschaft-politik/weidehaltung-tonne-insektenmasse-pro-hektar-625815 (abgerufen am 23.04.2025)

- 20Urban, J. (2022): Artenvielfalt. Verschwinden die Kühe, gehen die Insekten, gehen die Schwalben . . .. In: Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt. URL: https://www.wochenblatt-dlv.de/feld-stall/tierhaltung/verschwinden-kuehe-gehen-insekten-gehen-schwalben-557948 (abgerufen am 23.04.2025)

- 21Schoof, N.; Luick, R. (2019):Antiparasitika in der Weidetierhaltung.Ein unterschätzter Faktor des Insektenrückgangs? In:Naturschutz und Landschaftsplanung| 51 (10) | 2019, S.486-492

- 22Umwelt Bundesamt (2024): Umweltwirkungen von Tierarzneimitteln. URL: https://www.umweltbundesamt.de/umweltwirkungen-von-tierarzneimitteln (abgerufen am 23.04.2025)

- 23Lorenz, Dr. Ingrid (2020): Weide. Die Parasiten im Blick. In: Milchpur. URL: https://www.milchpur.de/gruenland/weide-gruenland/die-parasiten-im-blick/ (abgerufen am 23.04.2025)

- 24Bystron, S., March, S.; Brinkmann, J. (2018): Weideparasiten-Management. Entscheidungsbäume für Wiederkäuer. Empfehlungen aus der Wissenschaft und Erfahrungen aus der Praxis. Hrsg.: Thünen-Institut, Stand 03. URL: https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-ratgeber/ThuenenRatgeber3_Weideparasiten-Management.pdf (abgerufen am 23.04.2025)

- 25Resch, K. (2023): Magen-Darm-Strongyliden (MDS), In: Milchpraxis. Fachportal Milchkuh. URL: https://www.milchpraxis.com/magen-darm-strongyliden/ (abgerufen am 23.04.2025)

- 26Koopmann, R., Rahmann, G. (2008): Endoparasitenforschung für die ökologische Weidehaltung. Ressortforschung für den ökologischen Landbau. Hrsg.: Thünen Institut Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei, Trenthorst. URL: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dk041468.pdf#page=3 (abgerufen am 23.04.2025)

- 27Lorenz, Dr. I. (2021): Nicht nur lästig. Ektoparasiten wie Läuse, Haarlinge, Räudemilben und Zecken lassen Rinder nicht nur leiden, sondern verursachen auch wirtschaftliche Schäden, die nicht unterschätzt werden sollten. In: Fleckvieh 3/2021. URL: https://www.tgd-bayern.de/Downloads/Fachbeitr%C3%A4ge/Rinder/F213-48-49-Man-Ektoparasiten-Flechte_MH.pdf (abgerufen am 23.04.2025)

- 28Sorge, Dr. U. (2021): Kuh, Wespe, Huhn – Was kann man gegen fliegen tun? Hrsg.: Tiergesundheitsdienst Bayern. URL: https://www.tgd-bayern.de/Downloads/Fachbeitr%C3%A4ge/Rinder/Sorge._2021._Effektive_Fliegenbek%C3%A4mpfung.pdf (abgerufen am 23.04.2025)

- 29Heckendorn, F. (2016): Weideparasiten in der Mutterkuhhaltung. In: Gewusst wie. URL: https://www.mutterkuh.ch/files/content/Downloads-Deutsch/05-DE-Produzenten-Service/DE-Fachinfos/03-DE-Tiergesundheit/16_2_Weideparasiten_in_der_Mutterkuhhaltung_d.pdf (abgerufen am 23.04.2025)

- 30Bystron, S., March, S.; Brinkmann, J. (2018): Weideparasiten-Management. Lungenwürmer Jungrind. Empfehlungen aus der Wissenschaft und Erfahrungen aus der Praxis. Hrsg.: Thünen-Institut, Stand 03.URL: https://www.weide-parasiten.de/jungrinder/wurmarten/lungenwuermer/kuehe (abgerufen am 23.04.2025)

- 31Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL (2025): Monitoring Rinder: Parasitologische Diagnostik. URL: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/de/services/Monitoring_Rinder_Information_DE_01-2025.pdf (abgerufen am 23.04.2025)

- 32Meisser, Marco (2012): Die Bedeutung der Mischweide mit Rindern und Schafen. In forum 5/2012 URL: https://www.bioaktuell.ch/fileadmin/documents/ba/tierhaltung/kleinwiederkaeuer/Mischweide-2012-ACW.pdf (abgerufen am 23.04.2025)

- 33Sladky, Pamela (2021): Weidemanagement: Pferde und Rinder halten sich gegenseitig Würmer vom Leib. In: Pferderevue, das österreichische Pferdemagazin. URL: https://www.pferderevue.at/aktuelles/haltung/2021/weidemanagement--pferde-und-rinder-halten-sich-gegenseitig-wuerm.html (abgerufen am 23.04.2025)