Einleitung

In Teil 2 des Leitfadens „SchweineWohl im Fokus – Alternative Abferkelsysteme“ steht das Tier im Mittelpunkt der Betrachtung. Hier geht es sowohl um die Voraussetzungen, die die Sau mitbringen muss als auch um die Managementmaßnahmen durch den Tierbetreuer, die einen Einfluss auf das Wohl der Sauen und der Ferkel haben. Um bestmögliche Voraussetzungen zur Abferkelung zu schaffen, müssen wir verstehen, wie die Gestaltung der Abferkelbucht, das Management und die mütterlichen Eigenschaften der Sau zusammenwirken. Eine optimale Ausprägung dieser drei Faktoren, also gute Buchtengestaltung, gutes Management und hohe Mütterlichkeit, wird dann zu einer hohen Überlebensrate der Ferkel beitragen.2 Die Herausforderung besteht also darin, alternative Abferkelsysteme so zu konzipieren und zu bewirtschaften, dass sie die Bedürfnisse von Sau, Ferkel und Tierhalter befriedigen (Abb. 1).

Im nachfolgenden Text werden folgende Definitionen zugrunde gelegt:

Bewegungsbuchten ermöglichen eine Fixation der Sau vor, während und nach der Geburt im Ferkelschutzkorb. Bei der freien Abferkelung wird die Sau hingegen weder vor oder während der Geburt noch während der Säugezeit in ihrer Bewegung eingeschränkt (= Freilaufbucht). Eine Fixiermöglichkeit der Sau, z. B. für Behandlungen an Sau und Ferkeln, kann jedoch vorhanden sein. Diese ist dabei häufig so gestaltet, dass durch das Fehlen von Futtertrog und/oder Tränke nur eine Fixierung über einen kurzen Zeitraum möglich ist.

Die meisten der nachfolgend genannten Aspekte treffen auf beide Abferkelsysteme zu, sodass nur bei abweichenden Besonderheiten explizit die jeweilige Buchtenart genannt wird.

Da davon auszugehen ist, dass hauptsächlich die beiden oben genannten Systeme in Deutschland im Einsatz sind, wird hier auf weitere Haltungssysteme wie z. B. Get-away-Buchten oder Outdoor-Abferkelung nicht weiter eingegangen.

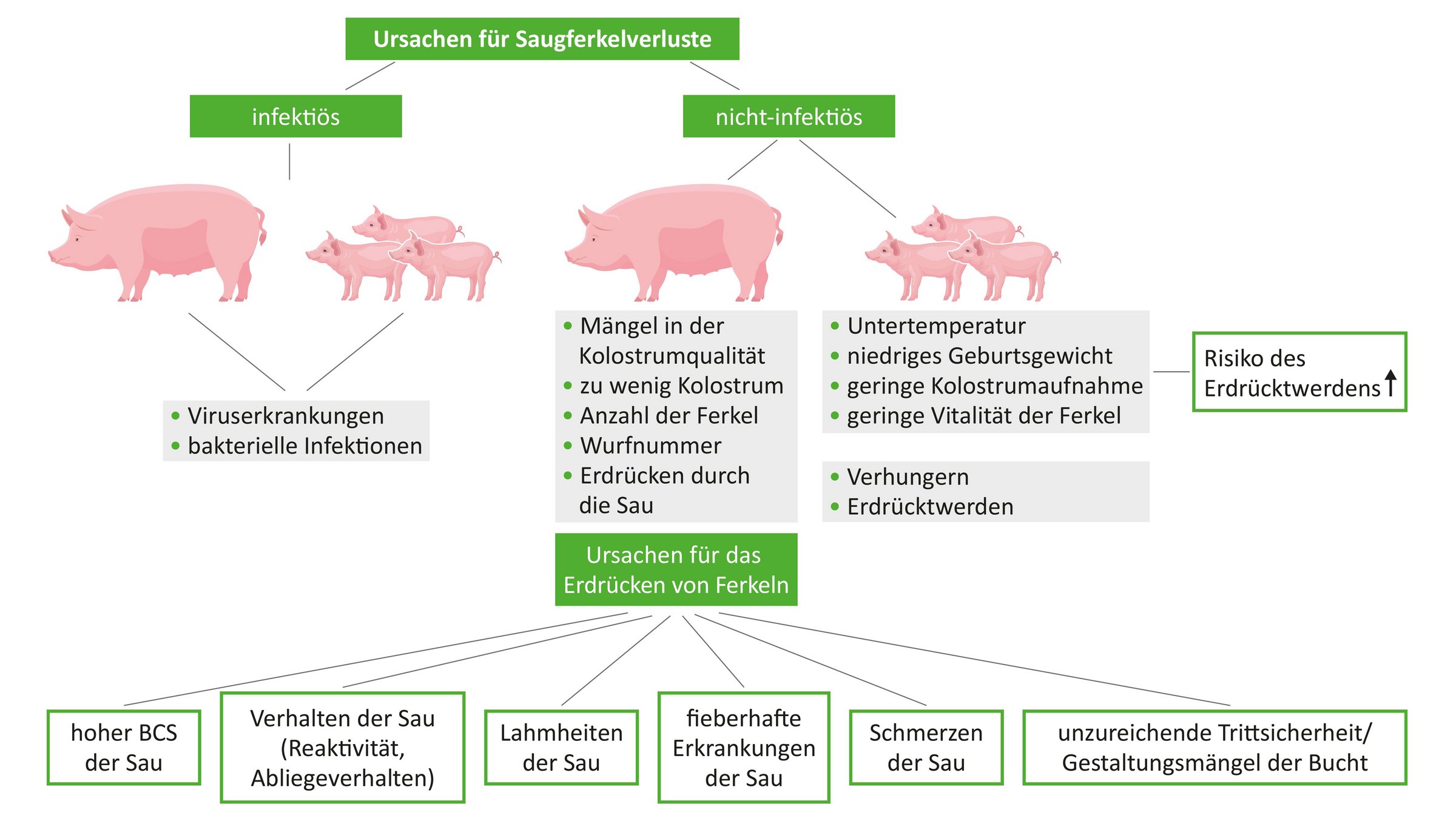

Saugferkelverluste haben ganz unterschiedliche Gründe und können sowohl von der Sau als auch von dem Ferkel ausgehen (Abb. 2). So gibt es infektiöse und nicht infektiöse Ursachen. Durch Bakterien bedingte Saugferkeldurchfälle oder auch Atemwegsinfektionen können zu höheren Verlusten führen. Auch Virusinfektionen können massive Verluste während der Säugezeit verursachen. Neben den infektiösen Auslösern spielen vor allem ein niedriges Geburtsgewicht, eine geringe Vitalität der Ferkel, Mängel in der Kolostrumqualität und -menge, die Wurfnummer sowie das Erdrücken als nicht infektiöse Faktoren für Ferkelverluste in der Säugezeit eine Rolle.3, 4, 5

Dabei muss der Zeitpunkt des Auftretens von Saugferkelverlusten in die Betrachtung einbezogen werden. In der Literatur werden unterschiedliche Angaben zum Zeitpunkt des Auftretens der höchsten Saugferkelverluste bzw. Empfehlungen für den Zeitraum der Fixierung der Sau gemacht. Meistens werden die ersten drei Lebenstage als besonders kritischer Zeitraum genannt.4, 6 Heidinger at al.7 schlussfolgern aus ihrer Untersuchung mit verschiedenen Fixierdauern, dass eine dreitägige Fixierung der Sau nach dem Abferkeln eine wirksame Maßnahme ist, um die Verluste lebendgeborener Ferkel zu senken. Durch eine Verlängerung der Fixierung nach der Geburt von drei auf fünf Tage, wurden die Saugferkelverluste nicht weiter reduziert.

Im Zusammenhang mit Abferkelsystemen ohne dauerhafte Fixierung im Ferkelschutzkorb werden immer wieder erhöhte Saugferkelverluste befürchtet. In Untersuchungen werden jedoch oft lediglich die Häufigkeiten der Erdrückungsverluste bei der Bewertung von unterschiedlichen Haltungssystemen miteinander verglichen. Dabei werden andere Verlustursachen, wie die Anzahl der Totgeborenen und die Gesamtverluste während der Säugeperiode nicht dargestellt. Ein tatsächlicher Vergleich unterschiedlicher Haltungs- und Bewirtschaftungssysteme kann so nicht erfolgen, da Erdrückungsverluste nur einen Teilbereich des Verlustgeschehens abbilden.6 Untersuchungen in der Schweiz zeigen, dass bei der freien Abferkelung nicht mehr Ferkelverluste auftreten als in Abferkelbuchten mit Kastenständen.8 Dabei sind jedoch der genetische Hintergrund der Schweizer Sauen und die lebend geborenen Ferkel pro Wurf zu berücksichtigen. Beides unterscheidet sich von den meisten deutschen Systemen.

In diesem Leitfaden wird das Hauptaugenmerk auf Maßnahmen gelegt, die Erdrückungsverluste reduzieren können.

Um die Situation im eigenen Bestand, nicht nur hinsichtlich der Saugferkelverluste, einzuschätzen, können Tierschutzindikatoren für Sauen und Saugferkel z. B. mit dem Leitfaden „Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis Schwein“ des KTBL9 überprüft werden. Nach der Erhebung werden zur Einordnung die Betriebsergebnisse mit den Ziel- und Alarmwerten für die betriebliche Eigenkontrolle abgeglichen, um einzuschätzen, ob Handlungsbedarf zur Verbesserung der betrieblichen Tierwohlsituation besteht.

Die in Tabelle 1 dargestellten Ziel- und Alarmwerte für die Saugferkelverluste innerhalb der Säugephase gelten unabhängig davon, welches Abferkelsystem betrachtet wird.

| Tierschutzindikator Saugferkelverluste | Einheit | Zielbereich | Alarmbereich |

fortlaufende Erhebungen: alle Saugferkel Tierverluste | |||

| Anteil totgeborener Ferkel an der Gesamtzahl der Ferkel des Wurfes | Anteil Tiere in % | ≤ 5,0 | ≥ 10,0 |

| Anteil innerhalb der Säugephase verendeter und euthanisierter Ferkel an der Gesamtzahl lebendgeborener Ferkel des Wurfes | Anteil Tiere in % | ≤ 12,0 | ≥ 17,0 |