Woher kommt das Putenfleisch, das im Supermarktregal liegt – und wie ist die Produktion dahinter organisiert? Die moderne Geflügelwirtschaft ist ein komplexes Zusammenspiel vieler Beteiligter und Entscheidungen, bei denen es längst nicht nur um Stall und Futter geht.

Dieser Artikel wirft einen Blick auf die Frage wie eine Integration funktioniert und was es für andere Modelle gibt. Ergänzend dazu wird ein genauer Blick auf die Elterntierhaltung geworfen, die als erste Stufe der Putenproduktion besondere Anforderungen mit sich bringt.

Integration vs. Nicht-Integration

Was versteht man unter einer Integration in der Geflügelwirtschaft? Ist Kartzfehn überhaupt eine Integration?

Eine Integration ist eine Organisationsform, bei der verschiedene Stufen der Produktionskette – von der Elterntierhaltung über die Brütereien, Mastbetriebe, Tierärzt:innen und Futtermittelproduktion bis hin zur Schlachtung und Vermarktung – in einer Hand, oder unter zentraler Steuerung vereint sind. In Deutschland ist diese zentrale Steuerungseinheit die Schlachterei. In unserem Nachbarland Frankreich hingegen sind meist die Futtermühlen verantwortlich. Das Ziel einer Integration ist eine effiziente, kontrollierte und kostengünstige Produktion von Geflügelfleisch oder Eiern. Durch dieses Vermarktungsmodell muss sich zwar der Mastbetrieb nicht um Futter, Vermarktung und Tierarzt/Tierärztin kümmern, jedoch hat er auch nicht die Möglichkeit im freien Wettbewerb eventuell bessere Preise durch die Wahl günstigerer, beispielsweise Futteroptionen, zu erhalten.

„Wettbewerb macht stark und fördert Leistung auf allen Stufen“

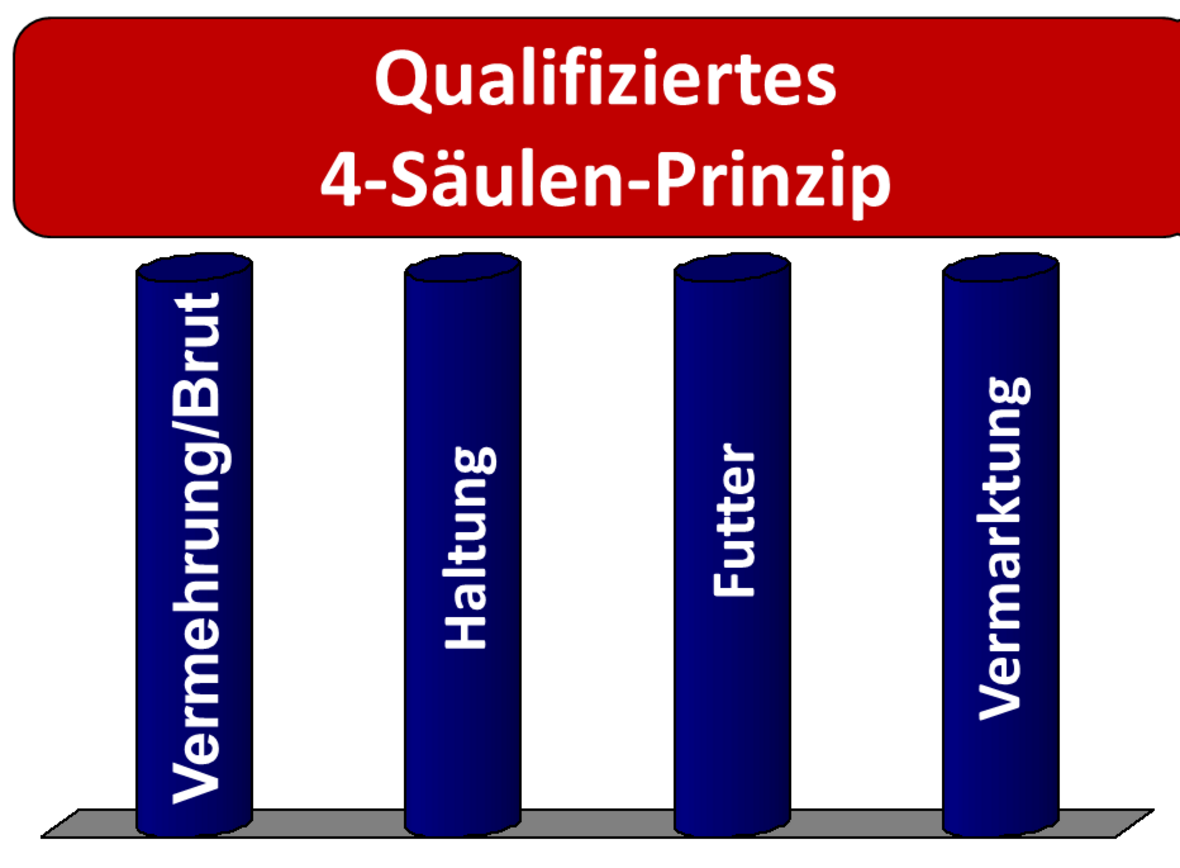

Kartzfehn ist keine Integration, sondern setzt auf ein 4-, bzw. 5-Säulenmodell (Abb. 1), bestehend aus unabhängigen Brütereien, Mastbetrieben, Futtermühlen, Vermarktung (Schlachterei) und Tierärzt:innen. Durch den Wettbewerb auf allen Stufen sind die Marktpartner stets bestrebt, die beste Qualität bzw. den besten Preis anzubieten. Diese Motivation kann in der Kette zu einer insgesamt bessern Wettbewerbsfähigkeit führen.

Die Mastbetriebe schließen sich zu Erzeugergemeinschaften zusammen, um gegenüber dem Vermarkter eine bessere Verhandlungsbasis zu haben. In dieser Organisationsform steht es den Mastbetrieben frei, an welchen Vermarkter sie liefern, oder woher sie beispielsweise ihr Futter beziehen. Bei diesem Organisationsmodell muss der/die Mäster:in als Unternehmer:in auftreten, kann so aber auch die für sich vorteilhaftesten Optionen verhandeln.

„Nur eine Henne die sich wohl fühlt, legt auch ein gesundes Ei“

Elterntierhaltung

Was bedeutet Elterntierhaltung?

Elterntierhaltung ist die Vorstufe der Mast. Elterntiere legen also die Eier, aus denen später die Masttiere schlüpfen, deren Fleisch dann im Supermarkt zu kaufen ist. Es werden hierfür spezielle genetische Linien verpaart, züchterische Einflussnahme findet jedoch nur in der Großeltern- und Ur-Großelterntierhaltung statt.

Daniel Diephaus, Moorgut Kartzfehn

Wie funktioniert Elterntierhaltung?

Die Elterntiere werden als Eintagsküken von den Zuchtunternehmen, bei Kartzfehn ist das zum Beispiel Aviagen, geliefert und kommen dann für etwa 30 Wochen in die Aufzucht. Danach sind die Tiere geschlechtsreif und legen über einen Zeitraum von 27 Wochen etwa 120 Eier pro Henne. Die Hähne werden in Kleingruppen mit 12-24 Tieren gehalten, während die Hennen in Gruppengröße von bis zu 2000 Tieren leben.

Die Besatzdichtereglung ist die gleiche wie bei den Mastputen , es sollen jedoch maximal fünf Hennen auf ein Nest kommen. Die Tiere laufen zwar frei, jedoch gibt es im Gegensatz zu den Masthähnchen keine natürliche Besamung. Die Hähne werden gemolken und die Hennen im Anschluss künstlich per Hand besamt. Für die Besamung von 14 Hennen benötigt man einen Hahn. Auf einer Farm leben, je nach Größe, 6.000 bis 16.000 Hennen und die entsprechende Anzahl Hähne.

Wie in der Mast auch, ist der Hoftierarzt bzw. die Hoftierärztin für eine regelmäßige Bestandsbetreuung zuständig, und es gibt die QS-Audits. Die täglich mehrfachen Tierkontrollen durch den Herdenmanager bzw. die Herdenmanagerin finden ebenso statt.

Die Bruteier werden sortiert, von eventuellen Strohanheftungen gereinigt, gewogen und in temperierten LKWs in die Brütereien gebracht. Für die Brut werden nur saubere Eier verwendet, wobei das Waschen verboten ist. Der Vorbrutprozess beginnt, und zwischen dem 10. und 14. Tag werden die Eier geschiert - also durchleuchtet -, um zu schauen, ob eine Befruchtung stattgefunden hat. Ab dem 25. Tag werden die befruchteten Eier in Schlupfbruthorden eingesetzt und am 28. Bruttag schlüpfen die Mastküken.

Was ist der Unterschied zur normalen Putenhaltung?

Die Biosicherheit ist bei den Elterntieren besonders wichtig. Besuchende müssen mindestens 48 h, besser 72 h geflügelfrei sein und dürfen die Anlagen nur nach vorherigem Einduschen und komplettem Kleidungswechsel betreten. Die Mitarbeitenden dürfen aus Seuchenschutzgründen keine private Geflügel-, oder Schweinehaltung betreiben und müssen sich an die gleichen Hygienevorgaben halten.

Je nach Produktionszyklus werden zwischen einer Arbeitskraft pro Farm (Aufzucht und Haltung) bis zu 12 Kräften in der Lege benötigt.

Kann jede:r Elterntierhalter:in werden?

Ja, jedoch muss die Bruteiervermarktung gegeben sein. Im Gegensatz zur Schweinehaltung ist ein geschlossenes System, wo auf einem Betrieb sowohl Elterntiere als auch Masttiere leben, ungewöhnlich.

Was ist die größte Herausforderung in der Elterntierhaltung?

Daniel Diephaus, Moorgut Kartzfehn

Die Planungssicherheit. Wenn Herden durch Erkrankungen wie AI (Aviäre Influenza), oder ND (Newcastle Disease) gekeult werden müssen, stellt das den Ablauf in den Elterntierbetrieben vor besondere Herausforderungen. Sowohl wenn die Elterntierherden betroffen sind, als auch wenn Masttiere erkranken und die Betriebe dann von einem Wiedereinstallungsverbot betroffen sind. Als Folge ändert sich auch der Abnahmerhythmus, was eine flexible Anpassung nötig macht.

5*D ist auch in der Putenhaltung ein Thema. Wenn die Tiere aus dem Ausland kommen, können nicht die gleichen Tierschutz- und Tierwohlstandards wie in Deutschland gewährleistet werden.

Worauf muss besonders geachtet werden in der Haltung und in der Bestandsbetreuung?

Den Tieren muss es gut gehen, um die gewünschte Legeleistung zu gewährleisten. Nur eine fitte und vitale Elterntierherde kann auch gesunde Tiere für die Mast produzieren.

Die Elterntiere bleiben länger in den Betrieben als in der Mast: knappe 60 Wochen im Vergleich zu etwa 16 (Hennen) bis 21 (Hähne) Wochen. Außerdem werden sie auch deutlich schwerer: Hennen etwa 12 bis 14 kg im Vergleich zu 10 bis 11 kg; Hähne 30 bis 35 kg im Vergleich zu 20 bis 23 kg. Entsprechend werden die Tiere meistens mit Hilfe von Hebebühnen oder Verladebändern ausgestallt. Auch das Impfprogramm wird angepasst, mit häufigeren Impfungen. Für Geflügelpest (Aviäre Influenza) und Mykoplasmen wird jedoch auch hier nur auf Freiheit getestet und nicht geimpft.

Um über die gesamte Zeit vitale Tiere zu haben, gibt es eine genaue Gewichtskurve, nach der gefüttert wird - im Gegensatz zur meist 6-phasigen Fütterung in der Mast.

Nach welchen Kriterien funktioniert die Zuchtauswahl?

Nur vitale Tiere werden nach der Aufzucht in die Legefarmen umgestallt. Um etwas am Zuchtfortschritt zu ändern, findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Mäster:innen und den Elterntierbetrieben, sowie den Elterntierbetrieben und den (Ur-)Großelterntierbetrieben statt. Zuchtveränderungen brauchen jedoch Zeit, etwa zwei bis vier Jahre, und finden nur über die (Ur-)Großelternlinien statt.