- Philipp Heimel, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

- Dr. Ulrike Wolf, KTBL

- Dr. Anna Catrin Anker (Projektphase I)

- Dr. Rebecca Simon (Projektphase II)

Förderhinweis

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Verbundprojektes Netzwerk Fokus Tierwohl, Förderkennzeichen 28N419T01 bis 28N419T17, durch die Arbeitsgruppe „Emissionen" des Tierwohl-Kompetenzzentrums Rind erarbeitet.

Das Verbundprojekt der Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen aller Bundesländer hat das Ziel, den Wissenstransfer in die Praxis zu verbessern, um rinder-, schweine- und geflügelhaltende Betriebe hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Alle Informationen und Hinweise ohne jede Gewähr und Haftung.

Herausgeber

DLG e.V.

Fachzentrum Landwirtschaft

Eschborner Landstraße 122

60489 Frankfurt am Main

Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder (auch für den Zweck der Unterrichtsgestaltung) sowie Bereitstellung von Merkblättern im Ganzen oder in Teilen zur Ansicht oder zum Download durch Dritte nur nach vorheriger Genehmigung durch die fachlich zuständige Geschäftsstelle des Tierwohl-Kompetenzzentrums Rind und DLG e.V., Servicebereich Marketing, Tel. +49 69 24788-209, [email protected].

Ammoniak zählt neben Methan (CH4) und Lachgas (N2O) zu den relevanten gasförmigen Emissionen, die im Rinderstall entstehen können. Zum Großteil kommen die Ammoniak-Emissionen in Deutschland aus dem Bereich Landwirtschaft, wobei über 70 % aus der Tierhaltung (Stall und Lagerung von Wirtschaftsdüngern) und ca. 25 % aus den Böden (Ausbringung von Wirtschaftsdünger, Mineral- und anderen organischen Düngern) kommen. Die aus der Tierhaltung stammenden Emissionen kommen zu 43 % aus der Rinderhaltung.

Ammoniak sowie auch die in der Luft gebildeten Feinstaubpartikel schädigen nachweislich Ökosysteme und Pflanzen und gefährden die menschliche Gesundheit. Zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf Tier, Mensch und Umwelt sollen die Emissionen zukünftig weiter reduziert werden. Laut der NEC-Richtlinie (2016) müssen die Ammoniak-Emissionen in Deutschland bis 2030 um 29 % reduziert werden (Bezugsjahr 2005).

Um dieses Ziel zu erreichen, können in der Rinderhaltung unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden. Verschiedene Forschungsprojekte haben sich mit diesem Thema befasst und arbeiten weiterhin daran, Lösungen für die Ammoniakreduzierung im Rinderstall zu finden.

Die folgende Übersicht gibt einen Einblick in die Entstehung von Ammoniak und zeigt die Maßnahmen zur Reduzierung von Ammoniakemissionen auf. Durch die Verlinkungen können die (Forschungs-)Projekte direkt aufgerufen werden.

WIE entsteht Ammoniak (NH₃)?

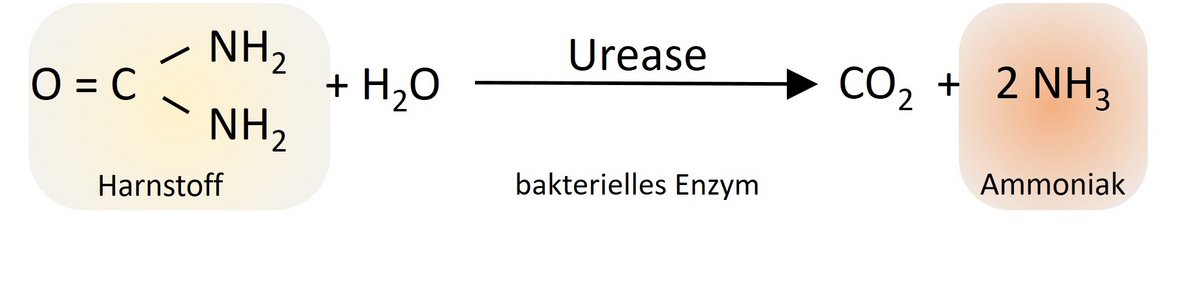

Harnstoff wird durch Bakterien (bzw. deren Enzym Urease) zu Ammoniak abgebaut, welches gasförmig in die Umwelt entweicht. Dieser Prozess beginnt sofort nach dem Harnen, wenn Kot und Harn auf der Fläche zusammentreffen.

Die Umsetzung von Harnstoff zu Ammoniak ist abhängig von:

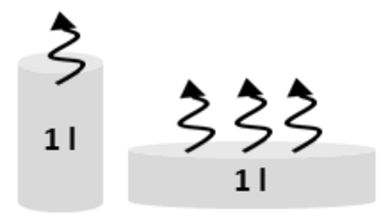

- Größe der nassen Oberfläche (nicht die absolute Harnmenge ist entscheidend, sondern die Fläche, auf der der Urin verteilt ist)

- Zeit: der überwiegende Abbau findet in den ersten 2 Stunden nach Urinabgabe statt

- Temperatur: je wärmer es ist, desto schneller verläuft die chemische Reaktion

- Chemische Einflüsse wie z. B. pH-Wert

- Physikalische Einflüsse wie z. B. Luftgeschwindigkeit

Darum ist die Emission von NH3 ein Problem:

- Stickstoff-Verlust im Wirtschaftsdünger

- Stickstoff-Eintrag in die Umwelt

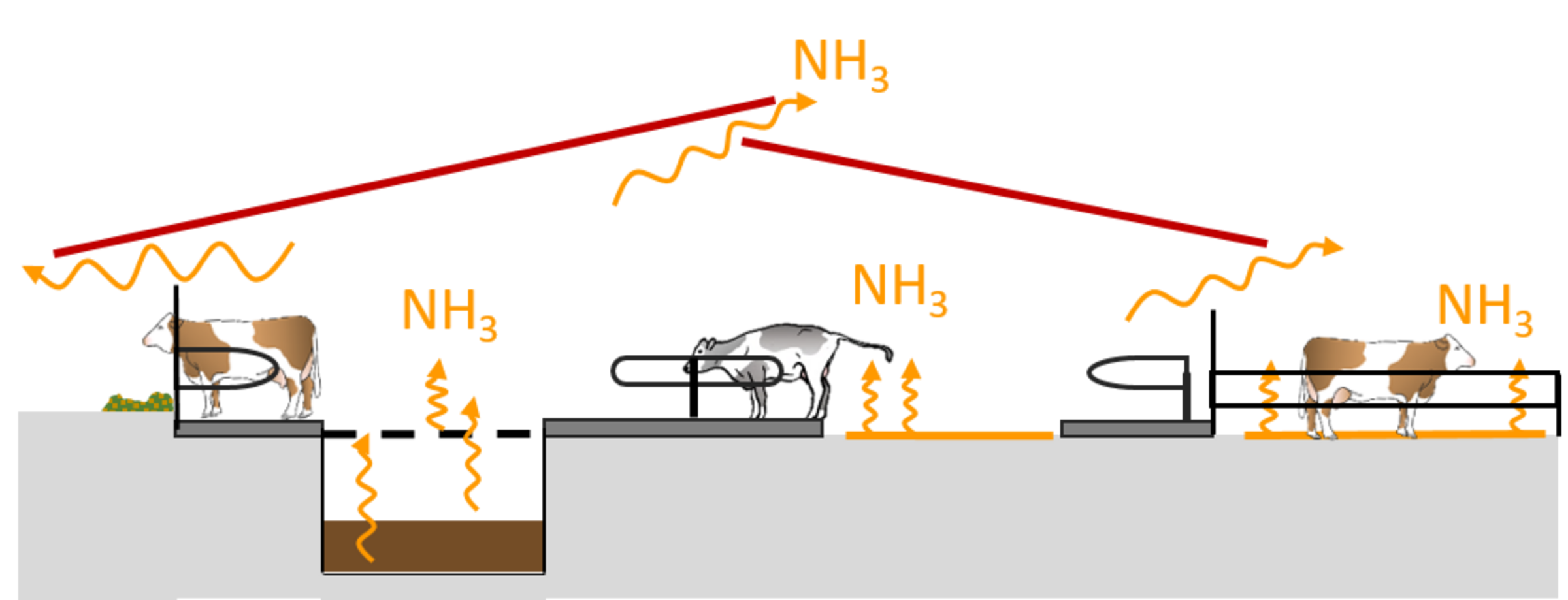

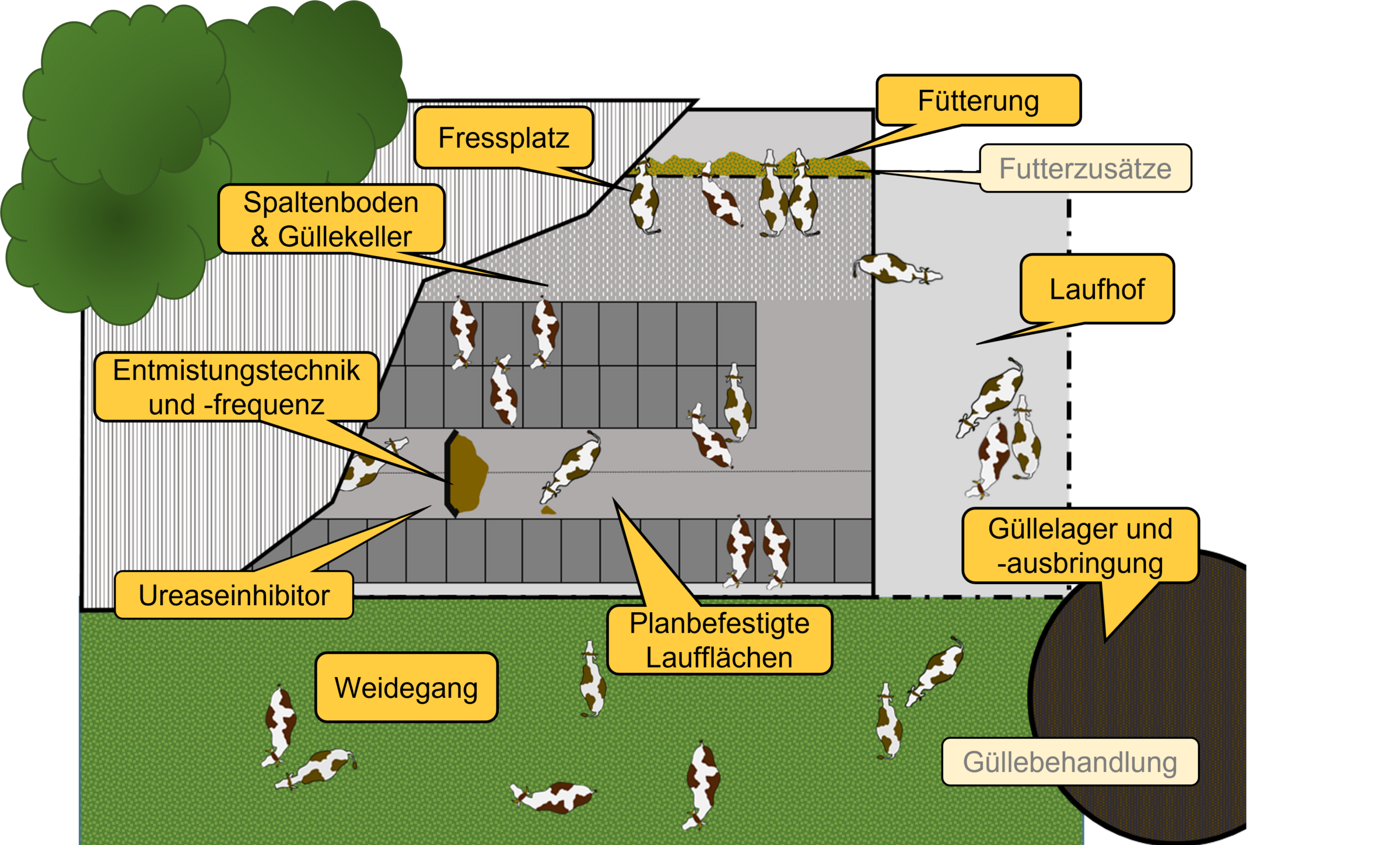

WO entsteht Ammoniak (NH₃)?

Ammoniak entsteht im Stall auf allen durch Urin feuchten Flächen:

- auf Laufgängen im Stall (Spaltenböden sowie planbefestigten Laufgängen)

- auf dem Laufhof

sowie

- bei der Lagerung von Gülle (Güllekeller/-grube)

- bei der Gülleausbringung

Im Rahmen des Projektes EmiDaT wurden in gängigen Tierhaltungssystemen (Liegeboxenlaufställe für Milchvieh mit planbefestigtem Laufgang, Spaltenboden im Laufgang oder Spaltenboden im Laufgang mit Güllekeller) Emissionswerte gemessen, um das Emissionsgeschehen quantifizieren zu können. Im Mittel belaufen sich die Ammoniakemissionen auf 12 kg NH3 je Tierplatz und Jahr (10,0 kg NH3-N je Tierplatz und Jahr). Im Gegensatz zu den Methanemissionen zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den untersuchten Haltungssystemen.

An welchen Stellen können MINDERUNGS-Maßnahmen ansetzen?

Viele Maßnahmen zur Reduktion der Ammoniakbildung wirken sich positiv auf das Tierwohl und die Gesundheit der Kühe aus. In der Regel verbessern sie die Luftqualität oder sorgen zum Beispiel durch trockenere Laufflächen für eine bessere Stallhygiene und Trittsicherheit sowie verbesserte Klauen- und Eutergesundheit.

Eine bekannte und erprobte Maßnahme zur Emissionsreduktion ist die (frühzeitige) Kot-Harn-Trennung. Diese zielt darauf ab Ammoniakemissionen bereits bei der Entstehung effektiv zu mindern indem der enzymatische Abbau von Harnstoff gehemmt wird. Je nach stallbaulichen Gegebenheiten stehen verschiedene Maßnahmen hierfür zur Verfügung. Daneben gibt es weitere Möglichkeiten die ebenfalls im Folgenden vorgestellt werden.

Planbefestigte Laufflächen und Spaltenböden

Um bei planbefestigten Laufflächen eine Minderung der Ammoniakemissionen zu erreichen, ist ein rasches Abfließen des Harns von der Lauffläche und deren regelmäßige Reinigung notwendig (Entmistungstechnik und Frequenz). Neben der Senkung der Ammoniakemissionen muss bei Laufflächen immer auch die Trittsicherheit und Klauenfreundlichkeit gegeben sein. Als mögliche Maßnahme ist hier der Einbau eines Gefälles (min. 2 %) zur Harnsammelrinne hin zu nennen.

Bei perforierten Böden emittiert sowohl die verschmutzte Lauffläche als auch der darunterliegende Flüssigmistkanal. Es findet ein Luftaustausch zwischen dem Stall und dem Luftraum im Kanal statt. Neben der schnellen Ableitung des Harns von den Auftritten (beispielsweise durch gewölbte Auftritte) ist ein weiterer Minderungsansatz die Minimierung des Gasaustausches zwischen Gülle- und Stallraum durch verringerten Schlitzanteil oder Dichtungsklappen (auch Emissionsminderungsklappen). In der Praxis kann es durch Verstopfung oder Verkleben der Dichtungsklappen zu einer Beeinträchtigung der Funktionsweise und damit zu einem Ausbleiben des Emissionsminderungseffekts kommen, Langzeiterfahrungen und entsprechende Auswertungen im Praxiseinsatz fehlen bislang.

Am Markt gibt es verschiedenste Lösungen sowohl für den Neu- wie auch den Umbau. Diese Systeme werden laufend weiter- und neuentwickelt.

Als baulich-technische Maßnahme sind Dichtungsklappen auch gut geeignet um Methanemissionen zu vermindern.

Weitere Informationen

KTBL Schrift: Förderfähige Techniken zur Emissionsminderung

EIP-Rind: Bauerfahrungen und Praxistipps

Agroscope: Planbefestigte Laufflächen mit Quergefälle und Harnsammelrinne

Entmistungstechnik und –frequenz

Die maximale Minderungswirkung emissionsarmer Stallböden wird nur mit einer auf den Boden abgestimmten Reinigungstechnik (meist in Kombination mit Befeuchtung) erzielt. Die Reinigungstechnik muss in der Lage sein, sämtliche zu reinigenden Flächen mindestens alle 2 Stunden effektiv zu säubern. Die tatsächlich notwendige Reinigungsfrequenz ist in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad der Oberflächen betriebsindividuell zu ermitteln.

Da durch die rasche Ableitung des Harns (rutschige) Schmierschichten entstehen können, kann eine zusätzliche Befeuchtung erforderlich sein.

Weitere Informationen

KTBL Schrift: Förderfähige Techniken zur Emissionsminderung in Stallbauten

Fressplatzgestaltung

Der erhöhte Fressbereich mit Fressplatzabtrennungen (Fressstände) unterteilt den Laufgang in einen Fress- und einen Laufbereich. Dabei erhalten die Tiere eine gezielt auf die Funktion ausgerichtete Standfläche für das Fressen. Dies kann mit einer Erhöhung der Standfläche gegenüber dem Laufgang um rund 10 Zentimeter erreicht werden. Diese Fläche bleibt bei korrekter Bauweise sauber und die Ausscheidungen fallen auf den Laufgang, wo diese hinter den Kühen entfernt werden können, ohne die Tiere beim Fressen zu stören. Die emittierende Fläche wird somit deutlich verkleinert.

Fressstände bieten den Kühen einen sicheren Fressplatz, ohne durch die (häufig) laufende Reinigungstechnik oder ranghohe Kühe gestört zu werden. Das Fressverhalten wird positiv beeinflusst. Ein Nebeneffekt ist der positive Einfluss auf die Klauengesundheit: Die Laufflächen werden häufiger gereinigt, die Kühe stehen beim Fressen trocken und sauber wodurch die Klauen insgesamt weniger mit Exkrementen in Kontakt kommen.

Weitere Informationen und Praxistipps

Agroscope: Erhöhter Fressbereich mit Fressplatzabtrennungen (Fressstände) für Milchkühe

Agroscope: Positiv für Tier und Umwelt - Fressstände

Kuhtoilette

Die Kuhtoilette zielt darauf ab Kot und Harn der Kuh voneinander zu trennen und somit bereits die Entstehung von Ammoniak im Stall zu vermindern. Dass sich Rinder trainieren lassen die Kuhtoilette zu nutzen, konnte in Untersuchungen nachgewiesen werden. Die flächendeckende praktische Umsetzbarkeit dieser Maßnahme ist auf Grund der Kosten aktuell stark eingeschränkt.

Weitere Informationen

N-reduzierte Fütterung

Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass durch gezielte Fütterungsmaßnahmen, wie die an den Laktationsverlauf angepasste Futterversorgung, die Stickstoffumsetzung verbessert und der Anteil an Harnstoff im Harn von Milchkühen reduziert werden kann. Durch die verringerten Harnstoffgehalte sind auch geringere Ammoniakemissionen möglich.

Weitere Informationen

DLG-Merkblatt 417: Reduktion der Ammoniakemissionen in der Milchviehhaltung

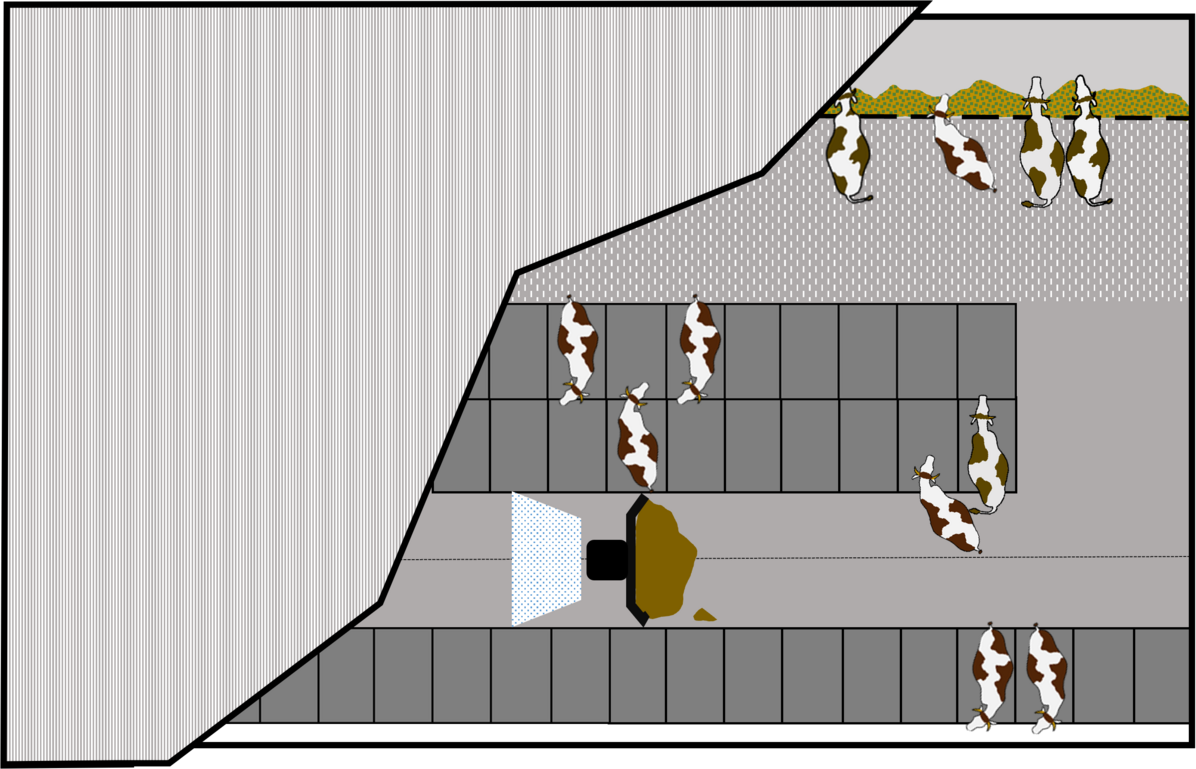

Ureaseinhibitor (UI)

Durch den Einsatz eines Ureaseinhibitors wird das Enzym Urease, das Harnstoff zu Ammoniak umsetzt, blockiert. Diese vielversprechende Technologie wurde 2024 zur Marktreife gebracht. Die verfügbare Applikationstechnik (beispielsweise Kombination mit Entmistungsschieber Abb. 3) kann auch in bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden. Das Anmischen und die Applikation können automatisiert ablaufen. Die regelmäßige Applikation (min. 1x täglich) ist essentiell, um eine effektive Verminderung der Ammoniakemissionen zu erreichen. Untersuchungen konnten keine gesundheitsschädlichen Effekte auf Anwendende oder Rinder feststellen.

Das Projekt Prax-REDUCE hat sich mit der praktischen Anwendung von Ureaseinhibitoren zur Minderung von Ammoniaktemissionen beschäftigt:

Prax-REDUCE: Praktische Anwendung einer Ureaseinhibitor-Formulierung zur Minderung von Ammoniakemissionen in Ställen für eine nachhaltige, tier- und umweltgerechte Rinderhaltung

(© Dr. Barbara Benz)

Laufhof

Ein Laufhof ist in erster Linie eine Erweiterung der vorhandenen Flächen im Stall, die dem Tierwohl dient. Allerdings vergrößert sich damit auch die verschmutzte Fläche. Somit stellt der Laufhof eine zusätzliche Emissionsquelle dar. Durch eine geschickte Strukturierung, emissionsarme Laufflächen und regelmäßige Reinigung kann dieser Effekt reduziert werden und den Kühen zugunsten des Tierwohls ein Auslauf angeboten werden. Unter Strukturierung versteht man in diesem Zusammenhang die Integration von Fress- und/oder Liegeplätzen in die Laufhoffläche, um den Anteil verschmutzter Fläche zu verringern.

Weidegang

Auf Naturboden versickert der Harn rasch im Boden, wodurch Ammonium an Bodenpartikel gebunden wird und nicht als Ammoniak freigesetzt werden kann.

Allerdings wirkt auch der leere Stall als Emissionsquelle, sofern die Laufflächen noch verschmutzt oder feucht sind. Die Reinigung sollte daher direkt nach dem Austrieb stattfinden.

Weitere Informationen

KTBL / UBA Schrift: Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft mindern. Gute Fachliche Praxis

Externes Güllelager und Gülleausbringung

Eine Abdeckung des externen Güllelagers durch ein Zeltdach, geeignete Folien oder eine befahrbare Betondecke reduziert die NH3-Emissionen während der Lagerung. Für Neuanlagen nach BImSchG ist dies Vorschrift.

Zur nachträglichen Abdeckung eines bestehenden Güllelagers stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung, wie etwa Schwimmfolien oder Schwimmkörper (sofern sich keine natürliche Schwimmschicht ausbildet, die eine schwimmende Abdeckung verhindert).

Die Ausbringung der Gülle sollte bodennah mittels Schleppschlauch- bzw. Schleppschuhverteilung oder Schlitzgeräten erfolgen und nur in Kombination mit zeitnaher Einarbeitung. Prallteller sind im Grünland seit dem 01.02.2025 und im Ackerland nur in Ausnahmen mit Auflagen erlaubt.

Weitere Informationen

KTBL / UBA Schrift: Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft mindern - Gute Fachliche Praxis

Blick in die Zukunft

Die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Emissionsreduktion ist bei Weitem nicht abgeschlossen. Unter anderem wird an folgenden Technologien geforscht:

Gülleansäuerung

Durch eine Zugabe von Säure (i.d.R. Schwefelsäure) wird der pH-Wert des Wirtschaftsdüngers gesenkt und das Ammonium/Ammoniak Gleichgewicht in Richtung Ammonium verschoben. Der Stickstoff bleibt in der Gülle gebunden, da das Ammonium nicht gasförmig entweichen kann. Folglich werden Ammoniakemissionen reduziert. Die Gülle wird im Stall (Güllekeller), bei der Lagerung im externen Güllelager oder während der Ausbringung angesäuert. Unsicherheiten bei der praktischen Umsetzung der Maßnahme ergeben sich zurzeit noch aus (wasser-) rechtlichen und bautechnischen Fragen sowie einer bislang unklaren Regelung zur Weiterverwendung der angesäuerten Gülle. Diese Maßnahme ist auch zur Verminderung der Methanemissionen geeignet.

Das Projekt SAFT2cattle arbeitet an der Entwicklung eines geeigneten Verfahrens zur Separation und Ansäuerung nach Fällung von Flüssigmist in Rinderställen.

Weitere Informationen

Futterzusätze / Futtermittel

Verschiedene Forschungseinrichtungen untersuchen die Wirkung von Futterzusätzen oder speziellen Futtermitteln auf Ammoniakemissionen sowie die Wechselwirkungen auf Milchleistung und Tiergesundheit.

Weitere Informationen

Güllekühlung

Durch die Absenkung der Temperatur der Gülle werden die chemischen (enzymatischen) Prozesse zur Bildung von Ammoniak verlangsamt. Es wird eine Gülletemperatur von <15 °C angestrebt, besser ≤ 10 °C. Positiver Nebeneffekt: Die Abwärme kann für das Heizen anderer Stallbereiche genutzt werden. Für eine aktive Güllekühlung empfiehlt sich die Nutzung erneuerbarer Energien (direkt vom Hof). Bislang sind keine Berichte über die praktische Umsetzung in rinderhaltenden Betrieben bekannt.

Weiterführende Links zu rechtlich verpflichtenden Vorschriften

Bundes-Immissionsschutzgesetz (2021)

Technische Anleitung Luft (TA-Luft) (2021)

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV)

Weitere Informationen zur Minderung von Ammoniakemissionen

EIP-Projekt: Innovative Maßnahmen: Emissionsminderung

Projekt: Nationale Drehscheibe Ammoniak (Schweiz) - Allgemein

Projekt: Nationale Drehscheibe Ammoniak (Schweiz) - Maßnahmen Rindvieh

Literatur

- Bobrowski, AB; Willink, D; Janke, D; Amon, T; Hagenkamp-Korth, F; Hasler, M; Hartung, E (2021): Reduction of ammonia emission by applying a urease inhibitor in naturally ventilated dairy barns. Biosystems Engineering, Vol. 204, S. 104-114.

- Bobrowski, AB (2020): Reduction of ammonia emissions by applying a urease inhibitor in dairy livestock systems. macau.uni-kiel.de/receive/macau_mods_00000922

- Dirksen, N; Langbein, J; Schrader L; Puppe, B; Elliffe, D; Siebert, K; Röttgen, V; Matthews, L (2021): Learned control of urinary reflexes in cattle to help reduce greenhouse gas emissions. Current Biology, Vol. 31, S.R1033-R1034; doi.org/10.1016/j.cub.2021.07.011

- Ehmke, A; Wegener, JK; Melfsen, A; Hartung, E (2024): Development of method for the measurement of dermal exposure on a lifelike cow dummy to assess the risk of using a urease inhibitor (Atmowell®) to reduce NH3 emissions in cattle farming. Environments, Vol. 11, doi.org/10.3390/environments11030047

- Hildebrand, B (2025): So reduzieren Landwirte Ammoniak im Stall deutlich. Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt. So reduzieren Landwirte Ammoniak im Stall deutlich | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt

- Kupper (2017): Beurteilung der Ansäuerung von Gülle als Massnahme zur Reduktion von Ammoniakemissionen in der Schweiz – aktueller Stand. agrammon.ch/assets/Documents/Bericht-Ansaeuerung-Guelle-20170123v.pdf

- KTBL (2021): Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft mindern. www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Artikel/Emissionen/Ammoniakemissionen_in_Landwirtschaft_mindern.pdf

- KTBL (2022a): Verbundvorhaben Emissionsminderung Nutztierhaltung (EmiMin). www.ktbl.de/themen/emimin/

- KTBL (2022b): Förderfähige Techniken zur Emissionsminderung in Stallbauten. https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Artikel/Emissionen/Foerderfaehige_Techniken_zur_Emissionsminderung_in_Stallbauten.pdf

- KTBL (2024): Ermittlung von Emissionsdaten für die Beurteilung der Umweltwirkungen der Nutztierhaltung (EmiDaT). Abschlussbericht. Darmstadt, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL). www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/EmiDaT/EmiDaT-Abschlussbericht.pdf

- Leinker, M; Reinhardt-Hanisch, A; Hartung, E; von Borell, E (2005) Senkung von Ammoniakemissionen mit Hilfe von Ureaseinhibitoren. Landtechnik, Vol. 6, S. 342-343.

- Sajeev, EPM; Amon, B; Ammon, C; Zollitsch, W; Winiwarter, W (2018): Evaluating the potential of dietary crude protein manipulation in reducing ammonia emissions from cattle and pig manure: A meta-analysis. Nutrient Cycling in Agroecosystems, Vol. 110, S. 161–175; doi.org/10.1007/ s10705-017-9893-3

- Spiekers, H; Eurich-Mender, B; Van den Weghe, H (2015) Anders füttern, Ammoniak runter. DLG-Mitteilungen, Vol. 10, S. 86-88.

- Umweltbundesamt (2023): Ammoniak. www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/ammoniak

- VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL). VDI-Richtlinien, VDI 3894, Blatt 1 Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen – Haltungsverfahren und Emissionen – Schweine, Rinder, Geflügel, Pferde

- Yáñez-Ruiz, DR; Morgavi, D; Misselbrook, T; Melle, M; Dreijere, S; Aes, O; Sekowski, M: Mini-paper – Feeding strategies to reduce methane and ammonia emissions. ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/fg18_mp_feeding_strategies_2017_en.pdf