GeflügelWohl im Fokus - Fachwissen für eine tiergerechte Moschusentenmast

Stand: Dezember 2024

- Dr. Christine Ahlers, Thüringer Tierseuchenkasse

- Michael Claßen, Landwirt

- Wilhelm Kollmer-Heidkamp, Landwirt

- Pia Niewind, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

- Rudolf Schwerk, Landwirt

- Christian Weber, Landwirt

- Hannah Kanwischer, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

- Jule Schättler, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

- Marc-Andre Kruse-Friedrich, DLG e.V.

- Marc Schneeweis, medianet elektronische Kommunikation & Marketing GmbH

- Oliver Sahner, medianet elektronische Kommunikation & Marketing GmbH

Förderhinweis

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Verbundprojektes Netzwerk Fokus Tierwohl, Förderkennzeichen 28N419TA01 bis 28N419TA17, durch die Arbeitsgruppe „Wassergeflügel“ des Tierwohl-Kompetenzzentrums Geflügel erarbeitet und durch DLG e.V. methodisch-didaktisch aufbereitet.

Das Verbundprojekt der Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen aller Bundesländer hat das Ziel, den Wissenstransfer in die Praxis zu verbessern, um rinder-, schweine- und geflügelhaltende Betriebe hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Alle Informationen und Hinweise ohne jede Gewähr und Haftung.

Herausgeber

DLG e.V.

Fachzentrum Landwirtschaft

Eschborner Landstraße 122

60489 Frankfurt am Main

Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder (auch für den Zweck der Unterrichtsgestaltung) sowie Bereitstellung des Merkblattes im Ganzen oder in Teilen zur Ansicht oder zum Download durch Dritte nur nach vorheriger Genehmigung durch die fachlich zuständige Geschäftsstelle des Tierwohl-Kompetenzzentrums und DLG e.V., Servicebereich Marketing, Tel. +49 69 24788-209, [email protected]

Vorwort

Da in Deutschland nur noch wenige Moschusenten kommerziell gehalten werden, sind die Bilder in diesem Leitfaden aus Versuchen von vor der Niedersächsischen Moschusentenvereinbarung, aus Privathaltung, oder beispielhaft aus der Pekingentenhaltung.

Des Weiteren ist anzumerken, dass der Begriff Moschusente im Allgemeinen die Wildform (Cairina moschata) bezeichnet. Die domestizierte Form, um die es in diesem Leitfaden gehen soll (Cairina moschata domestica), wird korrekterweise als Flug-, Barbearie-, oder Warzenente bezeichnet. Da die in Niedersachsen Anwendung findende Vereinbarung jedoch als „Moschusentenvereinbarung“ in Umlauf ist, wird in diesem Leitfaden ebenfalls der Begriff Moschusente verwendet.

Der Leitfaden wurde im Rahmen des Netzwerks Fokus Tierwohl erstellt. Das Projekt „Fokus Tierwohl" wird als Teil des Bundesprogramms Nutztierhaltung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert. Es handelt sich dabei um ein Verbundprojekt der Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen aller Bundesländer mit dem Ziel, den Wissenstransfer in die Praxis zu verbessern, um schweine-, geflügel- und rinderhaltende Betriebe hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen. Erstmalig wird in diesem Netzwerk fachspezifisches Wissen gebündelt, der Erfahrungsaustausch zwischen Praktikern, Wissenschaftlern, Beratern und anderen Gruppen organisiert und damit die Wissens-Vernetzung innerhalb der Branche ermöglicht und gefördert.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen in diesem Leitfaden die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Einleitung

Um den Anforderungen des Tierschutzgesetzes1 (TierSchG) bei der Haltung von Moschusenten gerecht zu werden, finden neben den grundsätzlichen Bestimmungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung2 (TierSchNutztV) die Europaratsempfehlungen in Bezug auf Moschusenten3 Beachtung.

Des Weiteren findet in Niedersachsen die Vereinbarung zur Weiterentwicklung von Mindestanforderungen an die Haltung von Moschusenten4 Anwendung. Diese ist eine Weiterentwicklung der bis 2005 geltenden Vereinbarung.

Die sog. „Moschusentenvereinbarung“ ist eine Vereinbarung zwischen dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) und der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Landesverband e. V. (NGW)4. Sie wird auch außerhalb Niedersachsens in anderen Bundesländern als Orientierung genutzt.

Statt die Tiere der Umgebung durch z. B. Eingriffe „anzupassen“, soll diese den Bedürfnissen der Tiere gerecht werden.

Nach der Überarbeitung der Moschusentenvereinbarung, und mit dem damit verbundenen Ende der Ausnahmegenehmigung für das Schnabelkürzens ab 2014 in Niedersachsen4, ist die Elterntierhaltung in Deutschland vollständig zum Erliegen gekommen. Auf Grund dessen werden nur noch im Ausland kupierte, importierte Küken gemästet.

Der Tierhalter oder die Tierhalterin muss nach § 2 Nr. 3 TierSchG1 über die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten zur angemessenen Ernährung, Pflege und verhaltensgerechten Unterbringung der Tiere verfügen und der zuständigen Behörde auf Verlangen die Sachkunde nachweisen.

Als Nachweis der Sachkunde gelten nach Moschusentenvereinbarung4, basierend auf den Europaratsempfehlungen:

- eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Landwirtin/Landwirt oder Tierwirtin/

Tierwirt mit jeweils spezieller Berücksichtigung der Geflügelhaltung (z. B.

„Überbetriebliche Ausbildung Geflügel“ auf dem Lehr- und Forschungsgut Ruthe der

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, oder dem Versuchs- und Bildungszentrum Geflügel, Staatsgut Kitzingen), oder

- die eigenverantwortliche Haltung von Moschusenten in mindestens drei Mastdurchgängen ohne Beanstandung durch die verantwortlichen Behörden, sowie nachweisliche Teilnahme an Fachtagungen oder Lehrgängen, oder

- die Haltung von Moschusenten in mindestens vier Mastdurchgängen unter fachkundiger Anleitung, ohne Beanstandung durch die verantwortlichen Behörden, oder

- das Absolvieren eines von der zuständigen Behörde anerkannten Sachkundelehrgangs

Bei Zweifeln an der Sachkunde, kann sich die zuständige Behörde diese im Rahmen eines Fachgesprächs nachweisen lassen. Die vorliegende Ausarbeitung soll Kenntnisse im Bereich der Moschusentenhaltung vermitteln. Sie kann im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung eingesetzt, oder zum Selbststudium, z. B. als Vorbereitung auf das o. g. Fachgespräch verwendet werden.

Verhalten von Moschusenten

Die Moschusente (Cairina moschata), in ihrer domestizierten Form auch Türken-, Warzen-, Barbarie-, oder Flugente genannt, hat, anders als die Pekingente (Anas platyrhynchos domestica), nicht die Stockente (Anas platyrhynchos) als Stammart.

Moschusenten, aus der Gattung Cairina sind solitär lebende Tiere und treffen sich in der Natur nur zur Paarung. Sie stammen aus Südamerika und weisen einen langgestreckten Körper, mit langen Schwanzfedern und nackter Schnabelwurzel mit warzenartiger Haut beim Erpel auf. Der sogenannte „Karunkel“ tritt während der Paarungszeit noch stärker hervor. Der Schnabel ist stark innerviert und mit Reizrezeptoren versehen3. Am Oberschnabel befindet sich ein Haken und die Zehen enden mit Krallen (Abb. 2, 3 und 4). Es gibt acht verschiedene Farbschläge5, mit reinfarbigen, oder gescheckten Tieren (Abb. 1). Sie ruhen bevorzugt erhöht auf Bäumen (aufbaumende Enten) und nutzen Bademöglichkeiten weniger als Pekingenten6 (Tabelle 1). Weiter besteht ein starker Geschlechtsdimorphismus, sodass die Männchen bei der Schlachtung deutlich größer und schwerer sind als die Weibchen (Erpel: 4,5-5,2 kg bei 12 Wochen; Enten: 2,2-2,5 kg bei 9-10 Wochen). Beide Geschlechter werden gemästet, sind bei der Schlachtung aber noch nicht geschlechtsreif. Sowohl die Männchen, als auch die Weibchen sind stimmlos und geben maximal einen leise hauchenden Laut von sich5.

Eine klare Abgrenzung zwischen Peking- und Moschusente hinsichtlich ihres Verhaltens und ihrer Ansprüche an die Haltungsumwelt ist wichtig (Tabelle 1).

Die Mularde ist Kreuzung aus Moschuserpeln mit Pekingenten und ähnelt in ihrem Verhalten den Moschusenten. Da die Kreuzung artübergreifend ist, sind Mularden immer steril und werden nur zur Mast genutzt. Der Geschlechtsdimorphismus ist weniger ausgeprägt und der Fleischanteil erhöht5.

| Verhaltensweise | Pekingente | Moschusente |

| Fressen | 2,4% | 3,7% |

| Trinken | 8,0% | 6,4% |

| Schnattern in Einstreu / Gras | 11,8% | 10,9% |

| Putzen | 12,6% | 14,6% |

| Sitzen | 58,1% | 58,8% |

| Laufen | 4,3% | 4,2% |

| Baden | 2,8% | 1,5% |

Fortbewegungsverhalten

Moschusenten sind in der Regel gute Läufer3. Das Fortbewegungsverhalten steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme. Moschusenten können in gemächlichem Tempo erhebliche Strecken zu Fuß zurücklegen. Über kurze Strecken können sie schnell laufen und auch auf niedrige Gegenstände hüpfen. Mit ihren weit hinten am Körper angesetzten, kurzen Beinen verschieben sie den Schwerpunkt abwechselnd über das jeweils belastete Bein und bewegen ihren Kopf dazu synchron zur Seite. Dadurch entsteht der charakteristische watschelnde Gang6.

In den ersten Lebenswochen zeigen die Tiere kein Flugverhalten. Enten beginnen mit neun bis zehn Wochen mit den ersten Flugversuchen; die Erpel der Masttypen sind dafür dann bereits zu schwer und zeigen kein solches Verhalten. Da Moschusenten Wasservögel sind, bewegen sie sich auch problemlos schwimmend auf Wasserflächen fort, sofern diese angeboten werden.

Futter- und Wasseraufnahmeverhalten

Enten wenden für die Futteraufnahme unterschiedliche Techniken zur Nahrungsaufnahme an. Sie nehmen Futter an Land, von der Wasseroberfläche (seihend), oder gründelnd unter Wasser auf.

Zur Nahrungsaufnahme ist der Entenschnabel mit seitlichen Hornlamellen ausgestattet, welche es ihr ermöglichen, harte Gräser abzuzupfen und feinste Nahrungspartikel aus dem Wasser zu sieben. Moschusenten können dank ihrer scharfen Schnabelkanten gut Gras und Pflanzenmaterial an Land aufnehmen. Auch Insekten werden gerne gefressen und wenn möglich sogar gejagt.

Das Seihen kann als indirektes Trinken zum Futteraufnahmeverhalten gezählt werden. Das Futter wird mit Hilfe der Lamellen aus dem seitlich austretenden Wasser gefiltert, im Schnabel weitertransportiert und im oberen Bereich gesammelt und abgeschluckt.

Das Gründeln ist eine ebenfalls häufig gezeigte Technik der Nahrungsaufnahme, bei dem im flachen Gewässer der Kopf und Hals unter Wasser getaucht wird und die Nahrung vom Gewässergrund aufgenommen wird. Diese Art der Nahrungsaufnahme ist zumeist bei auf dem Wasser schwimmenden, wilden, Moschusenten zu beobachten3. In der Mast sollte kein Futter im Wasser angeboten werden, um die Entstehung von Krankheiten zu vermeiden.

Zur Wasseraufnahme tauchen die Tiere ihren Schnabel in das Wasser. Mit Schnabel- und Zungenbewegungen wird das Wasser angesaugt. Durch das Anheben des Kopfes fließt das Wasser durch den Schnabel und wird abgeschluckt.

Die Wasseraufnahme über Nippeltränken entspricht bei Enten nicht dem natürlichen Verhalten, bietet aber hygienische Vorteile. Mit gestrecktem Hals und Kopf beknabbern die Enten mit geöffnetem Schnabel den Trinknippel und schlucken das austretende Wasser ab. Bei offenen Tränken bzw. Bademöglichkeiten, bei denen die Tiere ihren Kopf eintauchen bzw. Badeverhalten zeigen können, muss besonders auf die Hygiene geachtet werden.

Komfortverhalten

Schnabelwaschen

Ausprägung

- Durch das Eintauchen des Kopfes ins Wasser werden Schnabel, Nasenlöcher und Augen gereinigt.

- Die Tiere tauchen den Schnabel ins Wasser und blasen Wasser durch die Nasenlöcher.

Badeverhalten

- Das mehrmals tägliche Baden gehört ebenfalls zum Komfortverhalten von Enten.

- Der arttypische Ablauf wird von Knierim et al. (2004) wie folgt beschrieben: „Die Ente befindet sich auf einer Wasserfläche und leitet das Baden mit dem schnellen Schütteln des Schwanzes ein. Anschließend taucht sie den Kopf bis über die Augen ins Wasser, richtet sich auf und lässt Wasser über den Körper laufen, wobei sie den Körper und die abgehobenen Flügel schüttelt. Diese Bewegung wird in rascher Abfolge mehrmals hintereinander ausgeführt. Danach wird an Land mit dem Schnabel ausführliche Gefiederpflege betrieben8.“

Putzen mit Tränke- / Badewasser

- Enten benetzen durch schnelles Eintauchen von Kopf und Hals und anschließendes ruckartiges Aufrichten das Gefieder mit Wasser. Danach werden die Federn mit dem Schnabel geglättet und geordnet sowie mit dem Sekret der Bürzeldrüse eingefettet.

Putzbewegungen

- Das Putzen des Gefieders erfolgt bevorzugt nach dem Baden und in Kombination mit dem Einfetten durch die Bürzeldrüse. Dieser Bewegungsablauf ist genetisch fixiert. Die Enten fahren mit dem Schnabel, dem Hals, den seitlichen Kopfpartien und der Kehle glättend über ganze Federbezirke oder bearbeiten einzelne Federn3.

- Flügelschlagen, Körper- und Kopfschütteln, Kratzen und Beinstrecken können ebenfalls beobachtet werden.

Ruhe-/ Schlafverhalten

Im Gegensatz zu Pekingenten ruhen ausgewachsene Moschusenten bevorzugt erhöht6 (Abb. 5). Sie ruhen und schlafen nach jeder Mahlzeit. Dazu wird der Kopf zum Ruhen in das Schultergefieder gesteckt oder der Hals in Richtung Rücken gezogen und der Schnabel auf die Brust gelegt. Im Gegensatz zu Hühnern sind Enten auch nachts aktiv. Es sollte dennoch eine zusammenhängende Dunkelphase von acht Stunden im Lichtprogramm eingestellt sein6.

Sozialverhalten

Als Sozialverhalten gelten alle Verhaltensweisen, die Funktionen der Verständigung zwischen den Tieren erfüllen. In freier Natur leben Moschusenten solitär oder in kleinen getrenntgeschlechtlichen Gruppen und kommen nur zur Paarung zusammen. Bei der Masttierhaltung werden die Tiere in größeren Herden, jedoch getrenntgeschlechtlich gehalten. Moschuserpel bilden im Stall eine Rangordnung und sind territorial6.

Tiergerechter Umgang mit der Herde und dem Einzeltier

Tierbetreuung und Pflege: Aufgaben der Tierhalterin / des Tierhalters

Die Tierhalterin oder der Tierhalter bzw. die Tierbetreuerin oder der Tierbetreuer hat sich mindestens einmal täglich, empfehlenswert sind zweimal täglich, durch direkte Inaugenscheinnahme vom Wohlbefinden der Tiere und der Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen zu überzeugen2, 4.

Um eine positive Beziehung zwischen Mensch und Tier zu entwickeln, muss eine Annäherung an das Tier - gleich von den ersten Lebenstagen an - häufig und in ruhiger Art und Weise erfolgen.

Tiergerechter Umgang mit der Herde

Bei allen Arbeiten im Stall muss in ruhiger Art und Weise mit den Enten umgegangen werden, um ein Erschrecken der Tiere bei der Annäherung und unnötige Unruhe in der Herde zu vermeiden:

- Vermeidung abrupter, hastiger Bewegungen

- Keine dauerhaften oder plötzlichen lauten Geräusche

- Kein plötzlicher starker Lichteinfall

Die Enten sollten behutsam an das regelmäßige Ausführen bestimmter Arbeitsgänge gewöhnt werden.

- Das Treiben der Enten muss stets ruhig und langsam erfolgen. Hindernisse, an denen sich die Enten verletzen könnten, sollten zuvor entfernt werden.

- Je kleiner die Gruppe und je ruhiger der Treibvorgang, umso geringer sind die Aufregung der Enten und das Risiko, durch Übereinanderlaufen der Tiere Kratzwunden zu verursachen, die bei der Schlachtung zum Verwurf der Schlachtkörper führen können.

Vor Betreten des Stalles sollten die Enten durch Klopfen an die Tür oder Ansprechen „vorgewarnt“ werden. Die Enten können an die eigene Stimme gewöhnt werden.

Es sollten keine hastigen Fangversuche in der Entenherde unternommen werden. Wenn Einzeltiere aus der Herde genommen werden müssen (z. B. zum Wiegen), sollte dies aus einer kleinen Gruppe geschehen, die zuvor mit Treibbrettern von der Herde abgetrennt wurde. Zu beachten ist jedoch, dass die Tiere sich nicht gerne treiben lassen und dann auch „schlecht“ laufen. In diesen Situationen können sie sich auch „Totstellen“, oder Verteidigungsverhalten wie zur Abwehr von Beutegreifern zeigen. Besonders bei der aktuellen Haltung der Tiere mit Verzicht auf Schnabel- und Krallenkupieren, muss dies, auf Grund des erhöhten Verletzungsrisikos für Mensch und Tier, beachtet werden3.

Tiergerechter Umgang mit dem Einzeltier

Enten dürfen nicht an den Beinen oder an einem Flügel gefangen oder angehobenwerden, um Verletzungen insbesondere der Ständer zu vermeiden.

Zur Kontrolle von Einzeltieren oder wenn ein Tier getragen werden muss, wird die Ente in aufrechter Position, mit beiden Händen angehoben. Zum Tragen wird eine Hand unter dem Körper, die andere Hand um den Körper gelegt, um die Flügel in geschlossener Position zu halten. Alternativ können beide Hände um den Körper gelegt werden, die gleichzeitig beide Flügel fixieren.

Verletzte, kranke oder leidende Tiere, deren Verbleib in der Herde mit vermeidbarem Leiden verbunden ist, müssen umgehend zur Behandlung in einem Separationsabteil von der Herde abgesondert (auf die uneingeschränkte Erreichbarkeit von Wasser und Futter achten!) oder tierschutzgerecht getötet werden (siehe Kapitel 7 – Tierschutzgerechtes Töten). Tote Enten sind unverzüglich aus dem Stall zu entfernen und in Kadaverbehältern sachgerecht und möglichst kühl zu lagern sowie ordnungsgemäß zu entsorgen.

Haltungsanforderungen und Management

Der Großteil der Masttiere, die oftmals als Eintagsküken eingestallt werden, stammt aus dem Ausland. Das bekannteste Unternehmen für die Vermehrung ist „Grimaud Frères Sélection“ aus Frankreich, wo das Schnabel- und Krallenkupieren auch weiter erlaubt ist. Die Einfuhr der entsprechenden Tiere ist möglich, da in Deutschland nur das Kupieren selber verboten ist, nicht jedoch die Haltung von im Ausland kupierten Tieren10.

Die Tiere werden getrennt-geschlechtlich gemästet, wobei die Enten nach 63 - 70 Tagen und die Erpel nach 77 -84 Tagen geschlachtet werden. Dann wiegen die Tiere etwa 2,5 bzw. 5 kg6. Der Zeitpunkt der Schlachtung ist abhängig vom Federwachstum: Zum Schlachttermin sollten möglichst wenig wachsende Federn vorhanden sein, um das Rupfen zu erleichtern11.

Stallvorbereitung

Nach einer ausreichenden Leerphase (mindestens 10 Tage ab Grobreinigung) mit vorhergehender Reinigung und Desinfektion können neue Tiere eingestallt werden. Moschusenten sind temperatursensibler als Pekingenten. Der gereinigte und desinfizierte Stall wird vor dem Einstallen auf eine Temperatur von 34 °C aufgeheizt. Für das Aufheizen sollten mind. zwei bis drei Tage eingeplant werden. Dabei ist darauf zu achten, dass auch die Bodenplatte und die Stallwände vorgewärmt sein müssen. Wenn Gas-Heizstrahler zum Einsatz kommen, sollte die Temperatur unter diesen in der ersten Woche 34 °C betragen und in den restlichen Stallbereichen 27 °C, damit eine ausreichende Wärmeversorgung der Küken in den ersten Tagen gewährleistet wird. Die Küken haben so die Möglichkeit zu wählen, in welchem Temperaturbereich sie sich aufhalten möchten. Pro 300 Enten sollte ein Heizstrahler vorhanden sein 11.

Die Funktionsfähigkeit der Versorgungseinrichtungen wird vor der Einstallung geprüft. Auch die Tränken werden vorher gespült. In den ersten Tagen werden zusätzlich noch Stülptränken und Futterteller aufgestellt.

Die Mast wird in der Regel größtenteils auf Rosten durchgeführt, da durch die Beschäftigung der Tiere mit Wasser der Stallboden vernässt. In den ersten beiden Lebenswochen muss die Spaltenweite und -breite < 1,5 cm sein. Ab der 3. Lebenswoche darf die Spaltenbreite max. 2,5 cm betragen. Als Einstreu dient Stroh, möglichst gehäckselt. Das Stroh muss sauber und hygienisch einwandfrei sein. Auch Hobelspäne können zum Einsatz kommen. Ab der 5. Lebenswoche müssen mindestens 20 % der Stallfläche eingestreut sein.

Einstreuqualität

- Hygienisch einwandfrei

- Trocken

- Sauber

- Locker, keine Plattenbildung

- Staubarm

- Augenscheinlich frei von Pilzbefall

Das praxisüblichste Einstreumaterial ist kurz gehäckseltes Stroh, jedoch sind auch andere Materialien, z. B. Pellets, möglich. Pro Tier und Durchgang werden etwa 2,5 - 3 kg Einstreu benötigt. Von feinen Sägespänen wird jedoch abgeraten, da bei diesen die Gefahr eines Darmverschlusses besteht.

Bei Auffälligkeiten (z. B. Befall mit Schimmelpilzen, Verunreinigungen, feuchte Verklumpungen, Abweichungen in Geruch oder Farbe) müssen unverzüglich Maßnahmen getroffen werden, um gesundheitliche Auswirkungen auf die Herde zu verhindern bzw. zu minimieren und die Haltungsbedingungen zu optimieren.

Einstallen der Tiere

Die Tiere kommen als Küken von der Brüterei in speziellen Transportkisten am Betrieb an. Das anschließende Einstallen sollte zügig, jedoch in Ruhe, erfolgen.

Bereits während des Einstallens können die Tiere durch akustische Signale (z. B. durch die Stimme der betreuenden Person) dazu animiert werden, sich möglichst zügig im gesamten Stallbereich zu verteilen. Entenküken reagieren sensibel auf Geräusche und werden der Stimme des Betreuers/der Betreuerin folgen. Dadurch wird auch das schnelle Auffinden von Wasser und Futter sichergestellt. Das Antrinken der (Eintags-)Küken ist besonders wichtig, da die Tiere oftmals nicht direkt von alleine Wasser aufnehmen und dann vertrocknen. Hier werden die Küken durch manuelles Auslösen der Tränke und Platzierung vor dieser zum Trinken animiert. Um den Tieren die Wasseraufnahme in den ersten Tagen zu erleichtern, empfehlen sich sogenannte „Kükenteller“ (Abb. 7) mit zusätzlichem Wasserangebot.

Umstallen der Tiere

Bei der Zweiphasenmast werden die Tiere nach der Aufzucht in den größeren Maststall umgestallt (ca. 16.-21. Lebenstag). Je nach betrieblichen Voraussetzungen können die Tiere vom Aufzuchtstall direkt in den nahegelegenen Maststall umgetrieben werden oder aber (gruppenweise) mit einem Anhänger umgestallt werden. Ab diesem Zeitpunkt steht den Tieren auch ein zusätzliches Wasserangebot zur Verfügung.

Im Gegensatz zu Pekingenten verbleiben Moschusenten größtenteils ihr gesamtes Leben in ein- und demselben Stall. Eine Umstallung von Aufzucht- in einen Maststall ist grundsätzlich möglich, wird jedoch auf Grund der Sensibilität der Tiere gegenüber Stress nicht empfohlen. Eher empfiehlt es sich den Aufenthaltsbereich der Küken im Stall beispielsweise über Gitterwände abzutrennen und mit zunehmendem Alter der Tiere zu erweitern. Beide Geschlechter werden dabei in einem Stall aufgezogen, auf Grund des unterschiedlichen Schlachtalters jedoch getrennt voneinander10.

Besatzdichte

Die Besatzdichte darf in Niedersachsen 25 kg Lebendmasse/m2 nutzbarer Fläche nicht übersteigen. Bei Einhaltung des Gesundheitskontrollprogramms, sind 35 kg Lebendmasse/m2 möglich. Inhalt dieses Programms ist eine Analyse verschiedener durchgangsbezogener Parameter, z. B. Tierverluste, Impfprogramme und Arzneimitteleinsatz, sowie die Schlachtgeflügeluntersuchung. Diese sollen Rückschlüsse auf die Tiergesundheit und den Tierschutz erlauben. Diese Angaben sind für Niedersachsen rechtsverbindlich, in anderen Bundesländern können sie als Empfehlung herangezogen werden. Fläche unter Tränken und Trögen kann dann angerechnet werden, wenn diese höhenverstellbar sind und sich dauerhaft auf Rückenhöhe befinden. Die von den vorzuhaltenden Wasserangeboten bedeckte Fläche zählt dabei zur nutzbaren Fläche4.

Stalltemperatur

Moschusenten sind temperatursensibler als Pekingenten. Die Temperatur sollte daher wie folgt sein:

- 1. Woche: 34 °C Wärmestrahler, 27 °C Raumtemperatur (in Kükenställen ohne Wärmestrahler 34°C Raumtemperatur)

- 2. Woche: 30 °C Wärmestrahler, 24 °C Raumtemperatur (in Kükenställen ohne Wärmestrahler 30 °C Raumtemperatur)

- 4. Woche: 18 - 20 °C Raumtemperatur

- 5. Woche: 16 - 20 °C Raumtemperatur

- Ab 6. Woche (bei vollständiger Befiederung): 15 - 18 °C Raumtemperatur

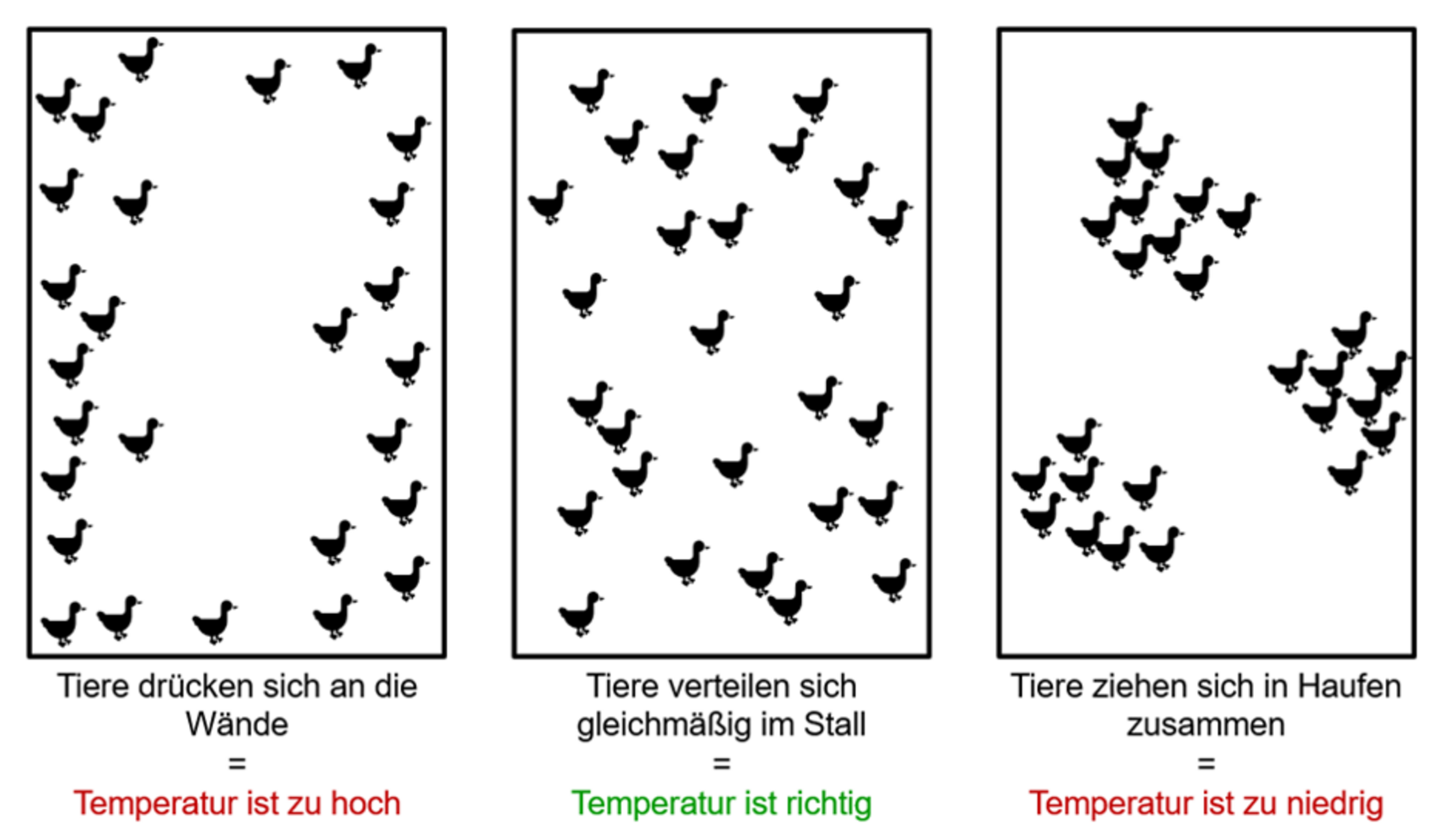

Bei der Temperatureinstellung sollte unbedingt auf das Tierverhalten und die Verteilung der Tiere geachtet werden, sodass Anpassungen ggf. frühzeitig vorgenommen werden können (siehe Kapitel 5 - Auffälligkeiten bei der Tierverteilung auf der nutzbaren Fläche).

Luftfeuchtigkeit

Die relative Luftfeuchte der Stallluft sollte zwischen 70 - 80% liegen.

Lüftung/Schadgase

Moschusenten werden üblicherweise in zwangsbelüfteten, länglichen Ställen mit Satteldach gehalten11. Kleinere Gruppen bis ca. 250 Tiere werden teilweise auch in umgenutzten Stallgebäuden gehalten. Bei Stallneubauten wird empfohlen einen Außenklimabereich mit zu planen3.

Bei Zwangsbelüftung hat der Tierhalter / die Tierhalterin sicher zu stellen, dass die Lüftungsanlage voll funktionsfähig ist. Um die Lüftung und weitere Versorgung der Tiere auch bei Stromausfall sicher zu stellen, ist ein Notstromaggregat vorzuhalten und regelmäßig auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen2.

Die maximalen Schadgasgehalte sind in Tabelle 2 abzulesen und sollten nicht überschritten werden:

| Schadgas | max. Gehalt je m³ Luft |

| Ammoniak | Im Tierbereich < 10 ppm, darf dauerhaft 20 ppm nicht übersteigen |

| C02 | <3.000 ppm |

Die Lüftung muss so eingestellt sein, dass ein Wärmeaustausch sichergestellt ist, Zugluft sollte dabei jedoch vermieden werden. Vor der Sommerperiode sollte eine technische Überprüfung durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Die Stallkonstruktion sollte in Bezug auf die Lüftung nach der DIN-Vorgabe 18910 ausgerichtet sein4.

Beleuchtung

Die Beleuchtung des Stalles sollte im gesamten Aktivitätsbereich des Stalls gleichmäßig sein. Ein gleichmäßiger, indirekter Tageslichteinfall von 3 % der Stallgrundfläche sollte für Neu- und Umbauten einkalkuliert werden. In den ersten Lebenstagen sollte eine Dauerbeleuchtung gegeben und der Stall ausreichend hell (60 - 80 Lux) sein11. Danach sollte ein möglichst natürlicher Tag-/Nachtrhythmus eingehalten werden. Eine durchgehende Dunkelphase von mindestens 8 Stunden ist zu gewährleisten, sofern von den natürlichen, jahreszeitlich schwankenden Dunkelphasen abgewichen wird. Vor dem Lichtwechsel sollten entsprechende Dämmerungsphasen eingerichtet werden.

Das Licht muss flackerfrei (> 160 Hz) sein und sollte möglichst dem Spektrum des natürlichen Tageslichts entsprechen12. Eine Notbeleuchtung von max. 1 Lux kann nachts als Orientierungshilfe dienen4.

Grundsätzlich sollte für die Fenster eine Möglichkeit zur Abdunklung vorhanden sein, um eventuell auftretenden Problemen mit Kannibalismus entgegenzuwirken. Besonders von der 5. - 8. Woche (Federreife) kann zur Vermeidung von Kannibalismus der direkte Tageslichteinfall gestoppt werden und die Lichtintensität reduziert werden4. Dies muss jedoch immer vom bestandsbetreuenden Tierarzt / der bestandsbetreuenden Tierärztin genehmigt werden.

Fütterungsmanagement und Wasserversorgung

Wasser

Es muss eine ständige Versorgung der Tiere mit frischem und hygienisch unbedenklichem Tränkwasser gewährleistet werden1. Dazu müssen Funktionsfähigkeit und Hygienezustand des Tränkesystems täglich kontrolliert werden. Das Tränkwasser für die Küken sollte in etwa Raumtemperatur haben. Die Versorgung der Tiere findet in der Aufzucht und der Mast i. d. R. über Nippeltränken statt. Um das natürliche Verhalten der Tiere zu unterstützen, sind jedoch Rundtränken zu bevorzugen7. In den ersten Tagen sollten zusätzlich Schalen mit Wasser oder Stülptränken im Stall aufgestellt werden.

Die Anforderungen an die Tränkeinrichtungen während der Aufzucht und Mast sind Tabelle 3 dargestellt3:

| Alter der Tiere (Lebenstag) | Nippeltränke (Tiere / Nippel) | Rundtränke (Tränkerand / g Lebendgewicht) |

| 1. - 15. | 25 | 3,1 cm |

| ab 15. | 10 | 0,5 cm |

Die Höhe der Tränkeinrichtungen ist nach dem Alter und der Größe der Tiere auszurichten. Nippeltränken sollten von den Tieren mit gestrecktem Hals gut erreichbar sein. In den ersten Lebenstagen sollten sie so eingestellt sein, dass an den Nippeln befindliche Tropfen auf Augenhöhe der Küken sind. Wie bereits erwähnt, muss besonders in den ersten Tagen der Aufzucht auf eine ausreichende Wasserversorgung der Küken geachtet werden. Hierzu empfehlen sich erwähnte „Kükenteller“ (Abb. 7).

Um die Ausbildung von Biofilm zu vermeiden, empfiehlt es sich dem Wasser möglichst keine Zusätze zuzugeben (Ausnahme siehe Kapitel 6 - Futter-, Wasserhygiene und Verbrauch).

Zusätzliches Wasserangebot

Zur Ausübung arteigener Verhaltensweisen soll den Enten nach Europaratsempfehlungen3 ein zusätzliches Badeangebot zur Verfügung stehen. Das Angebot (z. B. Rinnentränken ab der 5. Lebenswoche) muss laut Moschusentenvereinbarung4 für jedes Tier gut zu erreichen und gleichmäßig über die Stallfläche verteilt sein. Um Vernässung der Einstreu zu vermeiden, empfiehlt es sich diese Einrichtungen über perforiertem Boden, bzw. auf Gittern aufzustellen. Dieses zusätzliche Wasserangebot kann helfen Problemen mit Kannibalismus entgegenzuwirken7. Die Wasservorrichtungen müssen so angelegt sein, dass es den Tieren möglich ist den Kopf mit Wasser zu bedecken, bzw. unterzutauchen und Wasser mit dem Schnabel aufzunehmen, um es über dem Körper zu verteilen3.

Beschäftigungsmaterial

Veränderbares Beschäftigungsmaterial muss den Tieren in ausreichender Menge jederzeit zur Verfügung stehen und das Nahrungssuch- und aufnahmeverhalten anregen4. Geeignet sind z. B. frisches Stroh oder Heu, welches in Raufen oder Körben angeboten werden kann. Dabei sollte darauf geachtet werden, die Körbe oder Raufen entsprechend der Tierhöhe einzustellen. Dieses Beschäftigungsmaterial kann dazu beitragen die Umwelt der Tiere weniger reizarm zu gestalten und damit einen Beitrag zur Vermeidung von Kannibalismus leisten. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die angebotenen Gegenstände kein Verletzungs- und Infektionsrisiko für die Tiere darstellen3.

Außenklimabereich

Nach Moschusentenvereinbarung4 ist beim Neubau von geschlossenen Mastställen ein Außenklimabereich vorzusehen, soweit baurechtliche und immissionsschutzrechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Wird den Tieren ein Auslauf angeboten, muss ein Unterstand zur Verfügung gestellt werden. Auch sollten die genutzten Freiflächen nach dem Rotationsprinzip genutzt werden, um den möglichen Erregerdruck möglichst gering zu halten3. Der Kontakt zu offenen Gewässern, zu dem Wildvögel Zugang haben, muss aus Seuchenschutzgründen verhindert werden (siehe auch Kapitel 10 - Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza, HPAI, „Vogelgrippe“).

Tägliche Routinearbeiten

Die Tierkontrolle sollte mehrmals täglich erfolgen, mind. jedoch einmal am Tag2, 4. Insbesondere in den ersten Tagen sollten die Küken intensiv betreut werden und eine Tierkontrolle mehrmals täglich stattfinden. Wichtige Parameter sind u. a. (siehe Kapitel 5 - Kriterien zur Beurteilung der Tiergesundheit):

- Verteilung der Tiere im Stall

- Futter- und Wasseraufnahmeverhalten

- Fortbewegung

- Gefiederzustand

- Kotbeschaffenheit

- Zustand der Augen und Nasenlöcher

Durch das Einstreumanagement muss gewährleistet werden, dass den Tieren immer trockene Einstreu zur Verfügung steht. Gegebenfalls muss auch mehrmals täglich nachgestreut werden. Zum Einstreuen sollte nur qualitativ gutes Stroh verwendet werden (frei von Pilzbefall).

Kontrolle der Versorgungssicherheit: Tränke- und Fütterungseinrichtungen müssen täglich auf Funktionsfähigkeit überprüft werden. Die Futter- und Wasseraufnahme muss täglich kontrolliert werden. Das angebotene Futter und Wasser muss qualitativ einwandfrei sein (siehe Kapitel 6 - Futter-, Wasserhygiene und Verbrauch).

Kontrolle und gegeben falls Korrektur des Stallklimas: Abweichungen in der Temperatur, oder den Lüftungseinstellungen sollten direkt im Anschluss an den Rundgang behoben werden.

Alle von der Norm abweichenden Vorkommnisse müssen dokumentiert werden. Hierunter fallen z. B. Tierverluste mit Abgangsursachen, Verabreichung von Tierarzneimitteln, oder Hygiene- und / oder Biosicherheitsmängel. Diese sollten ebenfalls zeitnah behoben werden.

Sonderarbeiten

Hierunter fallen nichttägliche Arbeiten, die aber eine gewisse Regelmäßigkeit während eines Mastdurchgangs oder im Anschluss daran aufweisen. Hierzu gehören z. B. die anfallenden Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten während der Serviceperiode (siehe Kapitel 9 - Reinigung und Desinfektion), die Betreuung durch den Tierarzt oder die Tierärztin, sowie durchzuführende Untersuchungen wie beispielsweise Tränkwasseruntersuchungen bei Nutzung von eigenem Brunnenwasser.

Impfungen

Impfungen können zum Schutz vor verschiedenen Infektionskrankheiten, besonders bei hohem Infektionsdruck, eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Hühnern und Puten existiert derzeit keine Impfpflicht für Enten.

Eine Impfung gegen Parvovirose11 wird empfohlen. Der genaue Impfplan sollte stets mit dem bestandsbetreuenden Tierarzt bzw. der bestandsbetreuenden Tierärztin besprochen werden.

Eigenkontrollverpflichtung und tierärztliche Betreuung

Indem durchgangsbezogene Indikatoren aus Aufzucht und Mast, sowie der Schlachtung erhoben und bewertet werden, sind Anforderungen an die Eigenkontrollverpflichtung (§ 11 Abs. 8 TierSchG) erfüllt4. Diese sind zu dokumentieren.

Ein tierärztlicher Betreuungsvertrag, um im Krankheitsfall einen direkten Ansprechpartner zu haben, ist empfehlenswert.

Kriterien zur Beurteilung der Tiergesundheit

Verschiedene Kriterien können für die Beurteilung der Tiergesundheit herangezogen werden:

Gesamteindruck der Herde

(u.a. Verhalten der Tiere)

- Normalverhalten der Tiere:

- Aktiv

- Aufmerksam

- Reaktion auf Anwesenheit von Personen durch Schnattern und Bewegung

- In der Herde fallen keine Enten mit klinischen Symptomen auf, die auf eine Erkrankung oder Verletzung hinweisen

- Haltung der Tiere nicht geduckt (kein eingezogener Kopf)

- Keine auffälligen Geräusche (z. B. Niesen/Röcheln)

- Keine auffälligen Bewegungsstörungen

(© Jule Schättler, LWK Niedersachsen)

Auffälligkeiten bei der Tierverteilung auf der nutzbaren Fläche

- Gleichmäßige Verteilung auf der zur Verfügung stehenden Fläche gemäß ihrer Herdennatur

- Keine Haufenbildung

- Keine dichtgedrängten Tiere an den Außenwänden

Mobilität und Aktivität

- Mobil

- Sicherer Gang ohne Bewergungstörungen

- Stehfähigkeit

Art der Atmung

- Unauffällig

- Mit geschlossenem Schnabel

- Ohne sichtbare Anstrengung

- Ohne Atemgeräusche

Mobilität und Aktivität der Tiere

- Mobil

- Sicherer Gang ohne Bewegungsstörungen

- Stehfähigkeit

Art der Atmung

- Unauffällig:

- Mit geschlossenem Schnabel

- Ohne sichtbare Anstrengung

- Ohne Atemgeräusche (z. B. Röcheln)

Beschaffenheit der Haut und des Gefieders

- Sauber

- Gepflegt (nicht gesträubt, verklebt)

- Wasserabweisend

- Keine Verletzungen / intakt

- Kein Federpicken und Kannibalismus

Beschaffenheit der Ständer, Gehfähigkeit

- Gehfähigkeit, sicherer Gang

- Stehfähigkeit

- Keine Fehlstellungen

Beschaffenheit der Paddel

- Intakte Haut

- Keine / max. kleine, oberflächliche Veränderungen

- Keine Farbabweichungen

- Begutachtung der Paddel von allen Seiten (insbesondere die Unterseite)

Augen

- Sauber

- Unverklebt / kein Ausfluss

- Glänzend

- Keine Rötung der Bindehäute

- Keine Schwellung der Augenumgebung

Nasenöffnungen

- Sauber

- Unverklebt / frei

- Unauffällige Atmung (mit geschlossenem Schnabel, keine Atemgeräusche)

Kotbeschaffenheit

- Grün-bräunlich / grau-bräunlich dunkel (je nach Fütterung), geformt mit weißer Harnsäurekappe

- Brauner, pastöser (senfartiger) Kot ohne Harnsäurekappe (Blinddarmkot, wird bis zu zweimal täglich abgesetzt)

- Nicht dünnbreiig / wässrig, nicht schaumig, nicht blutig, ohne Würmer

Gewichtsentwicklung

- Gleichmäßig innerhalb einer altersgleichen Gruppe

- Entspricht den Vorgaben des Zuchtunternehmens

| Lebenstag | Gewicht in g | |

| Erpel | Enten | |

| 7 | 100 | 83 |

| 14 | 250 | 220 |

| 21 | 550 | 440 |

| 28 | 1000 | 743 |

| 35 | 1600 | 1128 |

| 42 | 2350 | 1623 |

| 49 | 3000 | 2063 |

| 56 | 3600 | 2393 |

| 63 | 4100 | 2613 |

| 70 | 4500 | 2750 |

| 77 | 4800 | 2805 |

| 83 | 5000 | |

| 91 | 5150 | |

Futter-, Wasserhygiene und Verbrauch

Um eine ausreichende Futter- und Wasserhygiene gewährleisten zu können, sollten einige Grundsätze Beachtung finden:

- Die Überprüfung der Futterqualität sollte regelmäßig durch eine sensorische Kontrolle hinsichtlich der Parameter in Tabelle 4 erfolgen. Treten entsprechende Qualitätsmängel bei den Futtermitteln auf, sollten diese umgehend durch qualitativ einwandfreie Futtermittel ausgetauscht werden.

| Parameter | Mischfutter (Schrot/Pellets) | Getreide |

| Griff | trocken, klamm, feucht Temperatur (erwärmt), Verbackungen, Gespinste, Beimengungen von Fremdbestandteilen, Abriebanteil in pell. FM | trocken, klamm, feucht Temperatur (erwärmt), Verbackungen |

| Geruch | dumpf-stockig-schimmelig, hefig, alkoholisch (Hefenbesatz), süßlich (Milbenbesatz), ranzig (Fettverderb), faulig/kadaverös (Proteinabbau) | dumpf-muffig, schimmlig, faulig, süßlich, hefig, alkoholisch, Röstgeruch, Stall-, Chemikaliengeruch, fischig (Steinbrand) |

| Geschmack | kratzig-brenzlig -> Hinweis auf Fett-/Futterverderb | unangenehm bitter -> Hinweis auf Unreife bzw. Pilzbesatz |

| Farbe | verwaschen – grau – schmutzig, weiß/gelbe, grüne, blaue Verfärbungen Pelletoberfläche: diffuse Vergrauung bzw. dunkle Veränderungen (-> Schwärzepilze) | intensive, klare korntypische Farbe, schmutzig-vergraut, schwarz-bräunlich, rot-violett (gebeizt), grün (Unreife), rötlich (Fusarienbesatz) |

| Verunreinigungen | Insekten bzw. -fragmente, Nagerkot, Sonstiges (Glassplitter, „Siloreste“), unterschiedliche Pelletarten (Durchmesser, Farbe, Struktur) | sandig-erdige Verunreinigungen, Keimlinge, Beimengungen (Spreu, Nagerkot, Fremdkörper), Vorratsschädlinge wie Kornkäfer, Milben u.Ä. |

- Die Tiere erhalten in den ersten 20 Tagen ein Starterfutter mit etwa 12,0 MJ ME Energiegehalt und 21 % Rohproteingehalt. Das anschließende Mastfutter enthält ebenfalls 12 MJ ME Energie und 18 – 18,5 % Rohprotein. Das Futter wird ad libitum verabreicht. Es sollte den Tieren in den ersten Tagen zusätzlich über Futterschalen auf dem Boden bereitgestellt werden. Dem Futter dürfen keine vorbeugenden Kokzidiostatika zugesetzt sein7, 11. Sollte ein Kokzidienbefall auftreten, kann der behandelnde Tierarzt / die Tierärztin ein entsprechendes Medikament verordnen.

- Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Futters sollte nicht überschritten werden, da eine längere Lagerung, insbesondere unter suboptimalen Bedingungen, die Qualität des Futters negativ beeinflussen kann.

- Bei Einsatz von eigenem Wasser (Brunnenwasser) zum Tränken der Tiere ist eine regelmäßige (z. B. jährlich) mikrobiologische und chemisch-physikalische Untersuchung empfehlenswert.

- Ein wichtiger Faktor, um den Tieren täglich frisches Wasser anzubieten, ist das regelmäßige Spülen der Leitungen und das Reinigen der Wassertröge (insbesondere nach dem Einsatz von Tierarznei- oder Ergänzungsfuttermitteln über das Tränkesystem sowie nach längerem Leerstand).

- Der Einsatz von Zusätzen wie Chlordioxid oder organischen Säuren bietet sich an, um Tränkeleitungen sauber zu halten. Diese können beispielsweise über spezielle Dosieranlagen dem Tränkwasser zugesetzt werden. Hierbei sollten stets die Anwendungshinweise des Herstellers eingehalten werden. Auch physikalische Verfahren wie eine Impulsspülung (Luft- und Wasserimpulse im Wechsel) können Ablagerungen in den Leitungen beseitigen bzw. verhindern. Ein Einsatz dieser Zusätze ersetzt jedoch nicht die regelmäßige äußerliche Reinigung der Tränkeinrichtungen, z. B. von Rundtränken.

- Ein (zusätzliches) offenes Wasserangebot zur Beschäftigung der Enten birgt immer das Risiko einer Vernässung der Einstreu und einer höheren Keimbelastung, welches zu einem erhöhten Krankheitsrisiko der Tiere führen kann. Hier sollten Maßnahmen getroffen werden, um dem vorzubeugen. Durch (Kunststoff-)Roste unter dem Tränkebereich kann überschüssiges Wasser abgeführt werden (in Niedersachsen: Einsatz perforierter Böden zu max. 80 % der nutzbaren Fläche4). Dabei sollte beachtet werden, dass das Wasser aufgefangen und die Möglichkeit bestehen muss, dieses abzupumpen und beispielsweise auf Ackerflächen auszubringen. Auch ein regelmäßiges Versetzen der Tränken und regelmäßiges Nachstreuen kann einer Vernässung der Einstreu entgegenwirken. Darüber hinaus sollte das Tränkwasser in offenen Tränken täglich erneuert werden.

Futter- und Wasserverbrauch

Der Futter- und Wasserverbrauch pro Tier wird von mehreren Faktoren, wie z. B. Temperatur, Lichtintensität, oder Futter- und Wasserqualität, sowie Tränketechnologie beeinflusst:

- Der Wasserverbrauch liegt bei ca. 44 l / Erpel und Durchgang und 26 l / Ente und Durchgang

- Der Futterverbrauch liegt bei ca. 14,6 kg / Erpel und Durchgang und 8 kg / Ente und Durchgang

- Höhere Abweichungen in der Futteraufnahme können Hinweise auf Erkrankungen der Tiere geben oder auch auf defekte Einrichtungen

- Abweichungen im Wasserverbrauch sind nicht zwingend mit Änderungen der Tränkwasseraufnahme verbunden, sondern können oftmals auf die Beschäftigung der Tiere mit offen angebotenem Wasser zurückzuführen sein

Als Orientierung können die jeweiligen Managementempfehlungen der Zuchtunternehmen herangezogen werden

| Lebenswoche | Erpel | Ente | ||

| Futter (g/Tier und Tag) | Wasser (ml/Tier und Tag) | Futter (g/Tier und Tag) | Wasser (ml/Tier und Tag) | |

| 1 | 12 | 100 | 10 | 100 |

| 2 | 31 | 200 | 28 | 200 |

| 3 | 71 | 320 | 52 | 340 |

| 4 | 126 | 440 | 104 | 380 |

| 5 | 183 | 480 | 138 | 400 |

| 6 | 232 | 540 | 176 | 400 |

| 7 | 245 | 570 | 167 | 400 |

| 8 | 262 | 600 | 149 | 400 |

| 9 | 232 | 600 | 128 | 400 |

| 10 | 200 | 600 | 109 | 400 |

| 11 | 182 | 600 | 89 | 400 |

| 12 | 153 | 600 | ||

| 13 | 154 | 600 | ||

Umgang mit kranken und verletzten Tieren

Wenn sich bei der Tierkontrolle der Verdacht auf eine Herdenerkrankung ergibt oder schwer erkrankte Einzeltiere mit unklarem Krankheitsbild auffallen, sollte der betreuende Tierarzt bzw. die betreuende Tierärztin für eine weiterführende Diagnostik zeitnah hinzugezogen werden. Erkrankte oder verletzte Enten müssen ggf. aus der Herde genommen und zur Behandlung und bedarfsgerechten Betreuung in ein Separationsabteil eingestallt werden.

Das DLG Merkblatt 477 Umgang mit krankem und verletztem Haus- und Wirtschaftsgeflügel bietet eine Hilfestellung für die Entscheidungsfindung, wann ein erkranktes Tier notgetötet werden sollte und wann eine Chance auf Heilung besteht. Dort wird auch auf den möglichen Verbleib verletzter Tiere im Separationsabteil eingegangen. Im Folgenden wird darauf eingegangen, wie das tierschutzgerechte Töten durchzuführen ist.

Ablauf des tierschutzgerechten Tötens

Als merzungswürdig erkannte Enten müssen sobald als möglich getötet werden, um unnötige Schmerzen und Leiden zu vermeiden.

Mit der zu tötenden Ente muss bis zum Eintritt der Betäubungswirkung ruhig und schonend umgegangen werden, um ein Aufregen des Tieres zu vermeiden.

Jede Ente muss vor der Tötung betäubt werden. Unverzüglich nach erfolgreicher Betäubung muss das Tier mittels eines geeigneten Verfahrens (praxisüblich ist der Genickbruch) getötet werden.

Vor jeder Benutzung ist die Funktionsfähigkeit der zu verwendenden Gerätschaften zu prüfen.

Betäubung und Tötung sollten nicht inmitten der Herde und möglichst ohne Beunruhigung der übrigen Tiere (z. B. im Stallvorraum) durchgeführt werden.

Ablauf

- Einfangen des zu tötenden Tieres (siehe Kapitel 3- Tiergerechter Umgang mit dem Einzeltier)

- Fixieren

- Einschränken der Bewegungsmöglichkeiten, damit das Tier nicht ausweichen und die Betäubungsmaßnahme sicher durchgeführt werden kann.

- Betäuben

- Jedes Wirbeltier muss vor der Tötung in einen Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit mit Schmerzausschaltung versetzt werden (§4 Abs. 1 TSchG1).

- Töten

- Die Tötung muss sich unmittelbar an die Betäubung anschließen.

- Die Tötung muss sachkundig und sicher durchgeführt werden, ohne Verzögerung und ohne Angst oder Schmerz für das betroffene Tier. Für Halterinnen und Halter, die berufs- bzw. gewerbsmäßig Moschusenenten im Rahmen der Nottötung betäuben und töten, muss ein Sachkundenachweis für das Betäuben und Töten vorliegen.

- Die Wirksamkeit der Tötung muss kontrolliert werden:

- Entspannung der Gliedmaßen

- keine Atmung

- kein Herzschlag/Puls

- Entleerung der Kloake

- Entsorgung

- Es wird sichergestellt, dass das Tier tot ist, bevor der Tierkörper entsorgt wird.

- Kadaver werden unverzüglich und sicher in der Kadaverlagerung entsorgt.

Zulässige Betäubungsverfahren

Bis 5 kg Lebendgewicht

- Ein ausreichend kräftiger, gezielter stumpfer Schlag auf den Kopf kann als Betäubungsverfahren angewendet werden. Er muss mit einem harten, stumpfen und schweren Gegenstand erfolgen, der der Größe des Tieres angepasst ist. Dabei muss der Gegenstand zum Kopf des Tieres geführt werden und nicht das Tier zum Gegenstand. Diese Methode ist jedoch recht fehleranfällig, weshalb untenstehende Methoden eher empfohlen werden.

Ohne Gewichtsbegrenzung

- Penetrierender Bolzenschuss

- Nicht penetrierender Bolzenschuss

- Elektrische Betäubung

Die Wirksamkeit der Betäubung muss vor der Tötung kontrolliert werden:

- Pupille weit / kein Blinzeln

- Berühren des Auges bleibt ohne Reaktion (kein Lidschlussreflex mehr)

- Halsmuskeln schlaff

- Keine Lautgebung

- Keine gerichteten Bewegungen

- Heftiges Flügelschlagen

Bei Anzeichen einer Fehlbetäubung (z. B. Lidschlussreflex, Aufrichtungsversuche, gerichteter Blick, Anheben des Kopfes) ist unverzüglich ein zweites Mal zu betäuben.

Zulässige Tötungsverfahren (TSchlV)

- Rückenmarkzerstörung durch Genickbruch (Brechen der Halswirbelsäule zwischen Schädel- und 1. Halswirbelgelenk durch manuelle Überstreckung)

- Hierfür werden Zeige- und Mittelfinger zu einem V gespreizt. Der Kopf wird von hinten oben zwischen die beiden Finger genommen und mit einem Ruck vom 1. Halswirbel getrennt. Der Kopf wird leicht nach hinten oben abgeknickt. Es ist auf eine gerade Zuglinie zu achten, um Leiden zu vermeiden.)

- manuell bei Tieren unter 3 kg Lebendgewicht zulässig (Der Hals wird mit einer ruckartigen Bewegung mit der Hand überstreckt und das Rückenmark direkt hinter dem Kopf durchtrennt.)

- mit einer Zange (mechanisch, so konstruiert, dass die Wirbelsäule ohne großen Kraftaufwand schnell und sicher durchtrennt werden kann) bei Tieren ab 3 kg Lebendgewicht

- Blutentzug (aus seuchenhygienischen Gründen nicht empfohlen)

- Elektrische Herzdurchströmung

Der Todeseintritt wird sorgsam überwacht:

- Fühlbarer Spalt zwischen Kopf und Halswirbel und

- Kein Lidschlussreflex (Das Auge bleibt offen, wenn man sich mit dem Finger nähert.)

- Keine Atmung

- Keine gerichteten Bewegungen

Sollten nach der Tötung Atmung, Augenreflexe und/oder gerichtete Bewegungen festgestellt werden, ist der Betäubungs- und Tötungsvorgang zu wiederholen (siehe Kontrolle der Betäubung)

Biosicherheit

Wichtige Voraussetzung für einen gesunden, leistungsfähigen Moschusentenbestand - neben optimalen Haltungsbedingungen und einer bestmöglichen Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser – ist es, den Eintrag von Krankheitserregern und deren Ausbreitung im Tierbestand soweit irgend möglich zu verhindern. Die dazu notwendigen Maßnahmen im Betrieb werden unter dem Begriff „Biosicherheitsmaßnahmen“ zusammengefasst. Sie beinhalten Hygiene (Reinigung und Desinfektion) ebenso wie bauliche (z. B. befestigte Vorplätze und Zuwege, Umzäunungen, Instandhaltung der Einrichtung und Bausubstanz von Ställen, Hygieneschleusen) und verschiedene Managementmaßnahmen (z. B. Tragen von Schutzkleidung, Ordnung und Sauberkeit im Betrieb, Kontrolle des Besucherverkehrs, Schädlingsbekämpfung, Umgang mit kranken und toten Tieren).

Biosicherheitsmaßnahmen müssen betriebsindividuell geplant und tagtäglich konsequent umgesetzt werden, um einen guten Biosicherheitsstatus zu sichern. Es empfiehlt sich, ein Biosicherheitskonzept zu entwerfen und mit dem betreuenden Tierarzt bzw. der betreuenden Tierärztin abzustimmen. Bei hohem Infektionsdruck kann das Biosicherheitskonzept durch Impfungen der Tiere ergänzt werden, um klinische Erkrankungen im Bestand vorzubeugen (siehe Kapitel 4 - Impfungen).

Auch die betriebliche Ausrichtung wirkt sich auf den Biosicherheitsstatus aus: Je mehr Kontakt eine Geflügelherde zu anderen Tieren hat, umso größer ist das Risiko des Eintrags von Krankheitserregern. Betriebe mit mehreren Tierarten sollten auf eine strikte Trennung der Haltung und Betreuung unterschiedlicher Tierarten achten. Unterschiedliche Altersgruppen im Bestand sollten ebenfalls strikt voneinander getrennt werden, um das Risiko der Übertragung von Krankheitserregern zu minimieren.

Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Erregereintrag in den Stall

- Hygieneschleuse am Stalleingang (Schuhwechsel, Handhygiene, Schutzkleidung)

- Kontrollierter Besucherverkehr (Stallungen verschlossen halten, Stall nur mit Schutzkleidung, die nur in diesem Stall getragen wird, betreten)

- Verwendung von hygienisch unbedenklichem Futter, Wasser, Einstreu, Beschäftigungsmaterial

- Futterlagerung in geschlossenen, sauberen Behältern (unzugänglich für Wildvögel und Schädlinge)

- Regelmäßige Reinigung von Gerätschaften und Fahrzeugen, die im Stall eingesetzt werden

- Keine Mistlagerung in Stallnähe

- Kontinuierliche Schadnagerbekämpfung

- Kontrolle des Schädlingsbefalls (z. B. Fliegen, Käfer, Milben) und ggf. Bekämpfung

- Ordnung und Sauberkeit im Umfeld des Stalles

- Bei Verwendung von Brunnenwasser zum Tränken der Enten: regelmäßige (jährliche) mikrobiologische Untersuchung des Tränkwassers

Reinigung und Desinfektion

Verschiedene Krankheitserreger sind in der Umwelt unterschiedlich widerstandsfähig (z. B. sterben Riemerellen in der Umwelt innerhalb weniger Tage ab, während Wurmeier über Jahre im Auslauf überleben können). Organisches Material (tierische Ausscheidungen, Futterreste, Einstreu, Federn), Feuchtigkeit und warme Umgebungstemperaturen begünstigen das Überleben von Krankheitserregern. Durch eine gründliche Reinigung kann die Keimbelastung der gereinigten Oberflächen um bis zu drei Zehnerpotenzen (auf ein Tausendstel der ursprünglichen Belastung) verringert werden. Eine gründliche Reinigung ist auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Desinfektion, denn viele Desinfektionsmittel reagieren mit Eiweißen (z. B. in Ausscheidungen, Futterresten und Blut enthalten), wodurch ihre Wirksamkeit auf stark verschmutzten Oberflächen deutlich herabgesetzt wird. Durch die Kombination von Reinigung und Desinfektion kann die Keimbelastung um bis zu sechs Zehnerpotenzen herabgesetzt werden, d. h. im Idealfall auf ein Millionstel der ursprünglichen Belastung. Ein keimfreies, steriles Milieu wird jedoch auch durch die Desinfektion nicht erreicht.

Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Erregereintrag in den Stall

Nach der Ausstallung der Enten sollte der Stall vor einer Wiederbelegung gründlich gereinigt werden.

Reinigung

Die Reinigung beginnt mit der Entmistung des leeren Stalls. Nach der Trockenreinigung sollte der besenreine Stall nass gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung empfiehlt sich dabei die Verwendung von warmem Wasser (optimal: 40 °C) und Reinigungsmitteln nach gründlichem Einweichen der verschmutzten Oberflächen. Zur effektiven Nassreinigung ist der Einsatz von Hochdruckreinigern üblich (Achtung: ungeeignete Düsen, zu geringer Wasserdurchsatz, falsche Spritzwinkel oder ein zu geringer Spritzabstand können zu Materialschäden und weiträumiger Verteilung von Schmutzpartikeln / Keimen führen!).

Der Bedarf an Reinigungsmitteln kann durch eine Vorreinigung zur Entfernung grober Verschmutzungen oder durch gründliches Einweichen deutlich gesenkt werden. Reste von Reinigungsmitteln müssen im Anschluss gründlich mit klarem Wasser abgespült werden, um Oberflächenkorrosionen zu vermeiden und den Desinfektionserfolg nicht zu beeinträchtigen.

Gereinigt werden Stallräume (von oben nach unten), Stalleinrichtung (inkl. Futter- und Tränkelinien von innen), Arbeitsgeräte und Fahrzeuge, Treibhilfen, Verladerampen und andere Gerätschaften mit direktem Kontakt zu den Tieren, Stallvorräume und Vorplätze, Futterlagerbehälter und abschließend auch die zur Reinigung verwendeten Geräte und die dabei getragen Schutzkleidung.

Eine Reinigung ist erfolgreich, wenn alle Oberflächen und Inneneinrichtungen, Behälter, Futter- und Wasserleitungen im Stall sauber sind und das Abwasser keine Schmutzpartikel mehr aufweist.

Da verwendete Waschwasser enthält geringe Mengen an N- und P-haltigen Substanzen und wird deswegen als Flüssigmist definiert.

Desinfektion

Eine Desinfektion ohne vorherige gründliche Reinigung ist wirkungslos: „Schmutz kann man nicht desinfizieren!“. Schmutz ist aber nicht immer sichtbar - gerade nicht sichtbare Rückstände (z. B. in Unebenheiten, Rissen und kleinen Öffnungen) schränken die Wirkung von Desinfektionsmitteln stark ein und sichern Keimen das Überleben bis zur nächsten Einstallung. Die Desinfektion sollte deshalb möglichst zeitnah nach der Reinigung erfolgen, um einer erneuten Verschmutzung (z. B. durch Stäube) zuvor zu kommen.

Vor der Desinfektion muss der Stall komplett abgetrocknet sein. Nasse oder feuchte Stellen „verdünnen“ das Desinfektionsmittel und beeinträchtigen dessen Wirkung (Verdünnungseffekt).

Kein Desinfektionsmittel tötet alle Arten von Keimen ab und ist für jede Verwendung geeignet. Bei Erkrankungen oder erhöhtem Infektionsdruck im Mastdurchgang ist es deshalb ratsam, Details zur geplanten Desinfektion mit dem betreuenden Tierarzt bzw. Tierärztin zu besprechen. Grundsätzlich sollten nur von der DVG geprüfte und gelistete Desinfektionsmittel eingesetzt werden (20). Produkte mit DLG-Gütezeichen sind darüber hinaus auf Materialverträglichkeit geprüft.

Zur Ausbringung muss die vom Hersteller empfohlene Konzentration eingehalten werden. Dabei ist zu beachten, dass für verschiedene Umgebungstemperaturen unterschiedliche Konzentrationen notwendig sind und dass bestimmte Desinfektionsmittel bei Kälte nicht oder nur eingeschränkt wirken (Kältefehler, z. B. Aldehyde). Während der kalten Jahreszeit sollten deshalb bevorzugt Peroxide oder Chlorlösungen eingesetzt werden. Die Ausbringung kann durch Spritz-, Sprüh- oder Aerosolverfahren erfolgen.

Grundsätzlich wird 0,4 l Gebrauchslösung je m2 zu desinfizierender Fläche benötigt; für Stalleinrichtungen müssen mind. 30 % zusätzlich eingeplant werden. Die Einwirkzeit der meisten Desinfektionsmittel sollte 2 bis 4 Stunden nicht unterschreiten, auch wenn kürzere Zeiten vom Hersteller angegeben sind. Idealerweise sollte die desinfizierte Stallanlage anschließend 4 bis 5 Tage „leer“ lüften und ruhen.

In Reinigungs- und Desinfektionsmitteln enthaltene Chemikalien können für Mensch und Tier, insbesondere in den Konzentraten, eine Schadwirkung haben. Bei Umgang mit und Anwendung von diesen Substanzen müssen die vom Hersteller auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt angegebenen Schutzmaßnahmen unbedingt beachtet werden.

Hygienemaßnahmen im laufenden Mastdurchgang

- Die Hygieneschleuse muss permanent voll funktionsfähig sein.

- Tägliche Kontrolle der Versorgungseinrichtungen und ggf. Reinigung

- Spülung des Tränkesystems nach jeder Verabreichung von Tierarznei- oder Ergänzungsfuttermitteln

- Unverzügliche Entfernung toter Tiere aus dem Stall, ordnungsgemäße Kadaverlagerung

- Einstreupflege (Kontrolle der Feuchtigkeit, Nachstreuen und ggf. stark vernässte Stellen ausmisten)

- Verschmutztes Arbeitsgerät reinigen

- Verschmutzte Arbeitskleidung (insbes. Schuhwerk) reinigen

- Gerätschaften (ggf. auch Fahrzeuge) vor Nutzung in einem weiteren Stall reinigen und desinfizieren

- Regelmäßige Kontrolle des Schadnager- und Schädlingsbefalls und ggf. Bekämpfung

- Stallvorraum, Vorplatz und Zuwege sauber halten

- Bewuchs im stallnahen Bereich niedrig halten

Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza, HPAI, „Vogelgrippe“)

Die Geflügelpest ist eine tödlich verlaufende Erkrankung von Vögeln.

Die Bekämpfung der Geflügelpest ist durch geltendes EU-Recht und in Deutschland ergänzend durch die Geflügelpest-Verordnung (GeflPestSchV) geregelt. Dort ist unter anderem festgehalten, dass bei Verlustraten von über 2 % innerhalb von 24 Stunden, bei deutlich erhöhten Tierverlusten von mehr als dem dreifachen der üblichen Sterberate oder reduzierter Gewichtszunahme, bzw. reduzierter Legeleistung von mehr als 5% in reinen Entenbeständen über einen Zeitraum von mehr als vier Tagen, Geflügelpest als Ursache durch den Tierarzt bzw. die Tierärztin ausgeschlossen werden muss (§ 4 GeflPestSchV).

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und zur Prävention des Eintrags in den eigenen Bestand ist es wichtig, die Verbreitungswege zu kennen und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist es, den Kontakt von Nutzgeflügel zu Wildvögeln und deren Ausscheidungen zu verhindern. Offene Wasserflächen und Futterangebot im Freiland-Auslauf können beispielsweise infizierte Wildvögel anlocken. Fressen und trinken die Enten dann von denselben Stellen, können sie sich mit dem Virus infizieren. Geflügel darf deshalb im Außenbereich nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind, und nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt werden (§ 3 GeflPestSchV).

Über verunreinigtes Schuhwerk oder Kleidung kann der Erreger, der von infizierten Tieren mit dem Kot, aber auch mit Sekreten aus Nase und Augen ausgeschieden wird, seinen Weg in den Stall finden. Hygieneschleusen an den Stalleingängen, in denen Kleidung und Schuhwerk vor Betreten des Stalles gewechselt und die Hände gewaschen werden, tragen maßgeblich dazu bei, das Eintragsrisiko zu verringern. Fahrzeuge, die über die Hofstelle oder sogar in den Stall fahren, wie z. B. der Streuwagen, bergen ein hohes Einschleppungsrisiko. Daher sollten Vorplätze und Wege befestigt sein und ebenso wie die Fahrzeuge regelmäßig gesäubert und ggf. desinfiziert werden.

Auch das Futter oder das eingestreute Stroh selber können zum ungewollten Eintragen des Virus in den Stall führen, wenn diese nicht sicher vor Wildvögeln gelagert werden. Die GeflPestSchV schreibt deshalb die für Wildvögel unzugängliche Lagerung von Futter, Einstreu und sonstigen Gegenständen, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, vor (§ 6 Pkt. 3 GeflPestSchV).

Die Lagerung des Strohs bzw. der Einstreu muss zumindest unter Dach erfolgen, ideal ist eine Lagerung in geschlossenen Räumlichkeiten. Stroh, welches im Außenbereich gelagert werden muss, muss mit einer festen Folie und / oder einem Netz abgedeckt werden (vgl. Abb. 10).

Insbesondere bei Weidehaltung ist das Eintragsrisiko für HPAI gegenüber reinen Stallhaltungssystemen erhöht und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen müssen getroffen werden. Wenn die Gefahr des Auftretens von HPAI von der zuständigen Behörde als groß eingeschätzt wird, kann deshalb ein Aufstallungsgebot angeordnet werden (§ 13 Abs. 1 GeflPestSchV).

Generell ist zu beachten, dass auch LPAI, also niedrigpathogene Aviäre Influenza, bei positivem Befund insbesondere bei Enten bereits zu seuchenrechtlichen Maßnahmen führt.

Weitere Informationen:

Merkblatt Nutzgeflügel schützen

Merkblatt Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest in Kleinhaltungen

Literaturverzeichnis

- 1. Tierschutzgesetz, 1972.

- 2. Tierschutznutztierhaltungsverordnung, 2001.

- 3. Empfehlungen in Bezug auf Moschusenten (Cairina Moschata) und Hybriden von Moschusenten und Pekingenten (Anas Platyrhynchos), 1999.

- 4. Weiterentwicklung von Mindestanforderungen an die Haltung von Moschusenten: Moschusentenvereinbarung, 2014.

- 5. Pingel, H. Enten und Gänse; Eugen Ulmer GmbH & Co., 2000.

- 6. Hoy, S. Nutztierethologie; utb.de Bachelor-Bibliothek; Vol. 3312; Ulmer, 2009.

- 7. Knierim, U.; Bulheller, M.; Kuhnt, K.; Hartung, J. Schlussbericht des Forschungsauftrags 01HS039 "Mindestanforderung an die Haltung von Moschusenten (Cairina moschata dom.)", 2004.

- 8. Knierim, U.; Bulheller, M.; Kuhnt, K.; Hartung, J. Wasserangebot für Enten bei Stallhaltung – ein Überblick aufgrund der Literatur und eigener Erfahrung. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift, 111, 115–118, 2004.

- 9. Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates: Tierschutztransportverordnung, 2005.

- 10. Hiller; Peter Dr.; Ahler, N.; Didam, R.; Jansen, A.; Klahsen, M.; Lüssing-Griese, J.; Meyer, A.; Müsse, J.; Pieper, H.; Schierhold, S.; Schulte, C. Leitfaden Geflügelhaltung, 2020.

- 11. DLG-Ausschuss Geflügel; Prof. Dr. Michael Grashorn; Dr. Gunnar Brehme. Entenmast: DLG-Merkblatt 436, 2018.

- 12. Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES). Anforderungen an Kunstlicht in Geflügel haltenden Betrieben, 2021.

- 13. Kamphues, J., Meyer, H., Eds. Supplemente zu Vorlesungen und Übungen in der Tierernährung, 11., überarb. Aufl.; Schaper, 2009.

- 14. DLG-Ausschuss Geflügel; Spindler, B.; Sieverding, E.; Wolf-Reuter, M.; Grashorn, M. Umgang mit krankem und verletztem Haus- und Wirtschaftsgeflügel: DLG-Merkblatt 477, 2022.

- 15. Verordnung über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung: Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates, 2009.

- 16. Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates: Tierschutz-Schlachtverordnung, 2006.

- 17. Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Niedersächsischer Leitfaden zur ordnungsgemäßen Lagerung von Geflügeltierkörpern unter Berücksichtigung von Biosicherheitsaspekten, 2020.

- 18. Friedrich-Loeffler-Institut. Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest in Kleinhaltungen, 2016.

- 19. Friedrich-Loeffler-Institut. Nutzgeflügel schützen, 2017.

- 20. Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V. Desinfektion in der Veterinärmedizin: DVG-geprüfte Desinfektionsmittel für den Einsatz in der Tierhaltung.

- 21. Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest, 2007.