Optimierte Kalziumversorgung für stabile Eier und verlängerte Haltungsdauer

Stand: Juli 2025

- Dominik Jacobs, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

- Hannah Kanwischer, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

- Alisha Trilling, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

- Prof. Dr. Robby Andersson, Hochschule Osnabrück

- Dr. Friedhelm Deerberg, Beratung & Projektmanagement Ökologischer Landbau

- Dr. Peter Hiller, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

- Dr. Christiane Keppler, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

- Dr. Annika Lange, Deutscher Tierschutzbund e.V.

- Prof. Dr. Stephan Schneider, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

- Dr. Dieter Schulze, Praxis am Bergweg GmbH

Förderhinweis

Diese Dokument wurde im Rahmen des Verbundprojektes Netzwerk Fokus Tierwohl, Förderkennzeichen 28N419TA01-17, durch das Tierwohl-Kompetenzzentrum Geflügel erarbeitet und durch DLG e.V. methodisch-didaktisch aufbereitet.

Das Verbundprojekt der Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen aller Bundesländer hat das Ziel, den Wissenstransfer in die Praxis zu verbessern, um rinder-, schweine- und geflügelhaltende Betriebe hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Alle Informationen und Hinweise ohne jede Gewähr und Haftung.

Kalzium ist der mengenmäßig bedeutendste Mineralstoff in der Legehennenfütterung. Es wird überwiegend in Form von Kalk (Kalziumcarbonat, CaCO₃) verabreicht. Wenn im Text von „Kalk“ die Rede ist, bezieht sich dies ausschließlich auf rechtlich zugelassenen, für die Fütterung geeigneten Kalk.

Einleitung

In letzter Zeit lässt sich ein Trend zu immer längeren Haltungsdauern in der Legehennenhaltung beobachten. Unter anderem haben die gestiegenen Aufzuchtkosten, die finanzielle Mehrbelastung durch das Verbot des Tötens männlicher Eintagsküken, aber auch ethische und nachhaltige Aspekte dazu geführt, dass bei Braunlegern eine Legeperiode von mehr als 85 Wochen und bei Weißlegern von mehr als 95 Wochen angestrebt wird. Vertiefende Informationen zur verlängerten Haltungsdauer von Legehennen können hier nachgelesen werden.

Mit der längeren Nutzungsdauer wird eine optimale Kalziumversorgung immer wichtiger. Kalzium ist in der Legehennenfütterung der mengenmäßig wichtigste Mineralstoff für die Eischalenbildung. Eine Henne benötigt ab Legebeginn täglich etwa 4,8 g Kalzium, was 12 g Kalk (Kalziumcarbonat (CaCO3)) entspricht. Zwar können Vögel Kalzium im Skelett (medulläres Knochensystem) speichern und mobilisieren, doch mit zunehmendem Alter sinkt die Kalziumaufnahmefähigkeit, während der Bedarf durch größere Eier steigt. Eine angepasste Kalziumversorgung durch die Fütterung ist daher für die Tiergesundheit und Schalenstabilität unerlässlich. Auch weitere Faktoren können die Schalenstabilität beeinflussen. Diese müssen berücksichtigt und bei Problemen überprüft werden (Abb. 1).

Medulläres Knochensystem

Ist eine besondere Anpassung des Vogelknochens, die es den Tieren ermöglicht, Kalzium effizient für die Eischalenbildung zu mobilisieren. Bei der Legehenne bildet es sich 10 bis 14 Tage vor Legebeginn aus. Es kann ca. 5 g Kalzium speichern. Für die Eischalenbildung können bis zu 30 % des benötigten Kalziums aus dem medullären Knochensystems bezogen werden.

Prozess der Eibildung

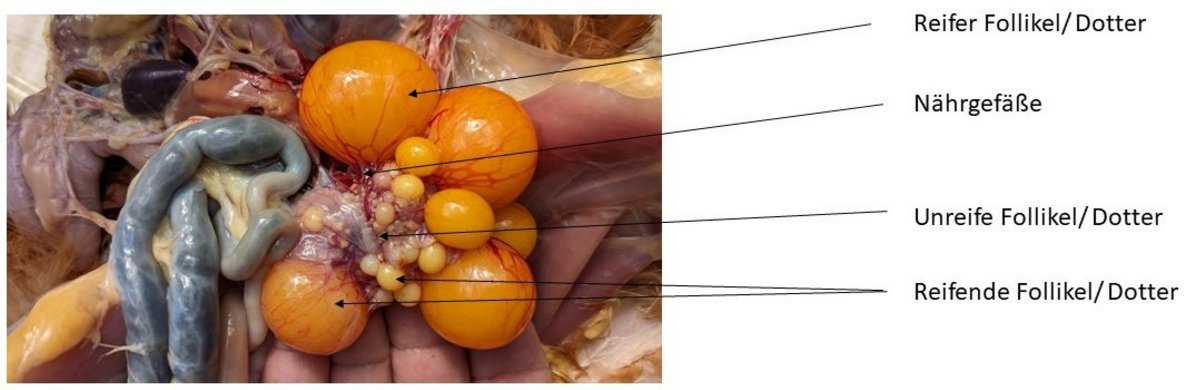

Im Eierstock der Henne befinden sich mehrere Eifollikel (Abb. 2). Der Eidotter beginnt als kleine, gelbe Struktur und wächst durch die Ablagerung von Dottermaterial, das aus dem Blut der Henne stammt. Der Eidotter besteht hauptsächlich aus Proteinen, Fetten, Mineralien und Vitaminen, die von der Leber produziert und über das Blut zur Eizelle transportiert werden. Die Ablagerung erfolgt in Schichten, die während der Entwicklung sichtbar werden. Die Fütterung beeinflusst die Zusammensetzung und Farbe des Eidotters. Die Eibildung beginnt mit der Reifung der Follikel im Eierstock.

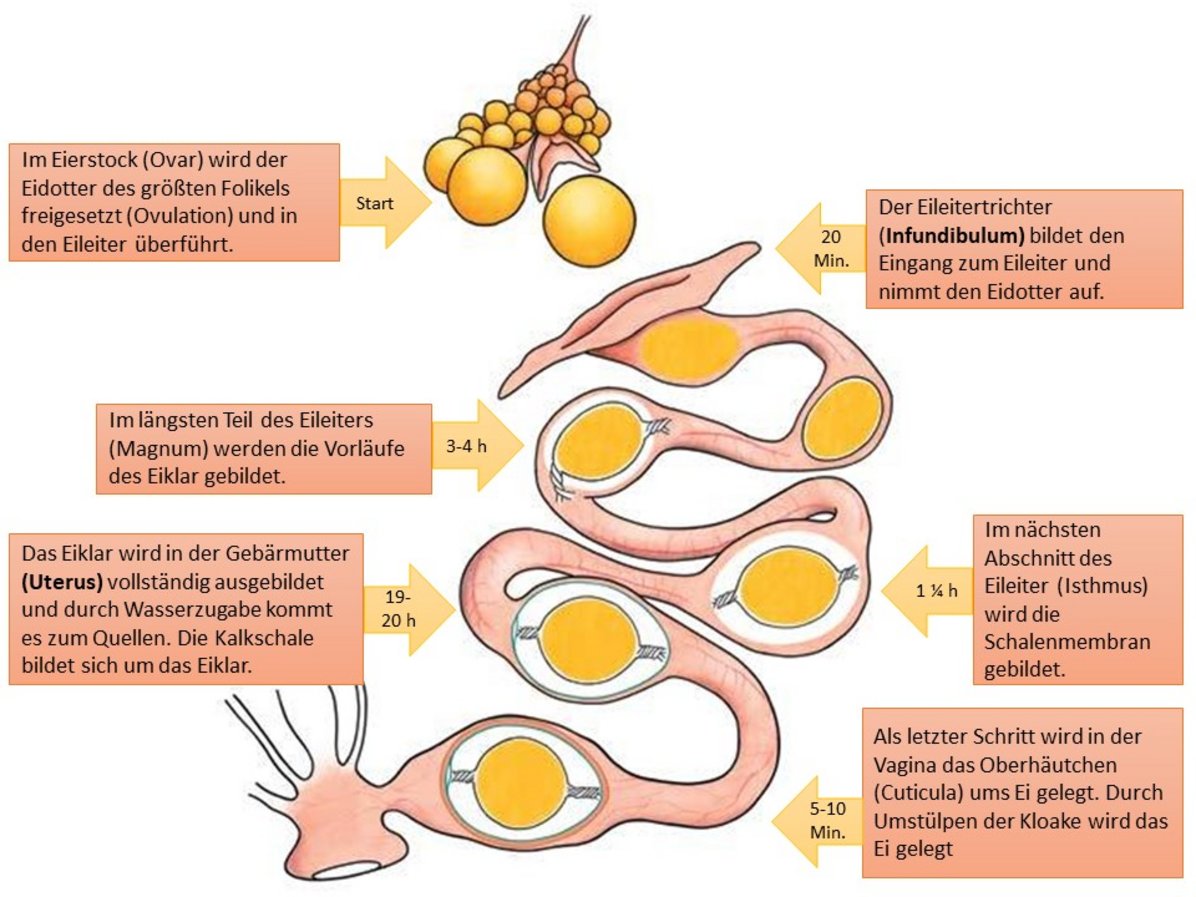

Nach in der Regel drei bis fünf Wochen platzt der Follikel und der Eidotter wird in den Eileiter freigesetzt (Ovulation). Dort entstehen nacheinander Eiklar, Membranen und schließlich die Schale (Abb. 3). Die Zeitspanne von der Ovulation bis zur Eiablage variiert je nach Rasse bzw. Zuchtlinie sowie individuell zwischen den Tieren, beträgt jedoch meist etwa 24 Stunden.

Der Zeitpunkt und die Dauer der Eiablage sind herdenspezifisch und genetisch bedingt. Auch Faktoren wie Jahreszeit und Lichtmanagement beeinflussen den Zeitpunkt und die Dauer der Eiablage. Die tägliche Hauptlegephase ist in der Regel drei bis fünf Stunden nach Lichtbeginn. Sie sollte regelmäßig beobachtet werden, damit das Fütterungsmanagement sowie falls möglich auch das Lichtmanagement entsprechend darauf angepasst werden können.

Kalziumhaushalt bei Legehennen

Aufnahme

Wie erwähnt ist Kalzium in der Legehennenfütterung der bedeutendste Mineralstoff. Es ist an vielen physiologischen Prozessen beteiligt. Gemeinsam mit Phosphor bildet es den Hauptbestandteil der Knochen und auch für die Muskelkontraktion einschließlich des Eierlegens wird es benötigt. Das meiste von Legehennen aufgenommene Kalzium aber wird für die Eischalenbildung benötigt.

Das benötige Kalzium wird größtenteils direkt aus dem Magen-Darm-Trakt aufgenommen; hiervon können bis zu 75 % für die Eischalenbildung verwendet werden. Bis zu 30 % können jedoch auch aus den medullären Knochen bezogen werden. Eine angepasste Kalziumzufuhr ist daher unerlässlich, um den Knochenspeicher täglich wieder aufzufüllen und einen übermäßigen Abbau zu vermeiden. Eine unausgewogene Balance zwischen Ein- und Auslagerung von Kalzium führt zu einer verminderten Mineralisation der Knochen mit einhergehender Brüchigkeit und womöglich Osteoporose.

Der Kalziumbedarf einer Legehenne lässt sich wie folgt grob abschätzen:

- Ein 60 g schweres Ei hat einen Schalenanteil von ca. 10 % (vgl. Abbildung 4), also ein Schalengewicht von 6 g.

- Die Schale besteht aus Kalziumcarbonat, das sich aus 60 % Carbonat und 40 % Kalzium zusammensetzt.

- Für die Bildung einer Eischale werden folglich 6 g Eierschale x 40 % Kalziumanteil Schale = 2,4 g Kalzium benötigt

Die Verwertbarkeit des aufgenommenen Kalziums wird bei normaler Darmpassage mit ungefähr 50 % angenommen; sie kann insbesondere bei jungen Tieren höher sein, bei älteren entsprechend niedriger. In diesem Beispiel hat dies zur Folge, dass im Futter doppelt so viel Kalzium bzw. Kalk enthalten sein muss wie der Bedarf ist, dies entspricht 4,8 g Kalzium bzw. 12 g Kalk pro Tier und Tag in der Ration. Wichtig zu beachten ist, dass dies nur eine Beispielsrechnung darstellt. Bei einer beschleunigten Passage, beispielsweise bei Durchfall, ist die Verwertung jedoch deutlich reduziert. Eigewicht, Schalenanteil und die Verwertbarkeit von Kalzium variieren je nach Rasse bzw. Zuchtlinie, Alter, Futterzusammensetzung und individuelle Veranlagung der Tiere. Eine Absprache mit externen Beratern ist empfehlenswert.

Regulation des Kalziumstoffwechsels

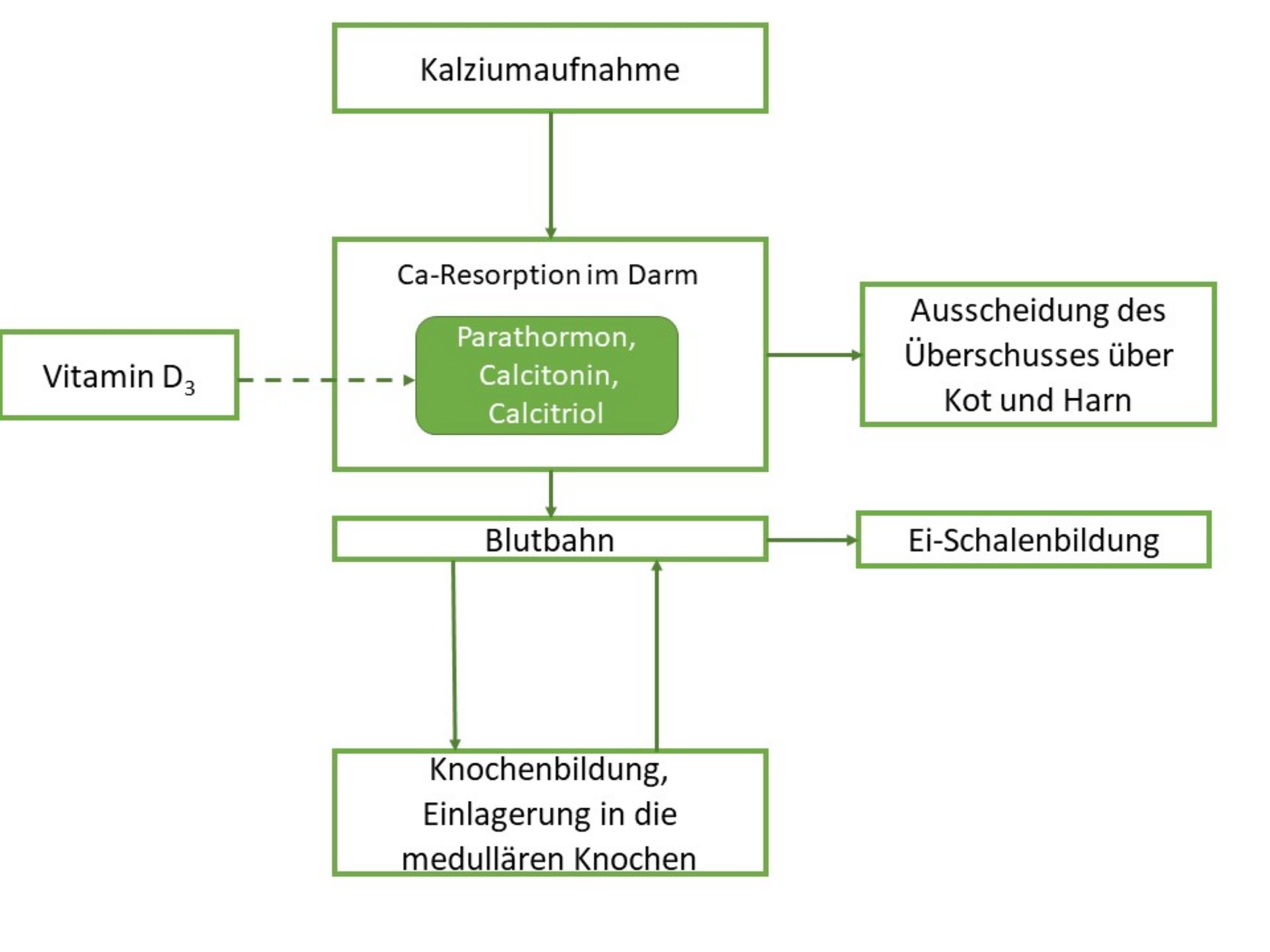

Die Aufnahme, Speicherung, Mobilisierung und Ausscheidung von Kalzium und Phosphor werden durch verschiedene Hormone wie Parathormon und Calcitonin sowie Vitamin D reguliert (Abb. 5).

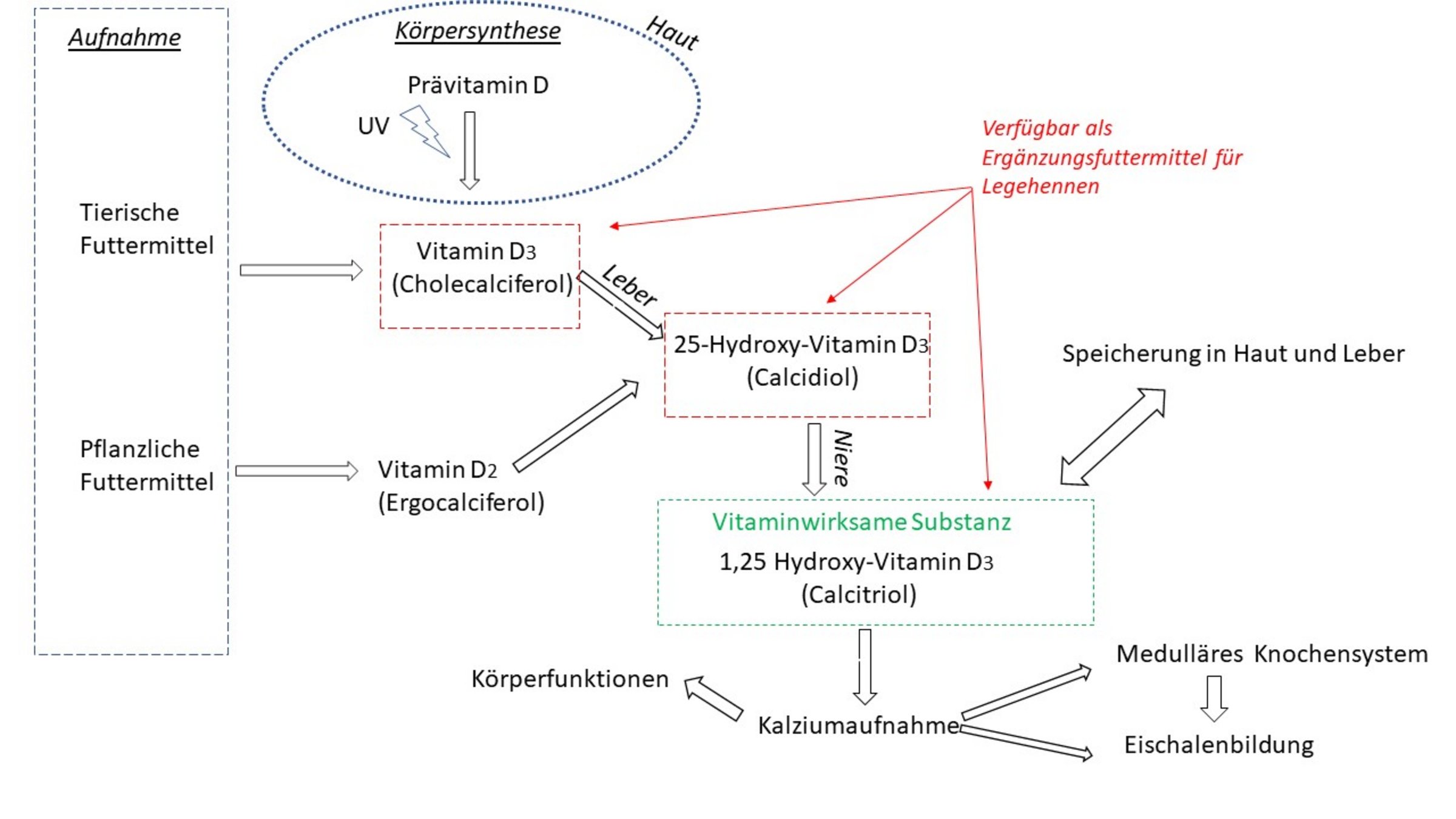

Vitamin D

Vitamin D stellt das zentrale Steuerungselement im Kalziumstoffwechsel dar. Ein Mangel kann bei wachsenden Tieren zu Rachitis, bei erwachsenen Tieren zu Osteomalazie (Knochenweiche) und zu Störungen der Eischalenbildung führen. Daher ist eine bedarfsgerechte Vitamin-D-Versorgung in der Legehennenfütterung von großer Bedeutung.

Ernährungsphysiologisch relevant sind die Formen Vitamin D2 (Ergocalciferol) und D3 (Cholecalciferol/Calcidiol). Beide können in die aktive Form von Vitamin D überführt werden (Abb. 5). Die Aufnahme von Vitamin D2 geschieht über pflanzliche Futtermittel. Allerdings besitzt es beim Geflügel gegenüber Vitamin D3 eine 15- bis 30-fach geringere biologische Verwertbarkeit und ist daher in der Geflügelfütterung kaum von Bedeutung.

Vitamin D3 kann ebenfalls aus dem Futter entnommen werden. Es ist in tierischen Futtermitteln enthalten, spielt jedoch aufgrund des geringen Anteils tierischer Bestandteile in der Ration eine untergeordnete Rolle. Jedoch kann Vitamin D3 auch vom Tier selbst synthetisiert werden. Die Bedingung hierfür ist allerdings der Hautkontakt mit UV-Strahlung und somit beispielsweise der Zugang zum Außenklimabereich und/ oder nach draußen. Jedoch ist die Nutzung des Außenbereichs bei Freilandhaltung tierindividuell; einige Tiere kommen daher nicht oder kaum mit UV-Strahlung in Kontakt.

Ein Mangel an Vitamin D kann durch unzureichende Mengen im Futter verursacht werden, beispielsweise infolge unsachgemäßer oder zu langer Lagerung des Futters. Weitere Ursachen können Infektionskrankheiten und mangelnder Sonnenlichtkontakt sein. Dies ist besonders in der Bodenhaltung aufgrund des nicht vorhandenen Auslaufs relevant, weshalb hier besonders auf ausreichend Supplementierung über das Futter geachtet werden muss. Auch bei Freilandhaltung ist dies zu beachten – insbesondere in den Wintermonaten oder bei Aufstallungspflicht.

Es ist festzuhalten, dass eine bedarfsgerechte Vitamin-D-Versorgung für eine gute Schalenstabilität von entscheidender Bedeutung ist. Insbesondere in der späteren Legeperiode ist daher eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Der Handel bietet zugelassene Futterzusatzstoffe wie Vitamin D3 (Cholecalciferol)-, 25-Hydroxy-Vitamin D3 (Calcidiol) und 1,25 Dihydroxy-Vitamin D3 (Calcitriol) an. Calcidiol weist eine höhere biologische Wertigkeit auf, ist jedoch kostenintensiver. Aus wirtschaftlichen Gründen wird daher zu Beginn der Legephase überwiegend Vitamin D3 eingesetzt, während in der späteren Phase bis zu 50% durch Calcidiol ersetzt werden können. Bei starker Problematik kann auch Calcitriol als direkt vitaminwirksame Substanz verabreicht werden; ein Beispielpräparat ist Panbonis®. Bei allen Vitamin-D-Präparaten muss die Einhaltung der gesetzlichen Höchstwerte gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2017/1492 – 3.200 IE bzw. 0,080 mg Vitamin D pro kg Alleinfuttermittel (bei 12 % Feuchtigkeitsgehalt) – beachtet werden, um eine Anreicherung im Ei zu vermeiden.

Fördernde Faktoren für die Kalziumaufnahme

- Löslichkeit der Kalziumverbindung: Je besser sich das Kalzium im Magen-Darm-Trakt auflöst, desto besser ist seine Aufnahme.

- Bei Verdacht auf akuten Kalziummangel kann - nach Rücksprache mit dem Tierarzt - auch Kalziumgluconat als schneller Kalzium- und Energielieferant über das Trinkwasser angeboten werden.

- Niedriger pH-Wert im Futter und Magen-Darm-Trakt: Ein saures Milieu verbessert die Umsetzung von Kalk (Kalziumcarbonat) in verwertbares Kalzium. Eine Ansäuerung des Futters, etwa mit organischen Säuren, kann die Löslichkeit verbessern. Hierbei ist aber zu bedenken, dass die Fördertechnik dadurch angegriffen werden kann. Alternativ ist ein Säurezusatz zum Tränkewasser möglich. Auch die futtermittelrechtlichen Höchstwerte sowie die Vorgaben für die ökologische Tierhaltung sind zu beachten (vgl. Durchführungsverordnungen (EU) 2022/415 und 2021/1165).

- Ausreichende Versorgung mit Vitamin D: Eine bedarfsgerechte Vitamin-D-Versorgung ist zentral für die Regulation des Kalziumstoffwechsels. Bei Einsatz eines Vitamin-D-Supplementes ist auf die richtige Wahl und Balance der Präparate zu achten (siehe Abschnitt "Vitamin D"). Außerdem sollte auf eine trockene, kühle und dunkle Futterlagerung geachtet werden, um Wirkverluste gering zu halten.

- Magensteine: Eine ausreichende Bereitstellung von säureunlöslichen Magensteinen zur Futterzerkleinerung sowie von groben Muschelkalkbestandteilen ist wichtig. Magensteine fördern das natürliche Verhalten der Tiere und unterstützen die Verdauung. Eine frühe Gewöhnung ist sinnvoll und wird bei Grünauslaufnutzung erforderlich, da der Aufwuchs zumindest anfänglich hohe Akzeptanz genießt. Wenn sie aus technischen Gründen nicht dem Futter beigemengt werden können, sollten sie händisch in den Scharrraum gegeben werden. Eine direkte Bereitstellung über Spender ist kritisch zu bewerten, da einzelne Tiere übermäßig viele Steine aufnehmen könnten, was zu Nährstoffmangel führen kann. Bei Aufstallung von sonst freilaufenden Tieren kann eine Gabe von Magensteinen kombiniert mit einer zusätzlichen Bereitstellung von Grobfutter wie Heu der Beschäftigung der Tiere dienen.

- Ausgeglichenes Kalzium:Phosphor Verhältnis im Futter: Die Aufnahme sowie der Stoffwechsel von Kalzium ist eng gekoppelt mit der Phosphorversorgung. Das optimale Verhältnis bei legenden Hennen liegt bei 3-4:1 (Kalzium zu Phosphor im Futter). Eine Verschiebung in beide Richtungen wirkt sich negativ auf die Aufnahme aus. Besonders zu beachten ist der Anteil an verfügbarem Phosphor, der jedoch meist nicht direkt aus der Futterdeklaration hervorgeht.

- Passendes Natrium:Chlorid-Verhältnis im Futter: Es sollte in der Gesamtration bei etwa 1:0,8 liegen. Verschiebungen wirken sich negativ auf den Säure-Base-Haushalt aus und verschlechtern die Schalenmineralisierung.

- Zeitpunkt der Kalziumgabe: Hühner nehmen bevorzugt nachmittags/abends Kalzium auf, das dann für die Nacht am folgenden Tag für die Eischalenbildung zur Verfügung steht.

Hemmende Faktoren für die Kalziumaufnahme

- Phytatreiche Futtermittel: Neben der verschlechterten Phosphoraufnahme kann Phytat Kalzium und andere Spurenelemente binden, so dass dieses für die Tiere nicht mehr verfügbar ist. Dies ist bei der Rationsgestaltung zu beachten und muss ggf. durch Phytasezusatz ausgeglichen werden.

- Unausgeglichenes Kalzium:Phosphor Verhältnis: Die Aufnahme sowie der Stoffwechsel von Kalzium ist eng gekoppelt mit Phosphor. Eine Verschiebung in beide Richtungen wirkt sich daher negativ auf die Aufnahme aus. Zu beachten ist dabei der Anteil an verfügbarem Phosphor.

- Ungünstige Partikelgrößenverteilung: Die Nährstoffaufnahme erfolgt nicht effizient. Kropfverstopfung durch Aufwuchs und/oder Einstreu(material): Die Tiere nehmen nicht genügend Kalzium zur Eischalenbildung auf.

- Zu viel Rohfaser: Zu hohe Rohfasergehalte reduzieren die Futteraufnahme und damit auch die Kalkaufnahme.

- Zu hohe Fett- und Fettsäuregehalte im Futter: Hierbei kann es zur Bildung von Kalziumseifen, die vom Tier nicht mehr verwerten werden können, kommen. Empfohlen werden maximale Fettgehalte in der Ration von 6 %.

- Oxalsäure: Oxalsäure bindet Kalzium zu schwerlöslichen Kalziumsalzen. In der Regel ist dies kein Problem. Nur bei Verfütterung von sehr blattreichem, jungem Grünfutter oder bei Kontakt zu Obst wie etwa auf einer Apfelbaumanlage.

- Hoher Proteingehalt im Futter: Protein puffert die Ansäuerung des Futters, so dass die Verfügbarkeit von Kalzium gehemmt ist.

Kalkfütterung

Die Kalziumlieferung durch die klassischen Futterkomponenten (z. B.: Getreide, Sojaextraktionsschrot) liegt weit unter dem Bedarf einer legenden Henne. Daher ist die Supplementierung von Kalk in die Ration unerlässlich, um die Tiere bei der Schalenbildung und Knochenstabilität zu unterstützen. Bereits vor Beginn der Legetätigkeit sollte Kalzium zu etwa 0,9 bis 1% in der Futterration enthalten sein, um die Kalziumaufnahme der Tiere entsprechend vorzubereiten.

Der Beginn der Legetätigkeit ist abhängig von der Entwicklung der Legeorgane sowie der Gewichtsentwicklung der Tiere, liegt aber meist zwischen der 18. und 19. Lebenswoche; insbesondere bei der ökologischen Haltung kann dieser Zeitpunkt aber auch später liegen. Ab diesem Zeitpunkt sollte ein Vorlegefutter gegeben werden, das bereits einen 2 bis 2,5%igen Kalziumanteil aufweisen sollte. Während der Legeperiode weist dann das Alleinfutter einen Kalziumanteil von 3,5 bis 4% auf. Da die Aufnahmefähigkeit der Tiere während der Legeperiode abnimmt, sollte der Kalkanteil in der Rationsgestaltung entsprechend zunehmen. Über 4,2% sollte der Anteil jedoch nicht gehen, da Kalzium einen negativen Einfluss auf die Futteraufnahme hat und die Tiere dann mit zu wenig Energie und Nährstoffen versorgt werden könnten. Anzumerken ist, dass sich durchaus Unterschiede im Kalziumbedarf zwischen verschieden Genetiken ergeben, so haben Braunleger aufgrund größerer Eier einen etwas höheren Bedarf als Weißleger. Auch hier ist eine Rücksprache mit dem Zuchtunternehmen oder Futtermittelberater hilfreich.

Hinsichtlich der Struktur kann zwischen fein strukturiertem (0 bis 0,5 mm Partikel) und grob strukturiertem (1,5 bis 3,5 mm Partikel) Kalk unterschieden werden. Grobe Partikel verweilen länger im Kropf und Muskelmagen und werden nur langsam aufgelöst. Sie bieten somit eine länger anhaltende Kalzium-Quelle für die Eischalenbildung in der Nacht. Insbesondere bei jungen Herden können zu große Kalkpartikel im Futter jedoch Verätzungen im Magen-Darm-Trakt und daraus resultierend Magendurchbrüche verursachen.

Feine Partikel werden zwar schnell aufgenommen und stehen rasch zur Verfügung, können jedoch aufgrund der schnellen Passage durch den Verdauungstrakt nicht vollständig verwertet werden.

Es ist daher stets auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen grobem und feinem Kalk zu achten, um sowohl die schnell löslichen als auch die langsam verfügbaren Quellen zu nutzen. Da die Aufnahmefähigkeit im Alter abnimmt, ist es ratsam, im Laufe der Legeperiode den relativen Anteil von grobem zu feinem Kalk in der Ration zu erhöhen (Tabelle 1).

| Futtersorte | Feinstrukturierter Kalk 0-0,5 mm | Grobstrukturierter Kalk* 1,5-3,5 mm |

| Legehennen Phase 1 | 30% | 70% |

| Legehennen Phase 2 | 25% | 75% |

| Legehennen Phase 3 | 15% | 85% |

Die grobe Struktur des Kalks muss auf die Mehlstruktur des Mischfutters abgestimmt sein, ansonsten können Entmischungen auftreten; außerdem muss auf eine ausreichende Versorgung mit Magensteinen geachtet werden, um den Tieren die Kalkzerkleinerung zu ermöglichen.

Neben der Beimengung von Futterkalk ins Futter kann den Legehennen auch zusätzlich Futterkalk zur eigenen Aufnahme zur Verfügung gestellt werden. Eine Möglichkeit ist die händische Gabe von zerkleinerten Muschelschalen in die Einstreu; dabei können 1-3 Gramm/Tier/Tag kalkuliert werden. Auch über Spender kann den Tieren zerkleinerte Muschelschalen angeboten werden. Dies birgt aber die Gefahr einer Überfütterung von Einzeltieren mit Kalk; daher sollte dies am Anfang langsam und überwacht geschehen. Weiterhin können Kalkpartikel in Pickblöcken enthalten sein. Dies fördert die Beschäftigung und birgt somit keine Gefahr der Überfütterung mit Kalk.

Empfehlenswert ist die zusätzliche Fütterung allerdings erst ab Beginn der 40. Lebenswoche. Dann ist die Neigung zur Überfütterung geringer und die Tiere haben einen hohen Bedarf. Die Legeleistung und tägliche Futteraufnahme sollte ständig beobachtet werden und die Kalziumversorgung ggf. nachreguliert werden.

Fütterungsmanagement zur Optimierung der Kalziumzufuhr

Wie in Abb. 3 dargestellt, werden die verschieden Eifraktionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gebildet. Entsprechend ist der Nährstoffbedarf der Tiere im Tagesverlauf unterschiedlich. Eine im Tagesverlauf nährstoffangepasste Fütterung kann dies auffangen.

On-Top-Fütterung

Da die Eischalenbildung vom Nachmittag bis zum nächsten Morgen stattfindet und somit dann der Kalkbedarf am höchsten ist, kann der Nachmittagsration über ein separates Silo Kalk zudosiert werden (Abb. 7). Die Grundration bleibt somit am Vor- und am Nachmittag gleich. Der zugefütterte Kalk ist dabei relativ grob und wird somit langsam vom Tier aufgenommen; zusätzlich kann Vitamin D3 über das Trinkwasser beigefügt werden, um die Aufnahme zu verbessern. Diese Methodik ist relativ einfach und mit wenig Arbeits- und Managementaufwand verbunden. Grundvoraussetzung ist eine hohe Uniformität der Herde. Allerdings lassen sich hierdurch keine Futterkosten einsparen.

Split-Feeding

Das Split-Feeding orientiert sich noch gezielter am Prozess der Eibildung und dem tageszeitlich variierenden Nährstoffbedarf (vgl. Abb. 3). Es kommen zwei verschiedene Futtermischungen zum Einsatz - eine vor- und eine nachmittags.

Während der Morgenstunden wird die Schale vor dem Legen vollendet. Hier kann feiner, schnell verfügbarer Kalk in der Mischung zum Einsatz kommen. Auch nach dem Legen kann feiner Kalk beim Wiederaufbau der medullären Knochen unterstützen. Insgesamt ist der Kalziumbedarf am Vormittag geringer als am Nachmittag, sodass in der Vormittagsration ein geringerer Kalziumanteil ausreichend ist. Es reichen Gehalte von ca. 2,5 % Ca aus. Nach dem Legen findet die Synthese des Eiklars des nächsten Eis statt, für die vor allem Protein benötigt wird. Daher kann die Konzentration an Protein bzw. Aminosäuren höher angesetzt werden als am Nachmittag.

Da der überwiegende Anteil der Eischale in der Nacht produziert wird, sollten die Hennen in diesem Zeitraum bestmöglich mit Kalzium versorgt werden. In der Dunkelphase erfolgt jedoch keine Futteraufnahme, sodass stattdessen mit der Fütterung am Nachmittag ein Puffer an Kalzium mittels grobstrukturierten Kalks angelegt werden sollte. Grober Kalk löst sich nur langsam auf und sorgt daher für eine langanhaltende Versorgung mit Kalzium. Zudem kann der Kalziumgehalt mit 4,5 % bei einer gesplitteten Futterration um einiges höher angesetzt werden als in gängigen Futtermischungen. Da für die Eibildung weniger Protein benötigt wird, kann die Konzentration an Protein bzw. Aminosäuren im Gegenzug niedriger angesetzt werden als am Vormittag.

Für das Split-Feeding Verfahren ist die Investition in zwei Futtersilos für die beiden Futtervarianten unumgänglich. So können die angepassten Rationen auf Kalzium, Protein bzw. Aminosäuren optimal eingesetzt werden. Um eine Vermischung der beiden Futtervarianten zu vermeiden ist eine möglichst genaue Abschätzung der Futteraufnahme erforderlich, andernfalls ist von dieser Methode durch die Gefahr der Fehlversorgung abzuraten. In der Hellphase lässt sich dies durch das Leerfressen des Trogs kurz vor der Futterumstellung realisieren. Die tägliche Futterzuteilung ist so zu organisieren, dass 40 % auf die Vormittagsfütterung und 60 % auf die Nachmittagsfütterung entfallen. Dies muss vom Fütterungsmanagement entsprechend gewährleistet werden.

Durch das Split-Feeding kann die Schalenqualität auch in der späten Legephase verbessert und der Futteraufwand sowie die Stickstoff- und Phosphor-Ausscheidungen gesenkt werden. Es ist jedoch von zentraler Bedeutung genaue Kenntnisse über den Futterverbrauch und den Futteraufwand der Herde zu haben. Sollten diese nicht ausreichend bekannt sein bzw. erfasst werden können, ist vom Split-Feeding abzuraten. Eine weitere Gefahr bei diesem Fütterungsverfahren ist das versehentliche Vertauschen der Futtermischungen oder technische Fehler bei der Futterzuweisung. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Leistung der Herde haben. Auch muss darauf geachtet werden, dass die Tiere eine bedarfsgerechte Futtermenge aufnehmen, um die Energie und Nährstoffversorgung sicherzustellen.

In der Praxis wird die Split-Feeding Verfahren bisher regional sehr unterschiedlich eingesetzt; tendenziell gewinnt das Verfahren aber an Bedeutung. Hier zeigen sich unterschiedliche Erfolge in Bezug auf Futteraufnahme, Futteraufwand, Legeleistung und Eigewichten. Eine Senkung der Futterkosten ist aber nur durch ein gutes Fütterungsmanagement und Investition in die Infrastruktur zu erreichen.

Fazit

Auch bei verlängerter Haltungsdauer ist die Produktion von Eiern mit stabiler Schale durch ein gezieltes Fütterungs- und Haltungsmanagement möglich. Dies erfordert jedoch eine kontinuierliche Überwachung. Besonders wichtig ist dabei die bedarfsgerechte Versorgung mit Kalzium und Vitamin D.

Literatur

- Bain, M. M., Nys, Y., Dunn, I. C. (2016): Increasing persistency in lay and stabilising egg quality in longer laying cycles. What are the challenges? British Poultry Science, 57, 3, S. 330-338.

- Damme, K., Grashorn, M., Hofmann, P., Pottgüter., Schmutz, M., Schreiter., Spindler, B. (2023): Verlängerung der Haltungsdauer bei Legehennen. DLG Merkblatt 492, DLG e. V., Fachzentrum Landwirtschaft, Frankfurt am Main.

- Durchführungsverordnung (EU) 2015/2307 zur Zulassung von Menadion-Natriumbisulfit und Menadion-Nicotinamidbisulfit als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten

- Durchführungsverordnung (EU) 2017/1492 der Kommission vom 21. August 2017 zur Zulassung von Cholecalciferol als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten.

- Grashorn, M. (2008): Eiqualität. In: Brade, W., Flachowsky, G., Schrader, L. (2008): Legehuhnzucht und Eiererzeugung – Empfehlungen für die Praxis. Landbauforschung vTI Agriculture and Forestry Research, Sonderheft 322.

- Icken, W., Schmutz, M., Preisinger, R. (2012): Genotype-Environment Interaction: Breeding Layers with Different Requirements for Varying Housing Systems. In: Alternative systems for poultry: health, welfare and productivity. CAB International Vol. 30 – Poultry Science Symposium Series.

- Jeroch, H., Simon, A., Zentek, J. (2019): Geflügelernährung- Ernährungsphysiologische Grundlagen, Futtermittel und Futterzusatzstoffe, Fütterung des Lege- Reproduktions- und Mastgeflügels. Eugen Ulmer KG, 2. Auflage, Stuttgart.

- Kirchgeßner, M. (2014): Tierernährung. DLG Verlag, 14. Auflage, Frankfurt am Main.

- Leentfaar, E. (2020): Nutrition Guide. Hendrix Genetics, Boxmeer, The Netherlands.

- Lohmann Breeders (2021): Management Guide – Alternative Haltung. Alternative Haltung DOWNLOAD - Lohmann Breeders (lohmann-breeders.com) (18.06.2025)

- Molnár, A., Maertens, L., Buyse J., Zoons J., Delezie E. (2016): Effect of split feeding on performance and egg quality of aged laying hens.

- Molnár, A., Hamelin, C., Delezie, E., NYS, Y. (2018): Sequential and choice feeding in laying hens: adapting nutrient supply to requirements during the egg formation cycle. World's Poultry Science Journal, 74, 2, S. 199-210.

- Molnár, A., Kempen, I., Sleeckx, N., Zoons, J., Maertens, L., Ampe, B., Buyse, J., Delezie, E. (2018): Effects of split feeding on performance, egg quality, and bone strength in brown laying hens in aviary system. Journal of Applied Poultry Research, 27,3, S. 401-415.

- Molnár, A., Maertens, L., Ampe, B., Buyse J., Zoons J., Delezie E. (2018): Effect of different split-feeding treatments on performance, egg quality, and bone quality of individually housed aged laying hens. Poultry Science 97, S. 88-101.

- Nickel, R., Schummer, A., Seiferle, E., Sinowatz, F., Frewein, J., Waibl, H. (2004): Lehrbuch der Anatomie der Haustiere, Band V, Anatomie der Vögel. Parey Verlag, 3. Auflage, Stuttgart.

- Piet Simons (2017): Eiersignale – Praxisleitfaden zur Verbesserung der Eiqualität. Roodbont Publishers B.V. Die Eischale | Aufbau & Schalenbildung (gefluegelnews.de)

- Poudel, I., McDaniel C.D., Schilling M.W., Pflugrath, D., Adhikari, P.A (2022): Role of conventional and split feeding of various limestone particle size ratios on the performance and egg quality of Hy-Line® W-36 hens in the late production phase. Animal Feed Science and Technology, 283.

- Schreiter, R., Damme, K. (2017): Legehennenfütterung – Einsatz heimischer Futtermittel, Fütterung schnabel-unkupierter Legehennen. Bayerische Staatsgüter.

- Souzam C., Santos, T. C., Murakami A. E., Iwaki, L. C. V., Mello, J. F. (2016): Influence of graded levels of calcium and vitamin K in the diets of laying hens during the growing phase and their effects on the laying phase. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Vol. 101/5, S. 974-983.